工程計画

工程計画の意義

工程計画は、施工計画の根幹となるだけでなく、工程管理の基本ともなる重要な計画である。その直接の目的は工期内に工事を完成させることであるが、工事目的物の品質は各工程においており込まれ、また、工事の原価も各工程において生じるものであるから、工程計画は、施工管理の目的であるところの「より良く」、「より安く」、「より早く」の実現、すなわち、工事の成否を左右する重要な計画であるといっても過言ではない。

工程計画の目的と作成手順

工程計画の立案における主な目的は、次のとおりである。

- 各工程(各部分工事)の施工順序を決めること。

- 各工程(各部分工事)に必要な作業可能日数、1日平均施工量など作業日程を算定すること。

- 機械、設備の規模・台数などの組合せを決定すること。

- 全体の実施工程表を作成すること。

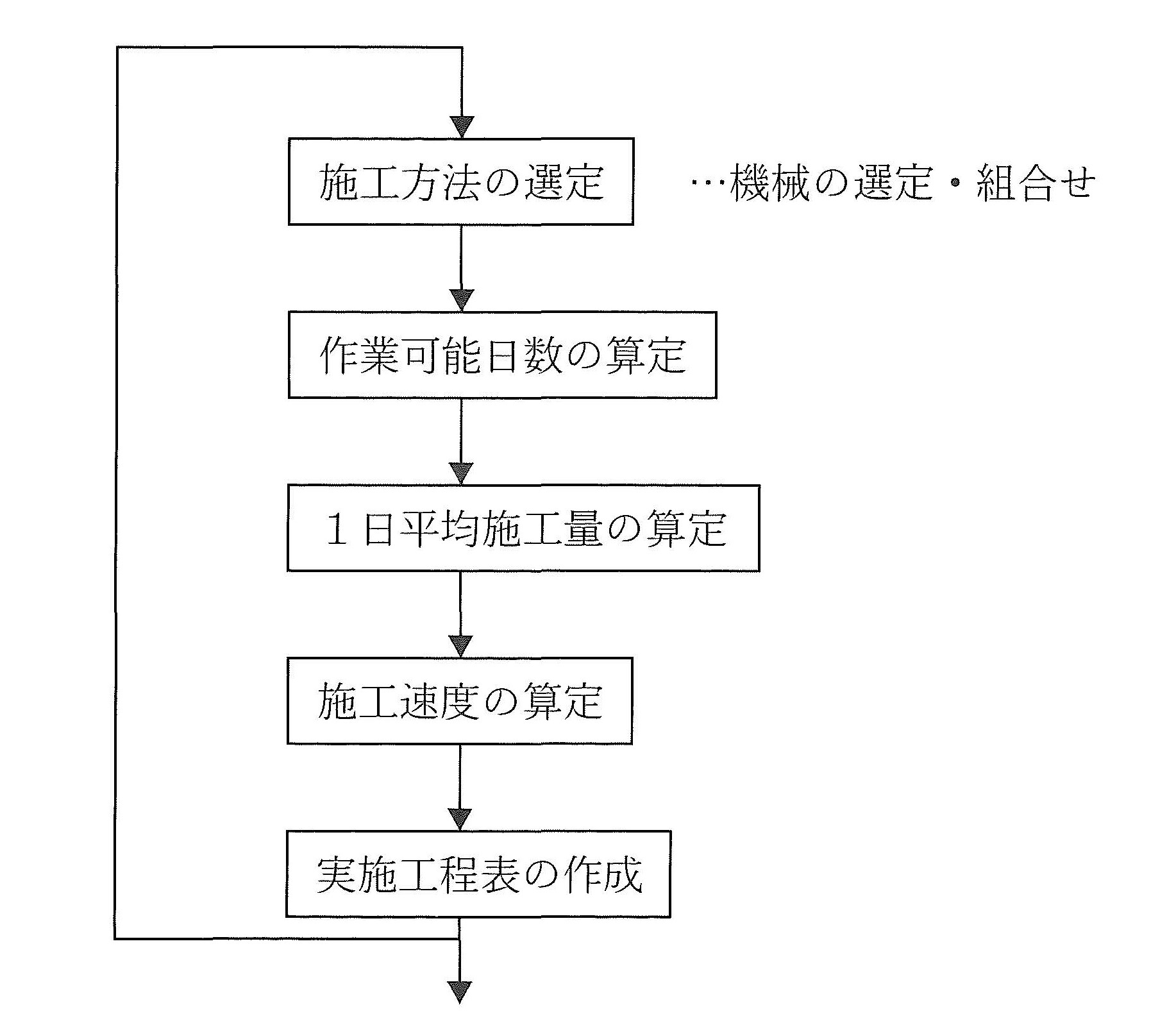

また、各部分工事の実施工程計画の作成手順は、図-1に示すとおりである。最終的にはそれらの検討結果を総合して各種の図表に表し、別に述べる工程管理に使用する。

施工方法の選定

施工方法の選定について、建設機械の選定を例に説明すると、一般に、

- 工事条件に最も適した建設機械の選定(工事現場への適合性)

- 最も経済的な建設機械の調達と運用方法(経済性)

- 最も合理的な建設機械の組合せ(建設機械の組合せ)

の3つについて具体的に検討することが大切である。その要点は、以下に列挙するとおりである。

工事現場への適合性

土工機械を例とした場合は、

- 取り扱う土の種類、土質条件、地下水の状況

- 工事量、掘削深さ、運搬距離

- 機械作業の自由度

などの工事条件に適した機種・容量の建設機械について検討し、機種をしぼり、その数種の機種について経済性と合理的組合せを検討する。

経済性

建設機械が経済的であるか否かの検討は、以下の条件を考慮して決める。

- 工事単価

- 工事規模・施工速度(1時間平均施工量)

- 機械損料・運転経費

- 納期

- 運搬条件・設置場所

- 運転手の能力

- 市場に出回ってい��る普及度の高い機械(標準機械)

機械の合理的な組合せ

建設機械の合理的な組合せを計画する際の考え方は、次のとおりである。

- 組合せ作業の主作業を明確に選定する。

- 主作業を中心に各分割工程の施工速度を検討する。

- 組合せ機械による流れ作業の各分割工程の所要時間を一定化する。

- 流れ作業の場合、施工効率は単独作業の場合より低下し、最大施工速度は、各分割工程のうち、最小の施工速度によって決める。

作業の主体となる主機械の能力に合わせ、従機械は主機械の作業能力と同等、あるいは若干上回らせ、全体的に作業能力のバランスがとれるよう計画する。従機械の選定: 例えば、1日あたり500m3の土量を運搬する場合、積込み機(従機械)は500m3以上の作業能力をもった機械とする。

組合せ機械については、機械故障等による全体の作業休止を防ぎ、主機械の能力を最大限に発揮させるため、作業全体の効率化が図られるよう検討する。

作業可能日数の算定

作業可能日数の意味

具体的な工程計画を作成するには、まず、その基本条件となる作業可能日数を明確にする。計画した施工方法の1日の平均施工量で、与えられた工事を完成するのに必要な所要作業日数を算定して、基本の作業可能日数以内とする。この関係を示したものが式1である。

また、日程計画は、式2で算定される1日の平均施工量を基準に作成する。

作業可能日数の算定

作業可能日数は、工期中の暦日数から定休日、天候その他に基づく作業不能日数を差し引いて推定する。

作業可能日数の算定は、工程計画の基本であり、下記事項を勘案し検討する。

- 休日、祭日、夏休み、年末年始、地域行事などにより作業を休止する日数

- 降雨、降雪や出水など自然的要因により作業を休止する日数

- 市街地などにおける騒音、振動の規制による作業時間の制約

- 降雨後、どの程度作業不能となるか、現地土質(含水比による土への影響)、重機のトラフィカビリティの関係

- 休日と作業不能日の重複日数

1日平均施工量の算定

1日平均施工量は、工事量から、式2を満足するようにしなければならない。また、1日平均施工量は、次式で算定される。

1日平均作業時間

1日平均作業時間は、季節や工事の種類などで異なり、一般的な工事では8時間程度、トンネル工事などの昼夜施工(2交替)となる工事では16時間程度である。また、建設機械の1日平均作業時間は、1日の運転時�間であり、運転員の拘束時間から機械の休止時間と日常整備や修理時間を差し引いたものである。

1時間平均施工量

建設機械1台あたり、または作業員1人あたりの1時間あたり施工量は、工程計画、工事費見積り、機械の組合せなどの施工計画の基本事項である。1時間平均施工量は、作業条件、作業環境、地理的条件、季節などにより大きく影響を受けるため、慎重な検討が必要である。

人力施工では、一般に、式5では算出せず、施工歩掛を用いる。

施工速度の算定

施工速度と作業効率

施工速度(q): 建設機械の1時間あたり施工量

- : 作業効率

- : 機械の標準施工速度(標準的な作業条件、環境状態における1時間あたり施工量)

作業効率(E): 現場特性に応じた係数で、時間的要素と能力的要素に区分

- 実時間作業率: 実作業運転時間の運転時間に対する割合 0.95~0.55

- 現場作業能力係数: 標準的作業能力に対する現場条件、工事規模、施工方法等を考慮した作業能力の割合

最大施工速度

最大施工速度と�は、好条件下で建設機械から一般に期待しうる1時間あたりの最大施工量で、実時間作業率とすると、次式で与えられる。

一般に、機械メーカーから示される公称能力がこれに相当する。例えば、容量28切(0.75m3)のミキサーの最大施工速度を求めると、以下のようになる。

材料投入~練混ぜ~排出までの1サイクルタイムの平均値が2分とすると、

最大施工速度は、機械の主エンジンが少しの損失時間もなく、すべて主作業を行っているという状況を指すが、実際の現場では何らかの損失時聞があるため、最大施工速度を発揮することはありえない。

正常施工速度

1交代または1日の作業時間のうちには、機械の調整、日常整備、燃料補給などのように作業上一般に除くことができない時間損失がある。これらを「正常損失時間」と呼び、正常損失時間によって最大施工速度を修正したものを「正常施工速度」とする。正常施工速度と最大施工速度との関係は、次の式で表される。

正常時間作業率は、次の式で表される。

一般に、正常作業時間率として50/60または0.8を採用することができ、前述の28切ミキサーの正常作業時間率を0.8として正常施工速度を求めると、次のようになる。

平均施工速度

一般に、着工当初や工事終末期における不可避的な遅延、機械の故障、施工段取り待ち、材料搬入の手待ち、地質不良、悪天候、災害事故、設計変更、�その他偶発的障害による時間損失がある。これを「偶発損失時間」と呼ぶ。正常損失時間および偶発損失時間を考慮した時の施工速度を「平均施工速度」といい、次の式で表される。

または、

偶発時間作業率は、次の式で表される。

一般に、平均時間作業率は ~ ��であることが多く、前述の28切ミキサーの平均作業時間率を0.6として平均施工速度を求めると、次のようになる。

工程計画の基準となる施工速度

建設機械の施工速度(単位時間あたりの施工量)は、工程計画、工事費見積、機械の組合せ計画などの基礎である。一般に、どの施工速度を用いるかは、次のようになる。

- 平均施工速度:工程計画および工事費見積りの算出

- 最大施工速度および正常施工速度:機械の組合せ計画(作業能力のバランスをとるため)

実施工程表の作成

実施工程表は、施工計画の総合結果を工程図表により表現するものである。

- 原則として、横線式工程表用紙に記入し、必ず出来高予定曲線を記入し対比する。また、斜線式工程表を用いたほうが管理しやすい工事については、これを使用しでもよい。

- 過去の同種工事の出来高実績曲線に当該工事の出来高予定曲線を記入し対比する。

実際の工程管理では、進度や作業量の変化に応じて検討や修正を加えていくことになる。工程図表は、工事の特性や規模などを考慮して、工事の進捗状況を的確に表現できるものを選択する。作り方が簡単で見やすいという点で、現在最も多く用いられている横線式工程表(バーチャート)��を例に取り、作成手順を示す。

横線式工程表は、縦軸に工事を構成する工種(部分工事)を記入し、横軸に工期(日数)を取り、各工種の開始日、終了日、および所要日数を棒状のグラフで表した工程表である。

長所は、作成および修正が容易であり、計画と実績を併記した際に進捗が直視的にわかることである。一方、短所は、作業間の関連が漠然としており、工期に影響する作業が不明確であることである。

バーチャートの作成手順は以下の通りである。

- 全体を構成するすべての工種(部分工事)を縦に列記する。

- 利用できる最大工期を横軸にとる。

- すべての部分工事の施工に要する時間をそれぞれ計画する。

- 工期内に全体工事を完成できるように、3により計画した各部分の所要時間を図表にあてはめて日程を組む。

このうち、日程の組み方には、次の3通りの方法がある。

- 順行法は、施工順序にしたがって、着手日から決めていく方法。

- 逆算法は、竣工期日からたどって、着手日を決める方法。

- 重点法は、季節や現場条件、契約条件などに基づいて、重点的に管理すべき工種の着手日・終了日を固定して、その前後を順行法または逆算法により固めていく方法。