その他の管理的事項に関する計画

現場管理組織の編成

建設業は、発注者からの個々の注文に応じて、その都度特定の場所で特定の目的構造物の工事を施工するものであり、その職場はひとつの工事が終了すると次の工事場所へと移動する。したがって、工事現場を管理する組織も個々の工事ごとに編成と解散を繰り返すことになる。工事の現場管理組織が工事を効率的に完成させるために極めて重要であることはいうまでもないが、効果的な組織を編成するうえですべての組織に共通する重要な基本的要素は、次に説明する分業、権限およびルールの3つを確立することである。

- 仕事の性格を明らかにし、内容を分類し、全体を統合する。

- 目的を達成するために、なすべき仕事の性格と内容を明らかにする。次に、その仕事を関連のある職位にバランスよくまとめる。

- 職責と権限を明らかにし、その委譲をする。

- 各人の責任と権限をはっきり知らせる。また、管理者はどの仕事を部下に任せるかを決め、効果的に仕事ができるよう各人に仕事の割当てを行う。

- ルール(規則)を設定する。

- 組織全体を協調させ、活気とやる気を起こさせるよう、各部門、各職位間の諸関係のルール(規則)を定める。

なお、組織の編成にあたっては、必要とされる資格、工事経験��、技術力、統率力、年齢その他の条件を総合的に勘案し、全体が円滑に運営されるよう検討する。

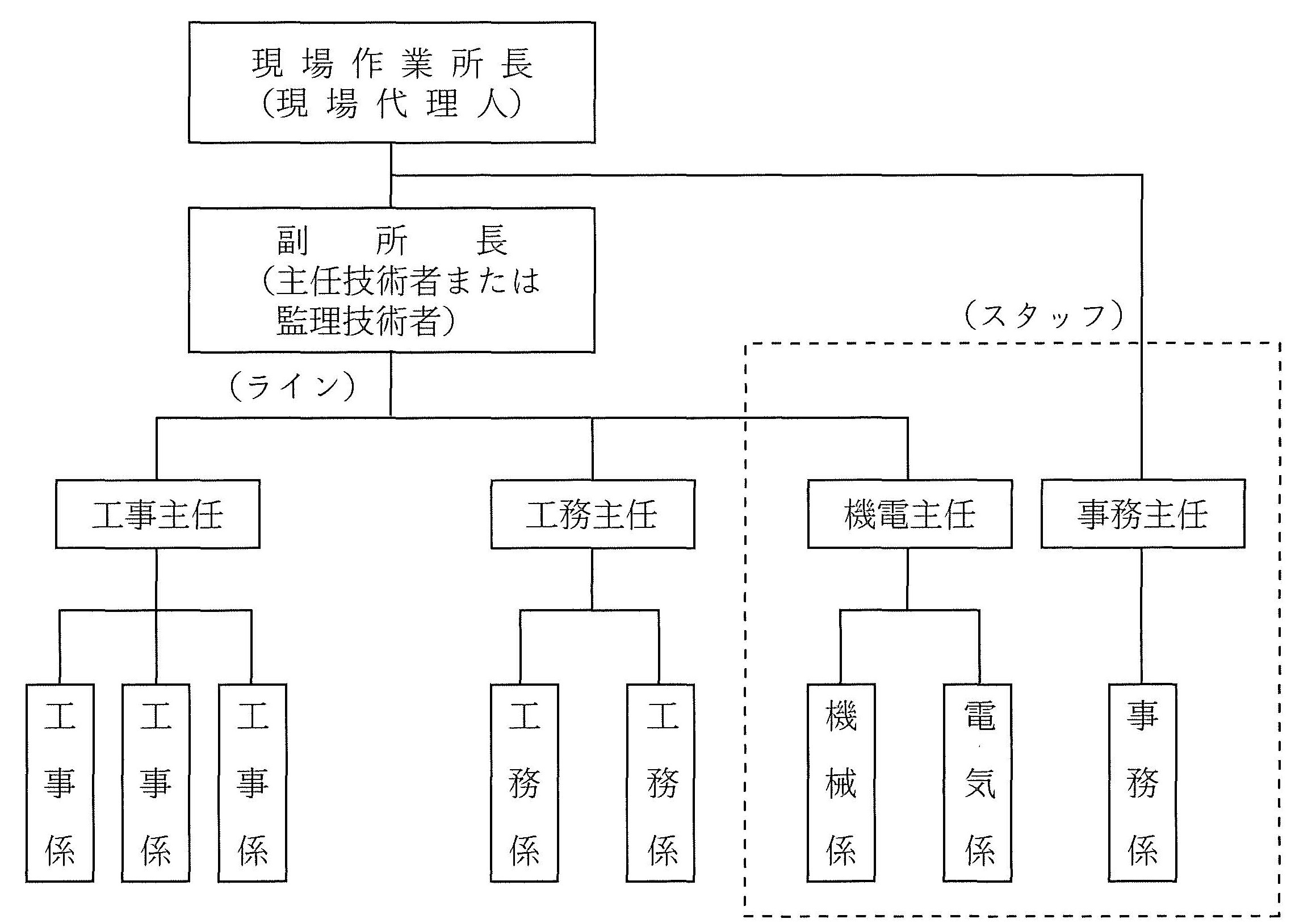

下図に、中規模の建設工事の一般的な管理組織の例を示す。

施工体制台帳等の整備

下請・孫請等の施工体制を明確にするために、公共工事、民間工事を問わず、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者で、当該工事を施工するために締結した下請負契約の総額が4億5000万円(建築一式工事の場合は7億円)以上になるときは、「施工体制台帳」と「施工体系図」の作成が義務づけられている(建設業法第24条の8第1項、第4項)。さらに、施工体制台帳には、平成27年4月から、外国人技能実習生および外国人建設就労者の従事の状況を追記することになった。

施工体制台帳等を作成する時期は、民間工事では、その工事を施工するために締結した下請金額の総額が4億5000万円(建築一式工事の場合は7億円)以上となった時点、公共工事では、その工事を施工するために下請契約を締結した時点である。

※建設業法施行令の一部改正に伴い、令和5年1月1日に施行予定の規定についてはアンダーラインを付けて記述する。

書類の管理

工事の施工を開始してから竣工に至るまでには、工事に関する膨大な書類の整理はもとより、各種の届出、報告、協議、契約、検査その他に関する様々な手続きが必要である。これらの過程で作成した書類などは、施工中や施工後に課題が生じた場合の判断根拠資料となる重要な記録である。

工事を円滑に遂行するためには、日頃より一定の様式にしたがって計画的に書類などを整理しておく必要がある。様々な法令や基準などが整備されるにしたがって、書類整理の必要性は益々高まっており、現場技術者は十分そのことを認識して現場管理をする必要がある。