施工計画の概説

施工計画の目的

施工計画の目的は、設計図書に基づき、施工手段を効率的に組み合わせて、適切な品質の目的構造物を、環境保全を図りつつ、最小の価格で工期内に安全に完成させることにある。

施工計画は、施工の安全性を前提として工事の品質、経済性および工期の確保という3つの条件の調和を保ちながら、施工方法、労働力、資材、資金など利用できるあらゆる生産手段を選定し、これらを活用するために最適な計画を立て、施工に移すための具体的方法を決める作業である。

本稿で用いる用語を確認しておく。

契約図書

契約図書は、契約書および設計図書を指す。

契約書のひな形として、「公共工事標準請負契約約款」が中央建設業審議会から発表されている。

設計図書

設計図書は、公共土木工事において、仕様書、契約図面(図面)、現場説明書、現場説明に対する質問回答書および工事数量総括表(「土木工事共通仕様書」��による)を指す。

仕様書

仕様書には、共通仕様書と特記仕様書がある。

- 共通仕様書

- 共通仕様書は、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法など、工事を施工する際に必要な技術的要求や工事内容を定型的に盛り込んだものである。公共土木工事では、国土交通省が作成した「土木工事共通仕様書」が広く準用されている。

- 特記仕様書

- 特記仕様書は、共通仕様書を補足し、当該工事の施工に関して詳細または固有の技術的要求を定める図書である。

参考までに、国土交通省と地方自治体の共通仕様書のリンクを以下に示す。

施工計画作成の手順

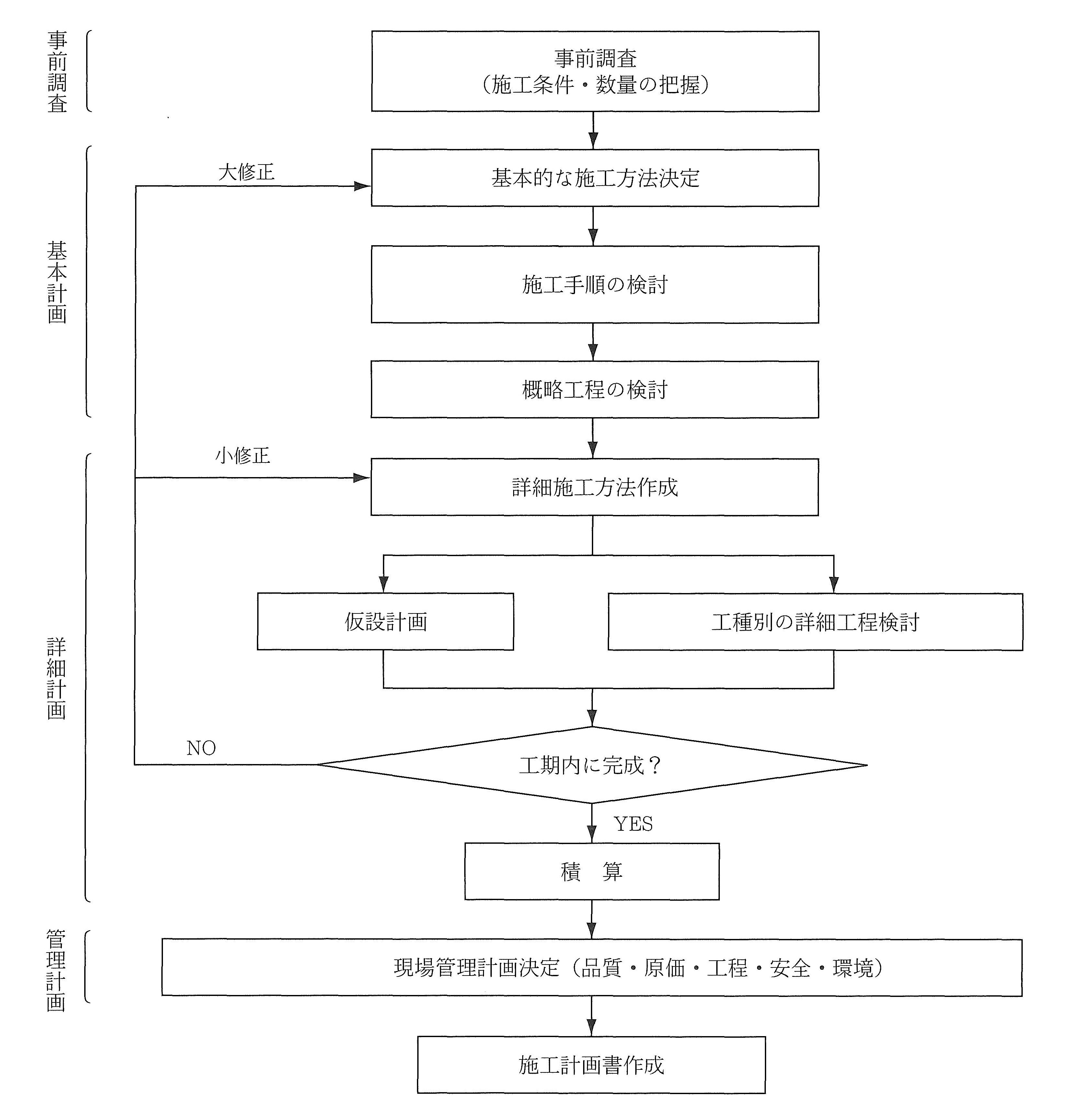

施工計画を作成する場合の一般的な手順を流れ図で表したものが下図である。

その大まかな作成手順は次のとおりである。

事前調査の実施

主要な工種について、施工方法の概略や技術的検討、経済性の比較を行う。

基本計画の作成

主要な工種について、施工方法の概略や技術的検討、経済性の比較を行う。

詳細計画の作成

- 基本計画に基づき、機械の選定や人員配置、作業量、工程などを決定する。

- 仮設備の規模や配置などを決める。

- 工種別詳細工程を立案する。

- 工程に基づき、労務や資材、機械の調達・使用計画を立てる。

- 工事費の積算を行う。

管理計画の作成

上記の計画を確実に実行するために、現場組織や配員計画、資金計画、安全衛生計画、実行予算などの諸計画を策定する。

施工計画作成時の検討課題等

設計図書を発注者から受け取った場合、通常、目的構造物の形状、寸法、品質などが示されているが、その構築方法に関してはほとんど指示されていないことが一般的である。また、施工用仮設備工事については、特に重要なものは仕様書で一部規定されたり、あるいは発注者の承認を得るよう定められている場合があるが、それ以外は施工者に任されることが多い。したがって、施工者は工事を実施する手段や方法について、自身の技術と経験を最大限に活用して検討し、決定しなければならない。

施工計画を作成する際には、さまざまな検討事項があるが、特に注意深く確認または調査・検討する必要がある事項は次の�とおりである。

- 発注者より指示された契約条件(契約書、設計図書など)

- 現場の工事条件

- 全体工程表

- 施工法と施工順序

- 施工用機械設備の選定

- 仮設備の設計と配置計画

1 や 2 の事前調査は、施工計画の検討全体の前提条件となるため、特に念入りに確認する必要がある。

施工計画作成時の留意点

施工計画の作成にあたって留意すべき基本的な事項は、以下の通りである。

- 発注者の要求品質を確保するとともに、安全を最優先にした施工計画とすること。

- 施工計画の決定にあたっては、従来の経験のみで満足せず、常に改良を試み、新しい工法、新しい技術に積極的に取り組む心構えを持つこと。

- 過去の実績や経験だけでなく、新しい理論や新工法を総合的に検討して、現場に最も合致した施工計画を大局的に判断すること。

- 施工計画の検討にあたっては、関係する現場技術者に限定せず、できるだけ会社内の他組織の協力も得て、全社的な高度の技術水準を活用すること。

- 手持資材や労働力および機械類の確保状況などによっては、発注者が設定した工期が必ずしも最適工期になるとは限らないので、契約工期内に収まり経済的となる工程を検討すること。

- 施工計画を決定する場合は、1 つの計画のみでなくいくつかの代案を作り、経済性、施工性、安全性などの長所短所を比較検討して、��最も適した計画を採用すること。

施工計画書

施工計画書の作成

「土木工事共通仕様書」(以下、「共通仕様書」と呼ぶ。)第 1 編 1-1-1-4 には、次のように規定されている。「受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。」この規定により、以下の事項の記載が求められる。

- 工事概要

- 計画工程表

- 現場組織表

- 指定機械

- 主要船舶·機械

- 主要資材

- 施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)

- 施工管理計画

- 安全管理

- 緊急時の体制および対応

- 交通管理

- 環境対策

- 現場作業環境の整備

- 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法

- その他

これらのうち、契約図書に指定されている事項について作成し、発注者の監督職員に提出する必要がある。

施工計画書の内容および留意点

施工計画書の各項目の内容および留意点については、各地方整備局から「土木工事書類作成の手引き」が公表されているので、その要点を以下に述べる。実際には、各発注者が定める記載要領に従う必要があるが、以下の内容は標準的なものと考えてよい。

工事概要

工事概要については、工事名、工事場所、工期、請負代金、発注者連絡先、受注者連絡先を記載する。また、工事内容については、工事数量総括表に基づいて、工種、種別、数量などを記載する。設計図書との齟齬が生じないように留意する。

計画工程表

各工程(部分工事)の始まりと終わりがわかるネットワーク式工程表やバーチャートなどを作成する。作成にあたっては、以下の点に留意する。

- 降雨、気温等によって工期に影響を受ける工程については、過去のデータ等に基づいて、計画に反映させる。

- 各工種ごとの工期が、施工量や施工時期に対して無理のないこと。

- 契約図書の工程表と整合がとれていること。

現場組織表

現場組織表は、現場における組織の編成および命令系統ならびに業務分担がわかるように記載する。また、担当技術者や専門技術者を置く工事についてもそれらを明示する(図-2)。

作成にあたっては、組織の編成および業務分担(責任と権限)、指揮命令系統が明確であることに留意する。また、下請総額に対して主任技術者または監理技術者の選択を適切に行うよう注意する。

指定機械

設計図書で指定されている機械(騒音振動、排ガス規制、標準操作等)について、その使用計画を記載する。

主要船舶·機械

工事に使用する船舶や機械で、設計図書で指定されている機械(騒音振動、排ガス規制、標準操作等)以外の主要なものの使用計画を記載する。

特殊車両通行許可申請手続きなど、運搬方法について留意する必要がある。

主要資材

指定材料および主要資材、また品質確認の方法(材料試験方法、品質証明書等)および材料納入時期等について記載する。

特に資材納入時期と工程の整合、特殊車両通行許可申請の要否について留意する。

施工方法

「主要な工種」ごとの作業フロー

該当工種に関する作業フローを作成し、各作業段階における以下の事項について記載する。

- 施工実施上の留意事項および施工方法

- 工事箇所の作業環境(周辺の土地利用状況、自然環境、近接状況等)や主要な工種の施工実施時期(降雨時期、出水·渇水時期等を考慮)等。

- これを受けての施工実施上の留意事項および施工方法の要点、制約条件(施工時期、作業時間、交通規制、自然保護等)、関係機関との調整事項等。

- 準備工として工事に関する基準点、地下埋設物、地上障害物に関する防護方法。

- 使用機械

- 該当工種における、使用予定機械。

- 工事全体に共通する仮設備の構造、配置計画等

- 工事全体に共通する仮設備の構造、配置計画等について位置図、概要図等を用いて具体的に記載する。

- 足場·支保工等については、安全確認のための応力計算等の検討結果を添付する。

- 段階確認·品質証明の時期内容

- 段階確認の時期内容と、品質証明員による品質証明時期の内容等。

- その他

- 仕様書において示された、承諾を要する事項および施工計画書に記載すべき事項が網羅されているか留意する。

- また、隣接工区との関連や技術提案事項があれば、具体的な施工管理上の対応について記載する。

各工種の用語は、設計図書や数量総括表の表記に従い、上記にあるような契約書、設計図書が求める必要事項を記入する。

施工管理計画

施工管理計画については、設計図書「土木工事施工管理基準及び規格値(案)」「写真管理基準(案)」等に基づき、その管理方法について記載する。

- 工程管理

- 工程管理表として、ネットワーク式工程表やバーチャートなどを使用する。工事遅延のリスクと遅延に対する対策についても必要に応じて記述する。

- 品質管理

- その工事で行う品質管理の「試験項目」(試験)について、「土木工事施工管理基準及び規格値(案)」等に沿って、品質管理計画表を作成する。

- 品質管理計画の作成にあたっては、必要な工種(種別)の記載、試験方法の妥当性·規格値、試験頻度の過不足、協議·承諾事項の有無について留意する。

- 出来形管理

- 出来形管理の「測定項目」について、「土木工事施工管理基準及び規格値(案)」等に沿って、出来形管理計画表を作成する。作成にあたっては、必要な工種の設定、測定基準(頻度)の妥当性に留意する必要がある。

- 写真管理

- 工事写真については、「写真管理基準(案)」等により、写真の着目点、目的、表現が明確になるように撮影し編集する。写真管理計画作成にあたっては、品質や出来形の確認のために必要で、工程の終了後や竣工後に不可視となる部分の撮影を漏らさないよう明記する。また、撮影頻度や整理条件など、基準に適合するよう留意する。

- 段階確認

- 設計図書で定められた段��階確認項目についての計画を記載する。記載にあたり、施工フローとの整合に留意する。

- 品質証明

- 品質証明員等が行う社内検査項目、検査方法、検査段階について記載する。記載にあたり、施工フローとの整合に留意する。

安全管理

安全管理に必要なそれぞれの責任者や組織づくり、安全管理についての活動方針について記載する。

- 工事安全管理対策

- 安全管理組織

- 危険物を使用する場合は、保管および取扱いについて

- その他必要事項

- 第三者施設への安全対策

- 家屋、商店、鉄道、道路、ガス、電気、電話、水道等の第三者施設と近接して工事を行う場合の対策

- 近傍の通行車両、歩行者への対策

- 工事安全教育および訓練についての活動計画

- 安全管理活動として実施項目、参加予定者、開催頻度等

- 病院等の緊急時の連絡先、位置

- 労働安全衛生法、建設工事公衆災害防止対策要綱等の法令等への準拠に留意する。安全責任者や安全巡視者の施工者との雇用関係についても確認する。

- 関連する主な法令等は以下の通りである。

- 労働安全衛生法および関連規則

- 建設工事公衆災害防止対策要綱

- 土木工事安全施工技術指針

- 建設機械施工安全技術指針

- 建設機械施工安全マニュアル

- 建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライ�ン

- 労働安全衛生法で定められた責任者に応じて、各々記載する。

- 大規模(労働者常時 50 人以上、トンネル、圧気、特定の橋梁は常時 30 人以上)な下請混在の現場においては、統括安全衛生責任者の下に、元方安全衛生管理者、下請各社の安全衛生責任者の専任や協議会など、元請(特定元方事業者)を中心とした組織を構築する必要がある。

緊急時の体制および対応

大雨、強風等の異常気象時または地震発生時の、災害防災および災害が発生した場合に対する、災害対策組織および連絡系統を記載する。

交通管理

工事に伴う交通処理および交通対策については、共通仕様書第 1 編 1-1-33(交通安全管理)に基づいて記載する。

迂回路を設ける場合には、迂回路の図面および安全施設、案内標識の配置図ならびに交通整理員等の配置について記載する。

また、具体的な保安施設配置計画、支道および出入口対策、主要機械および主要材料の搬入・搬出経路、積載超過運搬防止対策等についても記載する。

環境対策(排ガス対策型建設機械および低騒音·低振動型建設機械を�除く)

工事現場地域の生活環境の保全と、円滑な工事施工を図ることを目的として、環境保全対策関係法令に準拠して、次のような項目の対策計画を記載する。

- 騒音、振動対策

- 水質汚濁

- ゴミ、ほこりの処理

- 事業損失防止対策(家屋調査、地下水観測等)

- 産業廃棄物の対応

- その他

現場作業環境の整備

現場作業環境の整備に関して、次のような項目の計画を記載する。

- 仮設関係

- 安全関係

- 営繕関係

- 現場環境改善対策の内容

- その他

再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法

再生資源利用の促進に関する法律に基づき、次の項目について記載する。

- 再生資源利用計画書

- 搬入する建設資材(土砂、採石、アスファルト混合物)に占める再生資源の利用量および再生資源の供給元を記入する。

- 再生資源利用促進計画書

- 建設副産物(建設発生土、コンクリート塊、アスファルトコンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥および建設混合廃棄物等)の搬出量および再生資源化施設またはほかの工事現場への搬出量を記入する。

- 指定副産物搬出計画(マニフェスト等)

その他

官公庁への手続き(警察、市町村)、地元への周知、休日作業等、その他重要な事項について、必要に応じて記載する。