管理図(シューハート管理図)

管理図の目的

管理図は、ヒストグラムではわからない測定値の時間的変化を加味して、工程が安定しているかどうかを判定し、維持するために用いられる。

すなわち、管理図では、それまでの測定で得られたデータを統計的に処理し、1 回の測定に対する平均値()やバラツキの範囲()(最大値と最小値の差)などに対する管理限界線を求め、これを基準にしてその後の測定における平均値やバラツキの範囲を管理することにより、工程の安定性を評価している。

このため、個々の測定値が規格値を満足しているかどうかを知りたい場合には、規格値と直接対比することができる工程能力図やヒストグラムを用いる必要がある。

管理限界線

管理図は、形の上からいえば品質を表すデータの図式記録の一種であるが、図上に平均値やバラツキの範囲などに対する管理限界線が引かれているところが普通のグラフと違っている。

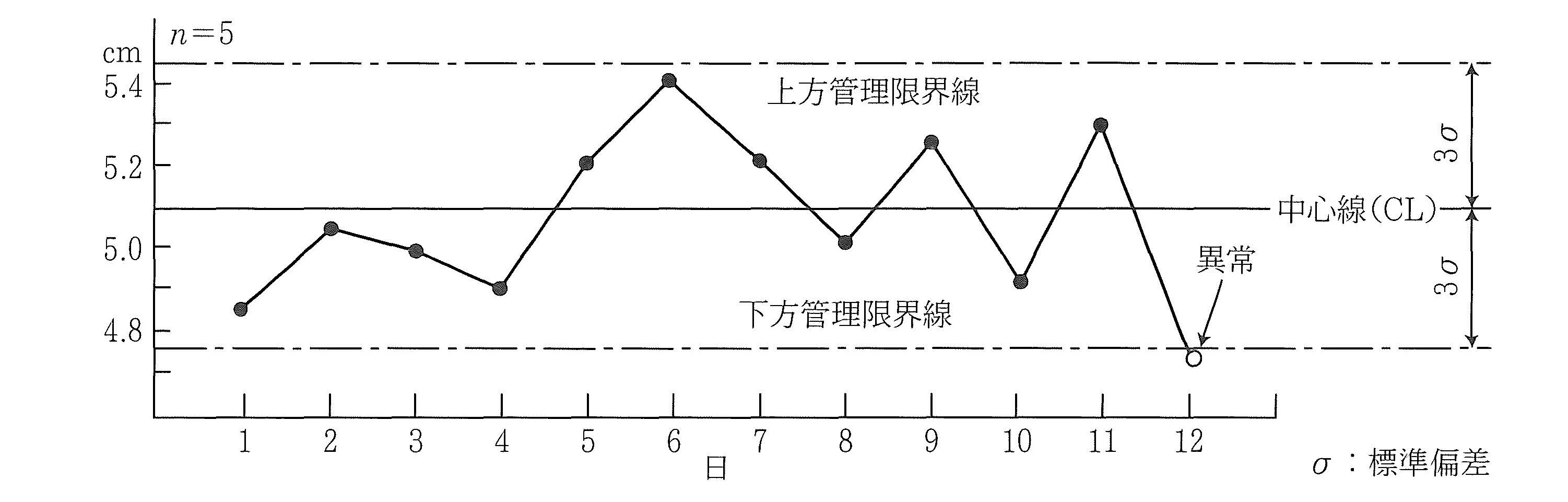

図-10:管理図

この管理限界線は、品質のバラツキが通常の範囲内か(偶然原因による)、それとも異常な範囲か(異常原因による)を判断する基準となる。偶然原因によるバラツキは許容範囲内とし、異常原因によるバラツキを検出した場合は品質管理の修正が必要かどうかを判断する。

偶然原因とは:

- 技術的に制御が難しい、または制御しようとすると不経済となる原因

- 例:作業標準を正しく守っていても生じる微小な品質のバラツキ

異常原因とは:

- 技術的に除去可能で、見過ごせない原因

- 例:作業標準を守らないこと、または作業標準自体の不備によるバラツキ

管理図の判断基準:

-

正常な状態:

- プロットした点が管理限界線の内側にある

- 点の並び方に特殊なパターンがない

- この場合、バラツキは偶然原因のみによるもので、工程は安定していると判断する

-

異常な状態:

- 点が管理限界線の外側に出る

- 点が中心に集中する

- 点が管理限界線に接近する

- 点の並び方に特殊なパターンがある

- これらの場合、異常原因の存在が推測され、工程が不安定だと判断する

管理図の種類

建設工事で取り扱っているデータには、連続的な値と離散的な値とがあり、連続する値を計量値、離散的な値を計数値という。

連続的な値である計量値とは、例えば舗装の厚さや強度、重量などのように量的に測定できる値をいう。これに対して、離散的な値である計数値とは、鉄筋 100 本中不良品�が 5 本あるとか、1 か月の事故が 1 回、2 回というように測定されるもので、5.5 本とか 1.8 回とかの値を取り得ないものをいう。

品質管理に管理図を用いる場合は、取り扱う対象が計量値であるか計数値であるかによって、使用する管理図が異なる。主な管理図の種類として、次のようなものがある。

-

計量値の管理図(連続的な値)

- -管理図(群の平均値とバラツキの範囲を用いて群間の違いや工程の分散を評価する)

- -–管理図(個々の測定値とバラツキの範囲を用いて工程を評価する)

- 文管理図(メディアンを用いて群間の違いを評価する)

-

計数値の管理図(離散的な値)

- 管理図(不適合品率を用いて工程を評価する)

- 管理図(不適合品数を用いて工程を評価する)

- 管理図(サンプルに生起した不適合数を用いて工程を評価する)

- 管理図(サンプルの単位あたりに生起した不適合数を用いて工程を評価する)

これらの管理図のうち、建設事業の場で比較的多く用いられているのは、-管理図ならびに-–管理図であり、管理図を理解するにはこの 2 つを理解すればよいと考えられる。

X-R 管理図

X-R 管理図の概要

-管理図は、最も代表的な管理図であり、重さ・長さ・時間などの計量値の管理に用いられている。

群分けしたデータの平均値 X とそのバラツキの範囲 R の変化を管理する、管理図と管理図とからなる。この 2 つの管理図を対にして、各群の試料における平均値とバラツキの範囲の変化を同時にみることで、工程の安定状況をとらえることができる。

管理図は、群の大きさ n(一度に計測するデータの数を群の大きさで表し、計測する回数を群の数で表す)がより多くなると性能が悪くなるので、一般に、が以下の場合に用いる。

X-R 管理図の作り方

手順 1. 予備データの準備

1 群(1 組)に含ませるデータの数(群の大きさ)は、通常 3 ~ 5 個がよい。比較的最近の群を集め、予備データとする。この予備データは、今後管理する諸データの代表となるようなものでなければならない。

具体的には、時間を追って生産している場合は日・週ごとなど、道路・河川工事の場合は起点からの距離・測点ごとなど、その特性が大体似ている範囲を群とする。

手順 2. 平均値の計算

群の平均値を計算する。一般に、平均値の桁数はデータの桁数より 1 桁下まで求める。(2 桁下を四捨五入)。

手順 3. バラツキの範囲 R の計算

群ごとに最大値と最小値の差を計算する。

手順 4. 総平均の計算

群ごとの平均値の合計を、さらに群数(組数)で割って全体の総平均を計算する。のさらに 1 桁下まで求める。

手順 5. バラツキの範囲の平均 R の計算

群ごとのの合計を、さらに群数(組数)で割ってを計算する。

手順 6. 管理線の計算

-

管理図

- 中心線

- 上方管理限界線

- 下方管理限界線

-

管理図

- 中心線

- 上方管理限界線

- 下方管理限界線

、は群試料の大きさ、すなわちデータ数によって決まる定数で、下表から求める。 ただし、はの場合、「LCL は存在しない」と決められているため、考えない。

| 2 | 1.88 | 考えない | 3.27 | 2.66 |

| 3 | 1.02 | 考えない | 2.58 | 1.77 |

| 4 | 0.73 | 考えない | 2.28 | 1.46 |

| 5 | 0.58 | 考えない | 2.12 | 1.29 |

| 6 | 0.48 | 考えない | 2.00 | 1.18 |

| 7 | 0.42 | 0.08 | 1.92 | 1.11 |

| 8 | 0.37 | 0.14 | 1.86 | 1.05 |

| 9 | 0.34 | 0.18 | 1.82 | 1.01 |

手順 7. 管理図の記入

-

管理図を上部に、管理図を下部に配置し、群番号をそろえて対照できるようにする。

- 品質特性、測定単位、工事名、管理図番号などの必要関係事項を記入する。

-

管理図、管理図の左側に、それぞれ、を記入する。

-

管理図の左上に試料の大きさを記入する。

-

管理線の記入の仕方は、次のようにするとはっきりする。

- 予備のデータのとき、中心線は実線、管理限界線は破線、予備データの最後の組番号まで引く。管理線の延長は、予備データによる管理線と区別するため、中心線は実線で描くが、管理限界線は一点鎖線で描く。

-

点の記入は、はっきり大きめにする。

- 普通は、は直径 1mm ぐらいの「・」、R は各線の長さが 2mm ぐらいの「×」印で打点する。管理限界から出た点は、「○」など赤丸をつけて、はっきりするようにするとよく、限界線上の点は管理外れとする。打点した点は、群番号順に細い実線で結ぶ。

-

予備データの最後の組のあとに締切り線を引いて、どこまでが予備データであるかを明確にする。

手順 8. 安定状態の判定

打点した、がそれぞれ管理限界線内でクセがなければ、安定状態であると判定する。もし管理限界線外に打点されれば、その点について原因を調査し、原因を除去し再発を防ぐ。安定状態であれば、手順 10.に移る。

手順 9. 管理線の再計算

手順 8.で処置できたら、その点を除いて管理線の再計算を行い、管理線の中心線、管理限界線を引き直す。

管理限界線外に打点された点でも原因がわからないか、またわかっても処置できなければ、その点は除かないで再計算に用いる。

はじめに管理限界線内にあった点は、再計算したために、新しい管理限界線から飛び出してもそのまま用いる。

手順 10. 規格値との比較検討

以上の手順を踏んで、管理線の計算に用いた個々のデータ全部を使ってヒストグラムを作り、規格値と比較検討をする。

手順 11. 管理限界線の決定

品質特性値が十分なゆとりをもって規格を満足し、しかも安定状態にあることがわかったら管理限界線を延長して、工程に対して当分の間の管理限界線とし、この状態を維持するように管理する。

以上の手順で-管理図が作れるが、建設現場のように予備データを多数とることが困難な場合は、本工事のデータを用いて、次のような方式で管理する。

最初の 5 群で次の 5 群を管理し、それまでの 10 群のデータで次の 10 群を管理し、それまでの 20 群のデータで次の 20 群を管理し、その後は最近の 20 群のデータにより次の 20 群を管理する。このような方式は、20 ~ 30 群のデータをとるまでに工事が終わってしまうような場でも適用できる。これを、5-5-10-20-20 方式という。

図-11:X-R管理図の例