古代文明と土木

古代帝国と大土木事業

石器時代や原始農耕時代の小規模な地域社会では、ピラミッドのような大規模な土木事業は実現が難しく、そのためには大量の労働力を長期間占有できるだけの権力の集中が必要でした。古代における数々の大規模土木事業は、エジプト古王朝のピラミッド、シュメール王朝の神殿、秦やヤマト政権の大王陵など、地域を支配する権力者が自身の政権を正当化したり、継承させることを目的としていました。

政権がより安定化して一種の古代帝国を形成するようになると、国家の繁栄を主目的とした公共的な土木事業が展開されました。具体的には、氾濫を繰り返す川を制御し、用水路を整備して乾燥地に水を供給し、都市に水を引くことで国家の基盤を高める取り組みが行われました。これらの事業には政権にとって重要な課題があり、多大な労働力が投入され、大規模な土木工事が実施されました。この傾向は、異なる文明においても程度の差こそあれ、共通して見られるものでした。

治水問題においては、洪水予測のための暦の制定、水位観測体制の整備、堤防技術の向上などが行われ、灌漑問題では用水路の開削、砂漠地帯での地下水路の掘削、水源としての貯水池やダムの構築が進展しました。水道問題においても、地形を克服するための水路トンネルや水路橋の建設、サイフォンを活用した高圧管路の導入、都市内への配水網の整備などが土木技術の進化を促進しました。

古代におけるもう一つの重要な土木事業は、道路や運河などの交通網の建設・整備でした。巨大な帝国を建設する過程で、道路の持つ軍事的機能は、例えばローマの建国において典型的であったように、大きな役割を果たしてきました。さらに、いったんできあがった帝国を維持するためには、帝国内を結ぶ優れた情報・通信網と、食料・交易品の安全で確実な輸送網を整備することが必要でした。このような意味で、ローマの道、ペルシアのダレイオス1世の王道、メソポタミアの水路網、インドのチャンドラグプタ王の道、秦の道と隋の大運河、律令体制下の七道、インカ道など、古代文明と道路・運河とは強い結びつきを持っています。

土木史を論じる場合、国家との関係を切り離すことは難しく、各地域ごとに文明の進展には著しい時代差があります。そのため、単純に年代順に進行することはできません。この節では、エジプト、メソポタミア、ギリシャ、ローマ、インダス、中国、そして日本の順に、各地域ごとに重要な土木事業を簡潔に概観します。

エジプトとピラミッド

ナイル川と農耕社会

ナイル川の流域では、十数万年前から狩猟や漁撈を中心とする旧石器文化が栄えていました。しかし、紀元前 6000 年頃になると、全地球的な湿潤化が起き、これを契機にして新石器革命が始まり、農耕や牧畜が導入されました。最初の萌芽はヌビア地方のナプタで見られましたが、サハラ砂漠の乾燥化の影響で一時的に途絶え、その後、紀元前 4500 年頃にはファイユーム地方のカールーン湖畔で本格的に展開しました。この時期は先王朝時代とも呼ばれ、生産力の向上により人口が増加し、首長の出現とともに階級分化が進展しました。これらの地域勢力は徐々に上エジプト(ナイル渓谷の南)と下エジプト(デルタ地帯の北)に統合され、紀元前 3100 年頃には伝説上の王メネス(実際にはナルメル王に比定される)によって中央集権国家の第 1 王朝が設立されました。

ナイル川は、青ナイルの降雨が春に集中する影響で、7 月から 10 月にかけて増水し、氾濫を引き起こします。古代エジプトでは、この氾濫水を取り入れて湛水灌溉を主体とした農耕が行われていました。つまり、ナイル渓谷は氾濫により巨大な湖のようになり、豊富な水が耕地に灌漑され、上流から運ばれた土が減水後に耕地に堆積して非常に肥沃な土壌を形成し��ていました。このようにして、ナイル川は定期的に水と土を運んでくれ、湛水灌漑の特性により、塩類化も起きにくかったため、まさに恵まれた川でした。

ただし、ナイル川の氾濫は暦のように正確である一方で、流量は上流地域の気象条件に左右されるため、水位を観測し灌漑排水施設を整備することが王朝にとって極めて重要な責務でした。なぜなら、氾濫水位が低いと耕作面積が縮小し、凶作による秩序の混乱、それが王朝の衰退につながる可能性があったからです。このため、水位の計測には数多くのナイロメーター(Nilometer)が設置され、ヨセフ(Yusuf)の腕として知られる水路や、モエリス(Moeres)の人造湖を含む多くの灌漑排水施設が造られていきました。

ピラミッド

ピラミッドの誕生

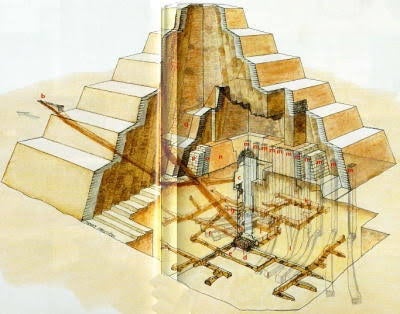

古代エジプトを代表する大規模な土木事業は、ピラミッドの建設でした。初期王朝時代(第 1、2 王朝)では、王の墳墓は日干しの煉瓦を積み上げただけのマスタバ(mastaba)墳墓でした。しかし、これをピラミッドに昇華させるには、王権の強大化と「王は神である」という神王理念の確立が必要でした。この要件が実現したのは古王朝時代(第 3〜6 王朝)であり、この時代には王が死後に再生・復活できる特権を持ち、来世での復活とその後の平安な生活を保証するための施設として、ピラミッドと葬祭殿などを含むピラミッド複合体が計画されました。

ピラミッド建設の試みは、第 3 王朝の創始者ジェセル(Dh-eser)王によって始まりました。宰相イムヘテプ(Imhotep)は、従来のマスタバ墳からの試行錯誤を経て、当初は一辺が 63m で高さ 8m の方形マスタバ墳として計画されていたものを、最終的には基底部の大きさが 140m×118m で高さ 60m の 6 段の階段ピラミッドとして完成させました(紀元前 2680 年頃)。このピラミッドは、エジプト初の石造建築物としても特筆されます(ただし、石は日干しの煉瓦よりも小さく割って使用されました)。神聖なる王の永遠の住まいとして、耐久性のある石材で築くことが要求されたのでしょう。

ピラミッド建設は第 4 王朝において絶頂期に達しました。初代のスネフル(Snefru)王は、屈折ピラミッド(一辺 189m、高さ 101m)に続いて、初めての真正な正方錐形のピラミッドである北ピラミッド(一辺 220m、高さ 100m)を築造しました(紀元前 2600 年頃)。階段ピラミッドから真正なピラミッドへの移行は、星辰崇拝(階段が天に昇る象徴)から太陽神ラー(Ré)崇拝(太陽光線を象徴する石のベンベソの再現)への変容とも考えられています。

スネフル王の次のクフ(Khufu)王は、ギザ(Giza)において大ピラミッド(一辺 230m、高さ 146m)を築き、4 代目のカフラー(Khafra)王はその隣にほぼ同規模の第 2 ピラミッド(一辺 215m、高さ 144m�)を築きました(紀元前 2550 年頃)。この時期にピラミッド建設は頂点に達します。しかし、第 5 王朝以降になると太陽神信仰が隆盛し、「王は神の子」という概念が現れ、神王理念が崩壊します。神の子の墓であるピラミッドよりも、太陽神殿そのものの建設が重要とされました。これに伴い、ピラミッドの規模も小さくなる傾向が生じました。

ピラミッドの技法

クフ王の大ピラミッドは、平均 2.5 トンの石灰岩を 230〜260 万個も積み重ねて築かれました。このような巨大な建造物を造る際に採用された工法は、以下の通りです。最初に、建設予定地の砂を取り除いて岩盤を露出させました。基盤を水平にするためには、岩盤の表面に碁盤目状の溝を掘り、水を張ってから水面より上の余分な岩を削り、溝を埋める方法が採用されました。基盤の造成と同時に行われたのが方位の決定で、ピラミッドの各面が東西南北を向いているようになっています。これを確認するために、高さ一定の円形の壁を作り、天体観測から北の方角が定められました(星が昇る位置と沈む位置の中間の方角が北とされました)。

ピラミッドの石積みは各段階で行われたと推定されます。まず、中央に配置された石の周りには順次粗削りな核石が配置され、核石の外側には研磨された詰め石が配置されました。最後に、表面を完璧に磨いた最上質�の化粧石で覆われました。ピラミッドが高くなるにつれて、ピラミッド本体を盛土足場で埋め囲み、石材を運搬するための斜路が築かれたと考えられています。また、盛土上部は効率的な作業ができるように約 12 メートルの幅が確保され、斜路の表面には石材を載せた木橇(そり)の摩擦を減少させるための工夫として丸太が敷き詰められていました。ピラミッドが完成すると、頂上部から表面の仕上げ作業をしながら、順次盛土足場と斜路を取り除いていったと考えられます。

こうした巨大な工事に参加したのは一般の農民でした。ナイル川が夏の 3 か月間氾濫すると、農作業が不可能になります。その期間はピラミッドを建設している高台の直下まで水が達するため、石の切り出しや運搬に都合がよく、この時期に余剰な労働力となる農民が徴集され、ピラミッド建設に従事させられました。これは、ギリシアの歴史家ヘロドトス(前 5 世紀)が述べたような奴隷を使用した悲惨な作業ではなく、労働者には食料が支給され、さらには農民たちが自分たちの死後に安らぎを得るために王の墓所の石を積み上げることに期待していたとされています。ただし、我が国の都城造営と同様に班田農民を強制労働に従事させたことから、農民には相当な負担がかかったことは確かで、これは強大な王権があって初めて成し遂げられた事業でした。第 12 王朝によって建設されたピラミッドでは、建設に必要な労働力を減らすために内部に日干し煉瓦を詰め込んでいたため、瓦礫と化してしまい、その痕跡が今ではほとんど見られなくなっています。

メソポタミアの大水路網

メソポタミアでも、新石器革命以後、山岳と平原が接する傾斜地で天水農耕が行われるようになりました。紀元前第 4 千年紀(前 3000 年代)に入ると、乾燥化が進み、水を求めて人々は大河川の流域に大移動を始めました。ティグリス(Tigris)・ユーフラテス(Euphrates)川流域は酷熱の寡雨地帯で、河域幅が 500km にも及ぶ緩勾配の氾濫原に、春季の雪解けによる洪水が襲う地帯でした。この過酷な環境に対抗して高度な文明を築くためには、集団労働による灌漑排水システム(水路)の整備が進められる必要があり、そのためには専制的な権力を持つ国家が誕生する必要がありました。

メソポタミア最古の都市は、紀元前 3500 年頃にシュメール人によって築かれたウルク(Uruk)でした。最初は神殿を中心とした宗教センターのような存在でしたが、灌漑水路が整備され、やがて 4 万人の人口を抱える都市国家へと成長しました。紀元前 2900 年頃からは、ウルクを含むシュメール都市国家には強力な王が現れ、都市国家間の抗争を経て、異民族サルゴン(Sargon)人のアッカド(Akkad)王朝によってメソポタミア統一が進展しました(紀元前 2370 年頃)。

砂漠の都市国家の生命線は、氾濫による溢流を管理し、灌漑と排水のための水路を維持することにありました。平坦な氾濫原に張り巡らされた水路は、放っておけばすぐにシルトが堆積してしまいます。したがって、歴代の都市国家が心を砕いたものは、まず水路の建設、維持、管理でした。バビロン第 1 王朝のハンムラピ王(前 18 世紀前半)は、ハソムラピ法典で有名で、縦横に水路網を掘って大規模な灌漑を行いました(灌漑面積 2.6 万 km2)。幹線水路は焼煉瓦で内張りされ、目地には歴青まで詰められていました。水路網は舟運にも洪水調節用にも利用されたといわれています。前 1300 年頃に作成されたニップールでの石板地図は、当時の水路が灌漑用、排水用、飲料用、航行用として使われていたことを示しています。また、前 1000 年頃には、ティグリス川左岸に沿って、メソポタミア最大といわれるナルワン(Nahrawan)水路(延長 250km、幅 122m)が完成しました。

アッシリアの王セソナケリブは反乱鎮圧のためにダムを築くほどの戦術家でした(洪水によってバビロンを徹底的に破壊させた)。しかし、彼は首都ネヴェを中心とした水資源の開発にも心を砕きました。果樹園の灌漑のために 16km の水路を建設した(前 703 年)のをはじめ、山岳地帯の貯水池から 50km の大水路(センナケリブの水路)を築いてニネヴェに水を引きました(前 690 年頃)。水路は 1/80 勾配でつくられ、14 の橋脚をもつジャーワソ水路橋(全長 300m)が偉容を誇りました。新バビロニアの英主ネブカドネザル 2 世は、灌漑に力を注ぐとともに(小麦の三毛作が可能であった)、首都バビロンの造営に勤しんだ(前 580 年頃)。2 重の城壁(外周 18km)で囲まれたバビロンには、バベルの塔、空中庭園をはじめ、権力誇示のための行進の道、ユーフラテス川をまたぐ橋などもつくられ、世界商業の中心として空前の繁栄を見ました。

メソポタミアでは、都市国家の興亡に連動して灌排水システムも整備・荒廃を��繰り返し、結果として耕地の塩類化・砂漠化が進行しました。新興の都市国家は、不毛の地となった土地を避けて次第に北上していきました。こうしたパターンが崩れたのは、前 539 年にペルシアの支配下に入ってからであり、多くの水路が放棄されました。13 世紀に蒙古人の襲来を受けると、灌漑施設は完全に破壊され(蒙古式の戦略)、すべてが砂漠の下に埋まってしまいました。

ギリシアの都市計画

エーゲ海文明

エーゲ海の島々とそれを取り囲むギリシャとトルコの沿岸では、紀元前 2800 年頃から青銅器を用いるエーゲ文明が始まりました。この文明は、地域ごとにクレタ・ミノア文明、キュクラデス文明、へラス文明(ギリシャ本土)、トロイア文明(トルコ・イオニア地方)といった分類がされます。初期にはこれらの地域で素朴な村落社会が形成され、変化はゆっくりと進んでいましたが、紀元前 1900 年頃からはクレタ島に強力な王権が出現し、都市文明が急速に発展しました。

クレタ島は何度も地震による破壊を受けましたが、中心となるクノッソス宮殿はそのたびに再建され、紀元前 1700 年頃には 22,000 平方メートルに達する大規模な建築物となりました。宮殿には各居住区を環流する地下水路網(水洗便所を含む)が整備され、10 キ��ロ離れたユクタス山から土管を通じて飲料水が引かれました。

エーゲ海を強力な海軍力で支配したクレタは、紀元前 1500 年頃にサントリニ火山の大噴火に伴う地震と津波に見舞われ、その後に進出してきたミケーネ人によって衰退し(紀元前 1400 年の大火)、土俗化の過程を辿りました。一方で、紀元前 1600 年頃から力を蓄えていたミケーネは、ギリシャ本土でミケーネ文明を栄えさせました(紀元前 1400〜1200 年)。しかし、紀元前 1200 年頃と考えられるドーリア人の侵入によりミケーネ文明は破壊されました。その後、3 世紀にわたり、ギリシャは暗黒時代に突入しました。

ギリシアの都市

ギリシア本土の都市

前千年紀の初めまでのギリシャでは、文明の水準は比較的低かったです。ミケーネのような強大な国家は消滅し、各地の多くの王や族長のもとで、人々は小規模な共同体を形成して生活していました。ギリシャの地形がもたらす隔絶性が、小さな独立した都市国家の形成を促進したと考えられています。これらの都市国家は、ミケーネ時代から続いていたものの、王政や僭主政を経て、前 6 世紀および 5 世紀には政治的および社会��的に高度に発展するまでに至りました。

都市の中核は、城塞としてのアクロポリスから下町のアゴラ(市場広場)に移行し、商業活動も活発化しました。ただし、独立した都市国家の財政は裕福ではなく、良質な石材は主に神殿や公共の建物に使用され、通常の建物には日干し煉瓦が使われていました。人口の増加に伴い、住宅は不規則に建てられ、その間を狭い路地が縫っていました。古くからのギリシャの都市には、よく考えられた計画や遠大な都市計画はほとんど見られませんでした。

アテネの人口は前 5 世紀中頃に約 4 万人に達しました。これは市民である 18 歳以上の男性の数を指しており、家族を含めると約 15 万人前後で、さらに奴隷が約 10 万人、外国人商人が 2 万人ほどいたと推定されます。後のアレクサンドリアやローマなどの古代の百万都市と比較すると、アテネの人口はかなり小さかったです。ただし、ギリシャの都市国家の中では、アテネが例外的に大きな都市であり、一般的な都市国家では 1 万人の人口でも「十分大きい」と見なされていました。

確かに、「都市国家」の用語は「都市」を強く含んでいますが、ギリシアの都市国家の生活は現代の都会とは異なり、土地や農業が重要な役割を果たしていました。実際、これらの都市国家は単なる都市だけでなく、周囲の農村や田園地帯と結びついていました。農業が生活の中心であり、商業や工業はその一部でした。

ヒッポダモス式の碁盤目状都市

古くからのギリシアの都市は、自然発生的な街区に形成されていたように見受けられます。しかし、前 5 世紀以降、新たな植民都市や一部の地域では、ヒッポダモス(Hippodamus)式として知られる計画的で整然とした都市計画が広まりました。このスタイルはイオニア(Ionia)地方、エーゲ海、シチリア(Sicilia)島などで見られ、碁盤目状の配置が特徴です。ピレトス、ロードス、アグリジェント、オリュントスなどの都市がこのヒッポダモス式の都市計画を採用しました。

その最初の例とされるのが、イオニア地方のミレトス(Miletus)であり、前 494 年にペルシャによって市が破壊された後、ヒッポダモスによって考案(または普及)されたとされる新しい都市計画のもとで再建されました。ミレトスの新しい計画は、碁盤目状の街区配置だけでなく、アゴラの位置の慎重な選定、劇場、競技場、体育場などの配置にも工夫が凝らされています。

ヒッポダモス方式の都市計画は、主に新しく設けられる都市に適用され、既存の都市に 19 世紀のオスマン(Hauss-mann)のパリ(Paris)大改造のように無理に導入されたわけではありませんでした。この都市計画は控えめで、街路の幅は路地が 3〜5m であっても、大通りでも 5〜10m にとどまり、ヘレニズム(Hellenism)やローマの都市で見られたような列柱通りのような壮大な雰囲気はありませんでした。また、道路の表面は単に土を固めただけで、舗装は特別な場所(急な坂など)にのみ実施されていました。

ローマ帝国の道路��と水道網

ローマの教師エトルリア

イタリア半島北中部では、ギリシャが暗黒時代を迎える頃にヴィラノヴァ(Villanova)文明が始まりました。そして、紀元前 700 年頃になると、新たに東方系の文化と融合してエトルリア(Etruria)文明が生まれました。エトルリア文明は紀元前 7、6 世紀にわたり、ポー(Po)川流域からカンパニア(Campania)地方にかけて広がりましたが、形態的には緩やかな宗教連盟を形成する 12 の都市国家の集合体でした。これらの都市国家は、イタリア半島南部やシチリア島の植民都市からギリシャ文明を、民族の起源地と考えられる小アジアからは石積みアーチの技法を取り入れ、独自の技術や工芸社会を築き上げていきました。

一方、ローマ(Roma)は前 8 世紀頃にテヴェレ(Tevere)川沿いの丘に形成されたラテン(Latin)人の集落を起源とし、前 575 年頃には都市国家の段階に到達していました。その間には、川を挟んで隣接するエトルリアの高度な都市文明から多くの影響を受け、前 450 年頃にはエトルリア系の王の支配を受けながらも、後に王政を廃して共和政となる道を歩んでいきました。ローマがエトルリアから受けた最大の遺産は、石積みアーチ、舗装道路、上下水道など後の時代のローマを特徴づけた土木建設技術の数々でした。

その後、ローマは十二表法を制定して民主化を進め、国力の充実に努めました。最も近い(20km)エトルリアの都市国家であるウェイイ(Veii)を 10 年がかりで攻略し、前 397 年にはその結果としてローマの領土が倍増しました。しかし、一方でエトルリアでは衰退が始まり、諸都市はローマ化するか、あるいは有力者がローマに移住せざるを得ない状況に追い込まれました。

アッピア街道とローマの道

道の女王·アッピア街道

ローマが地中海世界に帝国として君臨し、積極的な植民地の拡大を図った際、その原動力は主に土木工事による事業と、農地の分割、そしてそれに続く新都市の建設にありました。特に、ローマの「偉大な」道路網は最大の役割を果たしました。帝国と道路網は非常に密接な関係にあり、「すべての道はローマに通ずる」とさえ言われるほどです。主にイタリア半島の主要部を結ぶ幹線道路網は、ローマがまだ共和政をとっていた前 4〜2 世紀にかけて整備されました。

紀元前 4 世紀後半のローマは中部イタリア最大の軍事勢力に成長していました。この時期、南部山間部のサムニウム(Samnium)人からの脅威に対処するために、南部低地の有力都市国家カプア(Capua)から援助を求められました。これを機に、軍隊の迅速な移動を可能にするための軍用道路の建設が始まりました。この道路は、紀元前 312 年に戸口監察官(censor)アッピウス・クラウディウス(Appius Claudius)によって提案され、完成した際には提案者の名前にちなんでアッピア街道と呼ばれました(全長 212km)。

アッピア街道は、最初でかつ最も有名なローマの軍事・商業用の道路で、当時「道の女王」として知られていました。この街道は当初砂利道でしたが、紀元前 295 年には石畳の舗装路に改良され、順次アドリア海に面したブルンディシウム(Brundisium)まで延長されていきました(全長 580km)。さらに、途中にはアペニン山脈を横断する難所(標高 1326m)があり、紀元前 109 年にはこれを迂回するためのバイパス路としてアッピア・トライアナ(Appia Traiana)街道が作られました。

アッピア街道の道路構造を見ると、舗装部の幅は 3m で、両側に幅 0.6 ~ 1.8m の歩道(土道)が設けられていました。基礎の砕石層の上には、順次粒度の細かい小石が敷き詰められ、その上に多角形の平板な石が敷き詰められるという方法で築かれていました。この構造は、19 世紀になって考案されるマカダム(McAdam)などの舗装道路と比較しても、遜色のないものでした。

ローマ帝国と道路網

さて、アッピア街道が建設されると、所期の目的どおりにサムニウム人の脅威は取り除かれ、カプアは次第��にローマの勢力下に編入されていきました。ローマにとって軍用道路の効果がこうして認識されると、ローマの勢力の拡大に伴い、ローマを中心とした道路網が次々と拡張されていきました。前 100 年頃にはローマを中心とした 12 の幹線道路が完成し、さらに帝政ローマに移行して領土が急膨張すると、それに伴って道路の延長も伸び、2 世紀初頭の全盛期には総延長 29 万 km の大道路網を擁するまでになりました。

ローマの道は、このように属州のすべてを覆うように発展していきました。これは、広範な帝国を維持し、辺境で生じる紛争を解決するために、軍隊の迅速な移動および中央政府と地方との密な情報伝達が要求され、そのためには道路網の整備が必要であり前提でもあったからです。道路網は、ローマ帝国の広域的な経済圏が確立するにつれ、生産物の輸送や商人、職人などの移動にも貢献しました。穀物などの大量貨物には、海や川を通しての水運も大きな役割を果たしました。

特に、帝国期のローマの道路が民間人の旅行に大いに利用されたことは、広大な領土のどこへでも自由に旅行ができたためであり、これはローマの平和と繁栄の賜物でした。この開放性は、ローマ文明をヨーロッパ全域に広める一因となり、道路史上において名高いペルシアのダレイオス 1 世の王道(前 500 年頃、全長 2500km、軍事通信用)とは根本的に異なっていました。

ローマの水道

水道と水道橋

ローマを代表するもう一つの土木事業は、上水道(水道橋)の建設でした。泉水や井戸水に頼っていたローマに最初の水道を引いたのは、アッピア街道の提唱者でもあるアッピウス・クラウディウスで、前 312 年に延長 16.5km に及ぶアッピア水道を建設しました。水源はローマ東方 12km の低地の泉で、戦時の破壊工作を恐れて地中に埋設されました。そのため、ローマの町の中の低い土地にしか水を供給できませんでした。その後に建造される水道には、水量の増加と同時により高いところにまで給水できることが要求され、アーチを用いた水道橋が誕生しました。52 年までにはローマに 9 本の水道幹線が通じ、約 100 万 m³/日と推定される水を市民に供給していました。これは当時の人口が約 100 万人程度であり、1000 リットル/人・日という高い水準でした(1987 年度末の東京の給水量は 3481 リットル/人・日)。

ローマの水道が水源地から緩い一定勾配(10~0.2%)で導水せざるをえなかったのは、低圧重力式を採用していたからです。同時期において、逆サイフォンは、ペルガモン(Pergamon、160m 揚水、20 気圧、前 180 年頃)、ルグドゥヌム(Lugdunum、現リヨン、123m 揚水)などで使われていたにもかかわらず、ローマ市では 1 例が知られているに過ぎません。サイフォン式の水道では末端の給水口に至るまで水圧がかかり設備投資が増大すること、そして、ローマの水道が公的サービスだけのために敷設されていたことを考えれば、低圧重力式の採用は一つの合理的な結論であったと見ることもできます。ローマの水道にはいわゆる蛇口はなく水は絶えず流れており、溢れる水は大浴場、国営水車場、共同便所や下水溝の洗浄などを含めた公共の用途に限って使われていました(帝政時代には富裕階級に対し自宅の 1 階に引き入れることが許されました)。

大規模な水道橋

水道が谷を渡るところでは大規模なアーチ橋が架けられました。その代表的なものが属州であるガリア(Gallia)に建設されたガール橋(Pont du Gard、前 19 年)です。この橋は全長 275m、高さ 48.7m の 3 層の砂岩製のアーチ橋で、下層はガール川の奔流を受け止めるため重量感のある構造となり、上層は風の抵抗を減らすために連続小アーチとなり、最上部には水路が載せられています。ガール橋と並んで有名なものにはセゴビア(Segovia)の水路橋(全長 728m、高さ 28.3m、1 世紀後半)があります。町の直前の谷を 2 層の長い連続アーチを連ねて渡すもので、「人間がつくった物とは信じられない」ほど華奢なところから、技術レベルの低下した中世に入ると「悪魔の橋」と呼ばれるようになりました。これら 2 つの橋は、ローマの石積みアーチの多くがそうであるように、モルタルなどの接着剤を用いず、石を積み重ねただけのから積みによって造られた芸術品です。

ローマ時代の測量技術

ローマ時代には、先に挙げたように道路、水道の建設、農地の分割、新都市の建設などが盛んに行われましたが、これらの工事を正確無比に実施できたのは、優れた測量器具が存在したからでした。長い直線道路を引いたり、互いに直交する地割りを行ったりするための直角儀「グローマ」(一端に直交する十字棒を付けた 120cm の棒)や、一定勾配の水路をつくるために想定水平線を出すための水準器「コーロバテース」などがその代表例です。

インダス文明とモヘンジョ·ダロ

南西アジア(パキスタン·北西インド)のインダス(Indus)川流域でも、同じ時期に新石器革命が始まり、エジプトの湛水灌漑に似た氾濫農耕が広大な地域で行われるようになりました。氾濫が引いた後の自然の貯水池を利用する農法は、村単位の小規模な労働力で対処できるため、都市の成立は宗教上や通商上でのみ必要でした。最大の都市、モヘンジョ・ダロ(Mohenjo-daro)は、前 2300 年頃には全盛期を迎えていましたが、メソポタミアのような都市国家としてではなく、農耕社会の一部として存在していました。つまり、メソポタミアでは周辺の農耕地帯が主に都市を支えるために存在していたのに対し、インダス川流域では農耕社会を統合するものとして都市が存在していました。

モヘンジョ・ダロは、インダス川流域でも最初期から存在する都市であり、盛期には整然とした都市計画の痕跡を示しています。家々と街路を結んで発展した排水路は、古代世界随一のものであり(水洗便所などの日常の下水に使われたというよりは、沐浴など宗教上の目的に使われた可能性が高い)、都市全域には焼煉瓦が採用され、頑丈な城壁が築かれました(同時期のエジプトやメソポタミアでは日干し煉瓦が一般的でした)。これらの要素は、都市が宗教センターとしてのステータスを誇示し、同時にインダス川の氾濫に備えていた可能性があると考えられています。

中国の万里の長城と大運河

禹の治水

黄河という比類なき暴れ川の存在は、中国文明の揺籃期に決定的な影響を与えました。黄河は、膨大な泥を毎年運び出すことから生じる広大な氾濫原と、モンスーン気候による年間および月ごとの大きな水量の変動により、常に洪水の脅威にさらされてきました。他の河川文明とは異なり、洪水は天恵としてではなく、天災として捉えられていました。伝説によれば、皇帝・堯は大洪水を契機に治水工事を始め、初代の工事責任者・穌は失敗し処刑されましたが、後任者・禹は 9 つの川の流路を開き、灌漑を行い、人望を得て王になったとされています(前 2000 年頃?)。このエピソードは、古代の治水思想における�「高い堤防」派(鯀)と「深い水路」派(禹)の葛藤を示す興味深いものとなっています。

中国の道路とローマの道路

中国古代の土木工事を考える際に欠かせないのは、道路建設です。中国は古代ローマと同様に、道路の整備に熱心でした。ローマが地中海を取り囲む外縁部に道路を築いたのに対し、中国では首都を中心とした放射状の道路網が整備されました。戦国時代(前 5〜3 世紀)には、軍事および商業の目的で道路建設が盛んになり、秦の首都には放射状に 5 本の王立道路が通っていました(総延長 6800km)。漢の時代になると、道路網の整備が全盛期を迎え、総延長 3 万 km(幹線道路)を超える規模となりました。国情の違いを考慮すると、3 世紀頃の中国の道路網は、ローマの 55〜75%程度の規模に達していたと言えるでしょう。

中国とローマの道路には、前述の類似性だけでなく、奇妙な平行関係が見られます。両者とも 3 世紀以降には長い凋落の道をたどりました。ただし、注目すべき点は、中世ヨーロッパにおいて道路の崩壊が交通の断絶を意味する一方で、中国では漢代以前の道路の役割が、航行可能な河川と運河によって築かれた広大な漕運システムによって取って代わられていったという点です。

大運河

中国の大運河は、南北の交通を便利にするために構築されました。中国の大半の河川が西から東に流れている国で、南北の水運路を開くことは革新的でした。大運河は国家の経済システムの基盤を支えるために整備された水路であり、戦乱の時期には軍事用の兵糧輸送を目的とした運河も生まれましたが、主な目的は租税として徴収される穀物を首都に運ぶことでした。逆に言えば、歴代の王朝の首都は、敵対勢力の位置と水運の便を考慮して選定された可能性があります。

漢代までの水路

大運河の先駆けとなる水路は、春秋時代から戦国時代にかけての時期に求められました。例えば、呉は楚や斉との戦争のために前 515 年頃に胥河、前 484 年に邗溝を開削しました。一方で粱は鴻溝(黄河と淮河を連絡)を開いています。秦もまた、全国統一を達成した後には渠をつくり、匈奴や南越に備えました。これらの水路は、漕運(恒常的な輸送システム)を意識したものではなく、主に戦争時に兵糧の補給を目的とした臨時のものでした。

漕運に利用するための運河整備は、秦の後を継いだ漢王朝がこれを発展させました。漢の首都である長安は黄河の支流である渭水に面しており、穀物の搬入には水運が重要でした。漢は大帝国としての威容を示すために各地の豪族を長安に移住させましたが、これによって穀物需要が増加し、恒常的な穀物輸送システムの構築が求められました。漢代には前 129 年には渭水をショートカットするための直渠が開削され、��前 1 年には黄河と淮河の間に 2 つの連絡路がつくられました。後漢は首都を雒陽(後の洛陽)に移し、穀物輸送の負担を減らすために努め、長安と雒陽の間にある黄河流域一の難所である三門峡を克服しました。さらに、漕運を円滑にするために陽渠を開削(48 年)し、汴渠を改修(69 年)しました。

大運河の誕生

隋の時代に始まった大運河の整備は、その後の魏晋南北朝時代において各地に存在した数多くの王朝が興亡し、国づくりに努める中で、特に華南(揚子江流域とその南)の経済力が高まった時代に重要な役割を果たしました。この時期には各地で経済的な力が高まり、北朝出身の隋が再び統一を果たした際、帝国を維持していくためには華南の経済力を統合する必要がありました。そのため、大運河の整備が進められました。

隋はまず山陽瀆を開き、淮河と揚子江を結ぶことで、華南からの穀物徴収を前提としました(587 年)。その後、煬帝の代に通済渠(黄河から淮河へ、605 年)、永済渠(黄河から天津へ、608 年)、江南河(揚子江から杭州へ、610 年)などが開削され、首都と華南の穀倉地帯が黄河、淮河、揚子江の三大河を経て結ばれました。永済渠は高句麗戦の兵糧輸送のために開かれたものでしたが、これによって中国の全土を北から南に貫通する大運河(全長 1800km)が誕生しました。後に元代になってもルートは東方に移されましたが、歴代で大運河と呼ばれ、利用され続けました。これは、諸王朝を支えた官僚たちが大運河を広大な中国各地から租税と穀物を集める動脈として見なしていたからです。

運河構造のレベル

大運河は、その名前から期待されるほど立派な水路ではなく、運河といっても自然流下式のもので、人工の川に近い性格がありました。恒久的なものではなく、堆土のために放置すればすぐに使い物にならなくなり、歴代王朝によってルートが変化している実態があります。そのため、「土木構造物の築造」というよりも、「輸送システムの創出」ととらえるほうが的確かもしれません。

大運河の中心をなす通済渠は完全流下式の水路で、黄河の水が淮河に向かって流れており、穀物を満載した船が全区間を遡行しなくてはなりませんでした。運河の両岸が浸食されるほどの水勢があったため、航行は容易ではありませんでした。山陽瀆や江南河には水量調節のために閘や堰が設けられており、これらの施設が船の難関となりました。特に、堰は水位に段差がある箇所に設けられた斜路で、水量が多いときには縄索を用いて船を引き上げる必要があり、航行が難しい状況が生じました。

隋や唐初期の時代、農民は自身の責任で租税穀物を隋の副都、洛陽まで輸送しなければなりませんでしたが、華南から洛陽までの「航行」は半年以上にわたる非常に困難なものでした。毎年 1、2 月に出発しても、揚子江から山陽瀆に入る際には水位の調整のために 1 か月以上も待たされ、3、4 月に淮河から通済渠に入るものの��、減水期のためには更に 1 か月ほど停滞せざるを得ませんでした。ようやく 6、7 月に黄河との分岐点に到達しますが、黄河の出水期のために再び 1 か月ほど減水を待たなくてはなりませんでした。

これは農民にとってだけでなく、精神的・肉体的な負担が大きかっただけでなく、長期の出張により農作業の適期を逃すなど、経済的にも大きな課題でした。そのため、漕運法の合理的な確立は政権にとって極めて重要な課題となりました。唐の玄帝の代における裴耀卿(はいようけい)の転般法(734 年)は、その最初であり、かつ中国漕運史上画期的な方法とされています。

万里の長城

ピラミッドと並び現存する土木構造物の中で最も有名な万里の長城だが、秦の時代に最初に築かれて以来、泰然として聳え続けてきたわけではない.構造物としての生命は、大運河がそうであったように短く、時の政権の対外·国内政策によって消長が激しかった。古くは春秋·戦国時代に最初の短い長城が築かれたにもかかわらず、王朝が替るごとに築造と廃棄が繰り返されてきたため、我々が目にするのは明代の長城にすぎない。それが 4500 年前の姿をそのまま見せてくれるピラミッドとの大きな違いである.

長城のルーツ

長城らしきものが最初に築かれたのは春秋時代のことで、「防御のための��土陽鄣(ていしょう)塞」(前 562 年)という言葉で表現されている.防御のための壁の築造は戦国時代に入って発達し、「長城」という言葉も生れるようになった. 秦代以降の長城が北辺の防備を第一の目的としたのに対し、この当時の部はいわゆる中国の内部につくられたものであった。これは、小国分立状態にあって守るべきは隣の国との国境であったからである。例えば、山東半島にあった斉では、東を海で、北を済水で、南を泰山で守られていたため、西側の防御のみが必要となり、「一千余里」(500km 程度)の隄鄣が築かれた·このほか、楚(400km 程度)、燕(500km 程度)、趙、魏など多くの国で小規模な長城が築かれた.

秦の始皇帝と長城

前 221 年に秦の始皇帝は中国を統一し、皇帝の号を定め、国内に 36 郡を置いて中央集権制をめざした。小国分立から統一国家への変貌は、小国間の防御壁を不要にした反面、より強大な敵である北方遊牧民族の脅威をクローズアップさせることになり、長城の建設を促すのである·

始皇帝は、将軍·蒙恬(もうてん)に命じて長城を築かせた(前 221 年).それは、趙·燕が築いた北辺の長城を連結し、西に延長しただけのもので、東、西、南の方向には何もつくられなかった.このことは長城のもつ性格をよく表わしている。すなわち、長城には敵の侵入を防ぐという機能と、長城の外への進出を規制するという機能とが兼ね備わっている.農耕に適さないばかりか好戦的な遊牧民�も居住する北辺については長城を築くことが得策であり、敵(チベット族、越人)が弱くて肥沃な可耕地が広がっている西·南辺については長城を築かない方が得策と考えられたのであろう.

このように、長城の築造は決して積極的な対外政策ではない.もし他国に侵略しようとするのであれば、築造に多大の経費を要するものをつくりはしない.秦は農業を中心とする漢民族の国家で、可耕地の多い南方への領土拡大は志向しても、農耕に適さず敵性の遊牧民族の住む北方とは事を構えたくなかった。さらに、北方の趙·燕(秦の領土となっていた)には遊牧民が混住し、より北方の遊牧民族との内応も心配された·このような情勢下にあっては、長城を築いて北方との連絡を絶ち趙·燕を強制的に同質化することが最良の方策であった.

漢の武帝と長城

漢の時代に入ると、強大な遊牧民国家を築いた匈奴は大きな脅威となり、秦代の長城はそのまま維持された。武帝の代となり国力が充実すると匈奴に対して攻勢に出る.そして、西域の諸都市と結んで匈奴に経済的な打撃を与えるため長城を西域の玉門関まで延長した(前 111 年)。しかし、匈奴が弱体化して脅威にならなくなると、補修に費用のかかる長城は放置される.

魏晋南北朝時代に入ると匈奴とチベット族が大挙して侵入するようになり、秦以来の長城は有名無実となった。そのため、北魏とその後継者である北斉は大規模な修築·新築を行い、556 年には 1500km 程度の大長城が完成した。さらに 565 年には、北方遊牧民の侵入を極度に恐れたため一部を 2 重化した.乱世を統一した隋も、北方で突厥(とっけつ)が強大になっていたので長城築造には熱心で、文帝が長城を新設したのをはじめ(585 年)、煬帝は文帝の長城を延長して北斉の長城に接続させた(607 年)·ところが、唐の時代は大帝国として北方遊牧民に対して積極的攻勢に出たため、長城の存在意義がなく、新設も修理もされなかった.

長城の復権は明代に起る·永楽帝までは異民族に対して非常に積極的だったため、長城に対して無関心であった。ところが、異民族に対して消極的になると異民族の南下が始まり、長城が必要となる.山海関嘉峪(かよく)関に至る全く新しいルートの長城が建設されたのはこの時期であり(1516 世紀)、現在見られる長城が誕生した。

長城の構造

古い時代の長城はほとんど土で築かれた.北辺は黄土地帯であり、長城にも黄土が使われた·黄土は乾燥すると非常に固くなる性質があり、これを用いて版築(突き固めた盛土)をつくると相当の耐久性が期待できる.施工は両側に板を塀のように立て、上から土を入れて杵などで突き固める方法が採られたと考えられている·現存する長城の大半は版築ではなく、外部を焼いた日干し煉瓦で覆ったものである。ただし、このような構造になったのは明代から、それも 16 世紀前半以降のことにすぎない.

長城には、一定の間隔で墩(とん)台(見張所)が置かれ、道路と交差�する地点には関がつくられた。関には駐屯兵や通行者の便のため集落ができ、さらに集落を防備するため城壁が築かれた(関城とも呼ばれた).

中国の橋

最後に、中国の橋梁について触れよう.隋の時代、李春によって設計された安済橋(610 年頃)はスパン 37m の世界最古の弓形アーチ橋(ローマの橋は半円アーチ)で、ルネサンス期(14 世紀)にイタリアで架けられた一群の大石造アーチ橋を凌駕する優れた構造体であった.

前方後円墳と都城造営

弥生時代の日本と高城

古代日本の代表的土木構造物は前方後円墳である。以下、弥生時代後期のプレ古墳時代(発生期古墳時代)から古墳時代盛期に至るまでの、社会動静と古墳の成立の関係について見ていくが、弥生時代から古墳時代にかけての日本の社会情勢は、信頼できる史料の決定的な乏しさもあって諸説錯綜し、歴史学的な立場からの把握が困難である。ここでは、近年加速的な進展をみせている発掘調査をもとに考古学的な立場から組み立てられた説に準拠して、記述を進める.

わが国で最初の、大�がかりで普遍的な土木構造物は、周濠付きの高地性集落である「高城」(たかき)である·高城は居住地の周囲に長大な周濠をめぐらした集落のことで、その成立には軍事防衛的な目的が推測され、立地条件によって山頂性高城と丘陵性高城とに分類できる.高城は弥生中期に相当する 2 世紀後半頃、本州西端から南関東に及ぶ広大な地域で出現する.同期末(2 世紀末)には各地で周濠が埋められて防衛施設としての性格を失うが、弥生時代後期(3 世紀中葉)になって畿内とその付近に限定して復活する。さらに、古墳時代前期(4 世紀前半)に再度本州各地に広がる.石野によれば、「2 世紀の争乱は関東以西を包み込んだ汎日本的な争乱『倭国大乱』に、3 世紀の争乱は畿内を中心とする政権形成にかかわる戦いに、4 世紀の抗争はヤマト政権による全国平定の足跡に」[10]対応している。

ヤマト政権と前方後円墳

墳墓の変遷

弥生時代の初期にみられる墓は集団墓であり、農耕社会において階級分離がまだ進んでいなかったことを示している。それが中期になると、各地の小部族での権力者の出現に伴って、中心的な墓がつくられるようになる(方形周溝墓).この盛土がより高くなったものが弥生時代後期の墳丘墓である.古墳時代の前方後円墳とは比べるべくもない、全長 30m に満たない小規模なものであった。

墳墓が権力を誇示するためだけの存在から、定型化した大王墓(前方後円墳)が有していたような「首長権継承儀礼の場」としての意味を担うようになるのは、恐らく纒向(まきむく)石塚古墳(墳丘長 88m、300 年前後?)以後のことであり、ヤマト政権の初代大王墓とみなされている箸(はし)墓古墳(墳丘長 276m、340 年前後?)から定着する.4 世紀後半になると、九州から東北南部までに 100m をこえる前方後円墳が政治的記念物として点在的に築造されるようになる.

古墳の地域分布

全国には大小合せて 20 万基以上 56)といわれる古墳が存在し、墳丘長 200m 以上の巨大古墳に限っても 34 基を数える(36 との説もある).高城に関する記述の中にあった「ヤマト政権の全国平定」期に相当する前期古墳をみると、その 57%が畿内型古墳で、近畿を中心として九州から東北南部にまで及んでいるが、分布には精粗がある.愛知·三重などでは畿内に近いわりに古墳数が少ないが、静岡·長野以東の南関東では多くなっている。西日本では、岡山·香川に多いほかは、畿内型と同型だが異なる類型に属する播磨型、異質な豊後型が介在している。各地域の首長がヤマト政権を権威として認識するかどうかが、前方後円墳を採用するか否かを決める決定的な要因であったと思われることから、限られた首長だけがヤマト政権と連携を保ち、多くの首長は独自の墓制を継続し、互いの連携��を強めていたものと推測される.

前方後円墳

ヤマト政権の大王墓である畿内型の前方後円墳は、首長権を継承するための儀式を前方部で行うためのものと考えられている·その最大のものは仁徳陵に比定されている全長 486m、高さ約 30m の大山(だいせん)古墳と、全体積と後円部の大きさで最大といわれる全長 425m の誉田山(こんだやま)御廟古墳(応神陵)の 2 つである·大山古墳の全長 486m は、クフ王の大ピラミッドの一辺 230m の倍以上であり、秦の始皇帝陵(高さ 43m、底辺 345m×350m の 4 角錐)に比べてもまだ大きく、世界最大の墳墓ということができよう。これらの古墳は、当初から樹木が生えていたわけではなく、完成当時は葺石(ふきいし)と呼ばれる洗掘防止用の石で全面を覆ったものが多い 60)。白く輝くー種のモニュメントとしての対外効果も期待されていたことが想像できる.

古墳の技術–版築

ピラミッドが岩盤上に石灰岩を積み上げた石造建造物であったのに対し、古墳は堆積地盤上に土を盛り上げてつくった土構造物である.高さ 30m にも及ぶ堅固な盛土を実現するには、版築(墳丘内部の突き固めた層土)に工夫が必要であった.版築は 5~10cm の厚さの土を敷き、十分に突き固め、それを層状に積み重ねることによってでき上がっている。全体に勾配がつ�けられて排水性を高めるように工夫されているばかりでなく、層間には砂や粘土を 1cm くらいの厚さで薄く敷くことも行われた·

版築の用土の主体は、周溝を掘削した土と工事現場付近の土であるが、砂質土·粘性土などが混入もしくは層土として使われ、締固めのよさ(墳丘の強度低下·不等沈下の防止)と遮水性(斜面崩壊、石室内への浸水の防止)の両者に配慮したものとなっている.その結果として現在では、1500 年以上もの経年による圧密も加わって、通常の地盤の数倍の圧縮強度に達している。

古墳の技術–周溝

古墳には周溝がつくられていることが多い·大山古墳では 2 重ないし 3 重の周溝が墳丘を取り巻いて全体の規模をいっそう巨大に見せている。この周溝は完成時につけ加えられたというよりは、築造工事に付随して最初からつくられていたと考える方が自然である。すなわち、墳丘を築くための基盤造成を行うにあたり、降雨のため掘削面に水が溜まらないよう、周辺に向かって水勾配(1:50 くらい)が設けられていたものと推定されるが、その周囲には水を集めるための側溝が必要となる。そして、工事が完成したからといって工事用の周溝を埋めるのは大変なことなので、そのまま残されたというわけである。このほか周溝には、周囲の外部環境から墳丘を隔てるという意味もあったとされ、さらに、周溝内の水は乾燥期にも墳丘に一定の水分を補給して崩壊を防ぐ役割も果していたという指摘もある·

古墳の測量技術

古墳にまつわる技術上の工夫の最後として、古墳の測量技術について触れよう.古墳の平面プランをいかにして基盤面に記すかという点については諸説あるが、ここでは大尋(おおひろ)·小尋を用いた方形区画法について説明する.

前方後円墳の第一義的な基準は埋葬主体のある後円部の直径にあることから、直径を基準長(直径を 8 等分した 1 マスを 1 区)と考える。すると定型的な前方後円墳では、前方部の前端線が 58 区に位置する.また、古墳の規模は 1 区の大きさ(尋数)で決る(1 区が 13 尋以上のものを巨大古墳と呼ぶ).大きさの単位となる大尋(160164cm)、小尋(150~154cm)は古墳時代の男女の推定平均身長とみなされる。こうした基準にのっとり、大山古墳の 8 分の 1 のプランを校庭に描こうとする実験がなされ、尋棒(長さ 1 尋の棒)、水糸、勾股弦用の細引き紐(直角を出すため 3 尋:4 尋:5 尋の比率に割り付けたもの)のみを使って、短時間のうちに地割りに成功しており(後円部は中心から放射状に張った水糸の長さを尋棒で計りながら描くことで誤差 0.5%以内を実現)、当時の測量法に対する一つの知見を与えた。

築造工事の規模

古墳の築造にどれほどの労働力を必要としたか、ひいては、何年を費やしたかという問題は、政権の強大さを推察するだけでなく、古墳の性格をも明らかにするという側面をもっている。古墳造営の労働力の計算は、古墳の総土量を定距離だけ移動させるという最も簡単な仮定による初期のもの 56)から、古墳の基盤づくり(伐開·整地)、周溝の掘削、墳丘用盛土の掘削·運搬·版築·表面処理、墳丘表面の葺石の選別·運搬から葺石積み、埴輪の製造から設置、石室の造営までのすべてを含んだ精緻なものまでいろいろと試みられており、後者の場合の総人数は 500700 万人、期間は 1417 年となっている.これらの推計は、権力の強大さを数量的に裏づけているだけでなく、建造に 10 余年を費やすということから、古墳の築造が「大王」の生前から開始されなければならなかったこと、すなわち、古墳とは墓というよりは権力の継承を高らかに宣言する場であったということを裏づけている。

都城の変遷と平城京

宮室の時代から倭京へ

わが国の古代政権にとって、最大の関心事は遷都であった.前方後円墳を首長権継承儀礼の場として築いてきたヤマト政権だが、6 世紀になると継承儀礼の場が独立し、それに伴って首長交代による宮室の更新、すなわち遷宮が重要な意味をもつようになった。当初の遷宮�の動機には宗教的(死穢)意識が込められていたと推定されるが、遷宮が形式化するにつれて世俗的·政治的な要素が卓越しはじめる.しかし、いずれにせよ造営されるのは宮室であって都城ではなかった.

初期の宮室は大王の居住する私的な居館に近いものであったと推測され、豪族の居館と大差ない規模であった。例えば、6 世紀末頃の上之宮遺跡(聖徳太子の上宮?)は東西 50m ほどの小規模なものであり、601 年に聖徳太子によって造営された斑鳩(いかるが)宮でも、200m 四方程度の規模と推定されている。その後の壬申の乱にかけても遷宮が繰り返されるが、その一つ稲淵川西遺跡(川辺行宮?)は東西 60m× 南北 170m 程度の規模であった。 7 世紀の中~後半にかけて飛鳥の周辺には多くの寺が設立され、新旧の宮、皇子や豪族の居館、その他の朝廷の施設、官人の住居が点在し、一種の都市が形成されるようになった。これらの集合体は 1 つの行政区画として認識され、倭(わ)京と呼ばれていた。こうした一定地域に広く分散した都市は、外敵の侵略を考慮しなくてよかった日本だから可能となった特異な形式といえよう。また、集合体の配置に規則性がない点は(自然発生的)、次に現れる藤原京(計画都市)とは全く性格の異なるものである.

藤原京とそのルーツ

宮室の段階を脱した大規模な都城の造営は、新益京(あらましのみやこ)といわれた 63)藤原宮(694~710 年)に始まる(藤原京の下層に同規模の��「プレ藤原京」が存在していたことが確認されつつあり、日本最古の都城が刷新されるかもしれない).藤原京は東西 4 里、南北 6 里(1 里は約 531m)の規模で、天皇と官衙(役所)を中心とした方 2 里の藤原宮を配し、その南に貴族·官人の居住区をあわせ造営するという都城の形式を採用した·居住区は「坊」と呼ばれる一辺半里(265m)の方形区画で碁盤目状に仕切られ、条坊制(東西の大路を条、南北の大路を坊と呼ぶ)に基づいた地番表示が導入された.こうした形式は、その後に造営される平城京·長岡京·平安京へと受け継がれ、わが国古代の都城の基本とされた。

日本最初の大規模都城の範となったのは、倭の五王以来強い結びつきのあった中国の都城であろう·ただし、中国の都城をそっくり再現したわけではなく、中国の都城という手本の上に、発注者である日本側の特殊事情と、施工者である百済·高句麗の技術者の都城に対するイメージとが重なってでき上ったものと解される。すなわち、遣隋使·遣唐使の目に憧れをもって焼きついた都が、百済·高句麗からのテクノクラート難民〔白村江(はくすきのえ)の戦い(663 年)による〕の手で実現したのが藤原京であった.

藤原京は南北に長い形を採用している.この形状から、手本を唐の長安(東西に長い)に求めず、南朝の都·建康(南京)などに求めることもできる。また、藤原京は長安に比べて格段に狭かったので(面積 1/10 以下)、南北の中央大通りである朱雀大路を威信上長く見せるために南北に長くしたと解釈することもできる。ただし、10 世紀頃平安京が憧れを込めて長安もしくは洛陽と比定されていたからといって、藤原京造営の手本がこれら唐の都であったと考えることは危険で、むしろ藤原京において導入された原型が平安京と発展的に変形していったと見るべきであろう 71).

平城京の計画

藤原京の次に造営されたのが平城京(710784 年)である.平城京は、藤原京をそのまま奈良盆地を南北に走る中ツ道·下ツ道に沿って北に移し、東西の幅を 2 倍(南北 1.5 倍)にしたもので、基本的パターンは不変である.都域の 2540ha は平安京の 2340ha より大きく、人口 710 万人(20 万人という説もある)というのも同程度で、わが国古代の都城の代表にふさわしい·ただし、都市としての稠密度は近世の都市に比べると格段に低く(建蔽率 15~20%)、前記の倭京とは形態こそ違え、拡散型の都市であったことには変りがない。

律令政府の中心として都城に欠かせない機構は、内裏·朝堂·官衙といった中枢部、街区の大半を占める居住地と道路、交易の中心となる東西の市と、それを円滑に機能させるための運河である.中枢部である宮は都城の北端の丘陵上に位置し、緩やかに広がる平地(標高差 10m 程度)に街区が配置された·メインストリートとなる朱雀大路の幅は両側に掘られた側溝(深さ 1.5m)の心心間が平均 74.6m あり 63)、長安の朱雀大路(幅 150~155m と推定)と比べると半分程度ではあるものの壮大な規模であった·また、大路は幅 8 丈(約 24m)、小路は幅 2 丈(約 6m)であり、これらを含めた道路の総延長は 350km にも達した。さらに、道路の両側には側溝が��掘られ、石積みの化粧も施されており、大きな溝には橋も架けられていた。

東西·南北の大路で仕切られた「坊」の大きさは方 1 里(531m)と藤原京の 2 倍とされた。坊は、さらに東西·南北各 3 本の小路によって 4 等分され、16 個の小区画(「坪、町」と呼ぶ)に細分された.平城京の街区割では大路の中心間距離を 1 里と定める方式が採られていたので(平安京では大路を除いた町の大きさを 40 丈=550m に規定)、道路の広狭によって宅地区画の面積に大小が生じたが、1 坪は 1.5ha(約 120m 四方)ほどとなり、これが宅地の大きさを測る基準とされた。もっとも 1 坪以上の敷地をもつ宅地は官位が五位以上の貴族に限られ、下級役人(1 戸の人数が 9~28 人)の場合は 1/32 坪(約 400m2)が基準値であった.

都城の造営工事

こうした大規模な造成工事は、まさに国家的な大事業であった.都城の基本設計と細目は、大匠(おおたくみ)をヘッドとするテクノクラート集団である造宮使によって行われた。手順としては、まず、都城の予定地に居住する班田農民を移住させ、生い茂る樹木が伐採される·次いで、測量によって地割りした後で、台地を削り谷や沼地を埋めるといった造成工事が行われる.

移住にあたっては、農民の抵抗がみられた.弥生時代と変らぬ斧を使っての伐採は大変な作業である·土地の造成はさらに大変で、予定地全域で 50cm ほどの土を移動させると仮定した場合、総土量は 1270 万 m3、すなわち 10t 積み大型ダンプカー 211 万台分にも相当する.中枢部にあたる平城宮の部分についてだけでも、1 日 2000 人の労働者が 2 年間作業する必要があったと推定されており、全体では日に万をこす労働者が動員されたと考えられている(諸国から強制的に集められた班田農民が使われた).

都城の測量技術

最後に都城造営における測量技術について見てみよう。朱雀大路をはじめとする南北の道路はほぼ真北を指して通っていて、その誤差は、平城京の場合で真北より 22 分 30 秒ほど西に偏っているにすぎない(1km でわずか 6.5m 程度のずれ).方角の決定にはピラミッド(星)とは違って太陽が使われた。すなわち、平地に棒を立てて午前と午後における棒の影の長さの等しい点を決め、両方の点を結んだ線を東西の方向としたのである。長い東西線は、この 2 点の先に見通しの棒を立て延長していくことで与え、一方、南北の線は東西線に直角の基線を引くことで与えている.こうした方法は、都城の造営に始まったことではなく、条里制の地割りや水路の掘削で早くから使われてきた方法である。

東北経営と多賀城

ヤマト政権と蝦夷

ヤマト政権は、先に古墳の項で述べたように、5 世紀頃全国平定に乗り出すのだが、それに伴い東北南部(宮城·福島)でも大型の前方後円墳が出現するようになる(56 世紀)。ところが、ヤマト政権の力が速やかに及んだのは仙台あたりまでで、より北方には「蝦夷」(えみし)と呼ばれる原住民族が居住していて、なかなか北進できなかった.7 世紀に入ると蝦夷との境に足(ぬたり)の柵(647 年)、磐舟(いわふね)の柵(648 年)が築かれるが、積極的な進出のためのものではなかった。律令制施行前に行われた最後の大がかりな攻勢は、阿倍比羅夫(あべのひらふ)による北方遠征で(660 年頃)、180200 隻の舟軍を率いて蝦夷を服従させ、粛慎(みしはせ)(北方の蝦夷もしくはアイヌか?)と交戦し秋田以北にも中央の支配を広げた.

670 年代に陸奥国が成立し、国造(くにのみやつこ)による地方豪族支配から、国司による中央政府支配へと移行する.7 世紀の末にかけては壬申の乱(672 年)後の不安定要因もあって律令制度の整備に重点がおかれ、蝦夷に対しては教化·懐柔策が採られた。それでも陸奥国の北限は次第に北上し、農耕民化した蝦夷も増えていった·朝廷が再び積極的な姿勢に転ずるのは平城京への遷都以後のことで、巨勢麻呂(こせのまろ)の出征(709 年)とそれに次ぐ出羽国の設置(712 年)が主なものである。これに対して蝦夷側でも攻勢に出て 720、724 年に反乱が起きたが、東北経営を代表する多賀城が造営されたのもこの時期である。

多賀城

多賀城は 720~730 年代につくられた陸奥国の国府で、小規模ながら都城の形態をとっていた·外郭は一辺約 900m の台形をなし、周囲に築地(ついじ)を巡らしていた.築地とは一種の土塀で、平城京をはじめ古代の京·宮·寺などの周囲に汎用されたものであるが、多賀城の場合は基底部の幅 2.7m、高さ 5m 前後と大規模なものとなっており、地方の政庁としての役割と軍事的な前進基地としての機能の両者を意識していたことが推察される.外郭のほぼ中央にある小高い丘の上には内城(政庁、105m×118m)が築かれていた。

多賀城は 780 年の蝦夷の反乱によって破壊され、それが引き金となって征夷大将軍·坂上田村麻呂の派遣(801 年)を生む。ところがこうした積極姿勢は、平安時代に入って地方の荘園化が進み、律令制(中央集権制)が崩壊を開始すると、次第に失われていく.膨大な量の農民使役を必要とする都城の造営は平安京で打ち止めとなり、全国からの租税の集積に威力を発揮していた七道の駅制は崩壊し、東北地方は豪族の支配する半独立国と化す。これは、まさしく古代専制社会の終焉を告げるもので、それとともに大規模な土木事業も一時影をひそめることになる.