水資源計画

水資源計画・管理の概要

水を資源とみなして管理を行う主な目的は、水利用と水災害の防止です。水利用には、飲用や材料としての水の消費だけでなく、水辺空間やそれを踏まえたアメニティの確保も含まれます。最近では、こうした水を取り巻く空間だけでなく、水の循環環境そのものや水循環と密接な関係を持つ生態系の管理も水資源管理の中で語られるようになっています。

水利用とは、自然の水循環系(水文循環)を移動する淡水を一時的に人工の循環系に取り込み、利用の後、それらを再び水文循環系に返す営みをいいます。水は石油などと異なり、使用によって消滅してしまうことはありません。自然の循環に従って繰り返し利用することができる再生可能資源です。ただし、その再生可能性は循環の速さに依存します。地下水、特に不浸透層の間に蓄えられた被圧地下水の場合、その循環速度はきわめて遅いため、過剰利用となり枯渇が懸念される事態が生じます。そのため、水利用計画の対象は、比較的循環の速い表流水(河川や湖沼に存在する水)となることが多いです。

表流水による水供給計画を考える場合、資源量は年間の最低流量によって制限されます。実際に利用可能な量は、最低流量から河川そのものの機能維持に必要とされる量を引いたものです。自然に存在する水を独占排他的に利用する権利を水利権と呼びます。水利権は水利秩序形成の歴史に依存し、国や地域によってさまざまな形態があります。わが国では長く稲作を中心�とした水利秩序が形成されてきており、近代化以前に表流水には農業用水利権が設定されていることが多いです。したがって、新たな水供給を行おうとすれば、河川の水資源量、すなわち最低流量を増加させることが不可欠になります。そのためには過剰な流量をいったん貯留し、不足時に補給するという仕組みを作らなければなりません。そのための施設がダム貯水池などの流量調節施設です。最低流量の増加分を新規開発水量と呼びます。したがって、水供給計画の基本は、需要を満足するだけの新規開発水量を生み出すため、貯留施設をどこにどれだけの規模で建設し、どの取水地点からどの需要地に配水することが、最も効率的かを知ることになります。

水供給計画を策定するためには、まず水需要量を把握しなければなりません。ダム貯水池などの施設建設には長い時間を要するため、将来の水需要を予測する必要があります。つぎに、水源となる河川において需要を満足する新規開発水量を得るための施設計画が必要です。水資源施設の配置や規模は、取水地点と需要地の関係などに左右されるため、施設計画と取水・配水計画はセットとして考えなければなりません。将来の対象となる時点の水需要を予測し、それを満足するように施設計画を策定した上で、実際の建設事業を進め、需要の増大に遅れることなく、こうした施設群の維持・管理フェーズに入っていくことが水資源管理には必要とされます。

代表的な水資源施設である貯水池は、流水を一時的に貯留し、不足時に補給することで、資源としての水量を増加させます。資源量の増分は貯水池の容量規模だけでなく、どのような放�流を行うかといった操作方式にも大きく依存します。洪水の際に流水を貯留することで下流の氾濫被害を防ぎます。貯留水を渇水時に補給することができれば、限られた容量を有効に活用することができます。そのため、貯水池の操作は水資源管理の重要なテーマであり、数理最適化を通じた放流戦略の最適化など多くの研究がなされています。既存のダム貯水池をより長く効率的に維持管理していくかといった点も、水資源管理にとって重要であり、アセットマネジメントが注目されています。一方、ダム貯水池は河川の連続性を遮断し、環境に大きな影響を与えます。ダムによる流況の調整が下流の生態環境に与える影響を把握することは、水資源環境管理の重要なポイントになってきています。

水利用をベースとしながらも、水災害を防止・軽減し、流域環境や生態系の保全にも密接に関係する水資源を適切に管理するためには、その枠組みとして総合的なアプローチが必要になります。こうした背景から、国際的には、統合水資源管理の考え方が提唱されました。統合水資源管理とは、「生命・生態系の持続性を犠牲にすることなく、公平なやり方で経済的・社会的厚生を最大化するために、水、土地、その他関連資源を調整のとれた形で開発・管理する過程」とされています。

水需要および水資源量の把握と予測

水は人の生活や産業にとって不可欠な資源であり、人が中心となる社会システムの持続的発展にとって水資源の確保は重要な課題です。海洋は地球表面の約7割の面積を占め、そこにある海水は水循環の一部ではありながら、一般に水資源とは捉えられていません。わが国は四面環海で湿潤であり、年平均降水量約1700mmは世界平均約880mmの2倍ですが、せまり山脈である列島中央に脊梁山地を抱え、降雨は比較的短時間に海に流出します。このため、梅雨期や台風期に降雨が集中するなど降水の季節変動を受け、河川の流量も変動しており、水はとよどみなく流れています。わが国は豊葦原の瑞穂の国と呼ばれ、古くからこの降水や河川流量の季節変動を生かして稲作が行われてきています。

令和4年版版「日本の水資源の現況」によると、令和元年(2019年)における取水量ベースの全国の水使用量は、合計約800億m3/年であり、生活用水と工業用水を合わせた都市用水が約252億m3/年、農業用水が約533億m3/年です。農業用水は全水使用量の3分の2を占めています。

水利用の現況

農業用水

令和元年(2019 年)の農業用水量は約 533 億㎥/年です。農業用水は、①水稲の生育等に必要な水田かんがい用水、②野菜・果樹等の生育等に必 要な畑地かんがい用水、③牛、豚、鶏等の家畜飼育等に必要な畜産用水に大別されます。

農業用水の主要部分を占める水田かんがい用水については、水稲の作付面積は減少しているものの、ほ場整備などの水田の汎用田化等に伴う減水深の増大や用排分離に伴う水の反復 利用率の低下により用水量が増大しているとともに、農地の宅地化による農地転用等があった場合でも残っているほ場へ分水するために必要な水位を確保するための水位維持用水が新たに必要となる場合もあることから、用水量は、平成17年(2005年)以降はほぼ横ばい傾向にあります。

畑地かんがい用水は、畑地かんがいの整備面積が増加している等から今後も増加するものと推測されます。

都市用水

令和元年度(2019年度)における生活用水使用量は、取水量ベースで約148.4億m3/年(前年比0.8%減)、有効水量ベースで約129.1億m3/年(前年比0.5減%)となっています。生活用水使用量は、平成10年頃(1998年頃)をピークに緩やかな減少傾向にあります。

生活用水は、水道により供給される水の大部分を占めていますが、水道は昭和30年代前半(1950年代中頃)から40年代後半(1970年代前半)にかけて急速に普及し、53年(1978年)には水道普及率が90%を超えました。なお、令和元年度末(2019年度末)の水道普及率は98.1%、給水人口は約1億2,377万人です。

生活用水は、家庭用水と都市活動用水に大別されます。家庭用水は、一般家庭の飲料水、調理、洗濯、風呂、掃除、水洗トイレ、散水などに用いる水であります。また、都市活動用水は、飲食店、デパート、ホテル等の営業用水、事業所用水、公園の噴水や公衆トイレなどに用いる公共用水などが含まれます。

生活用水使用量を給水人口で除した一人一日平均使用量(都市活動用水を含む)は、令和元年度(2019年度)において有効水量ベースで286ℓ/人・日(前年比0.4%減)となっており、近年はおおむね横ばい傾向にあります。地域別にみますと、最高が沖縄の319ℓ/人・日、最低が北九州の258ℓ/人・日となっていま。

上水道事業の月別一日平均給水量をみると、気温の高い夏期に増加し、気温の低い冬期に減少する傾向にありますが、近年、夏期と冬期の差は小さくなっています。また、給水人口規模別の上水道��の一人一日平均給水量(有効水量ベース)は、かつては給水人口規模による差が大きかったのですが、近年はその差が小さくなってきています。

平成27年(2015年)における工業用水使用量は、約448億㎥/年(前年比4.9%減)となります。ただし、公益事業(電気事業、ガス事業及び熱供給事業)において使用された水量を含みません(経済産業省「工業統計表」を基に国土交通省水資源部調べ)。

工業用水においては一度使用した水を再利用する回収利用が進んでいます。令和元年(2019年)において、河川水や地下水等から新たに取水する淡水補給量は約103億㎥/年(前年比2%減)であり、このうち、河川水が約75億㎥/年(構成比約73%)、地下水が約28億㎥/年(同約27%)となっています。なお、工業出荷額(名目値)は322.5兆円/年(前年比2.8%減)です。ここでいう工業用水には、上水道から工業用として供給された水量を含んでいます。

水需要の予測

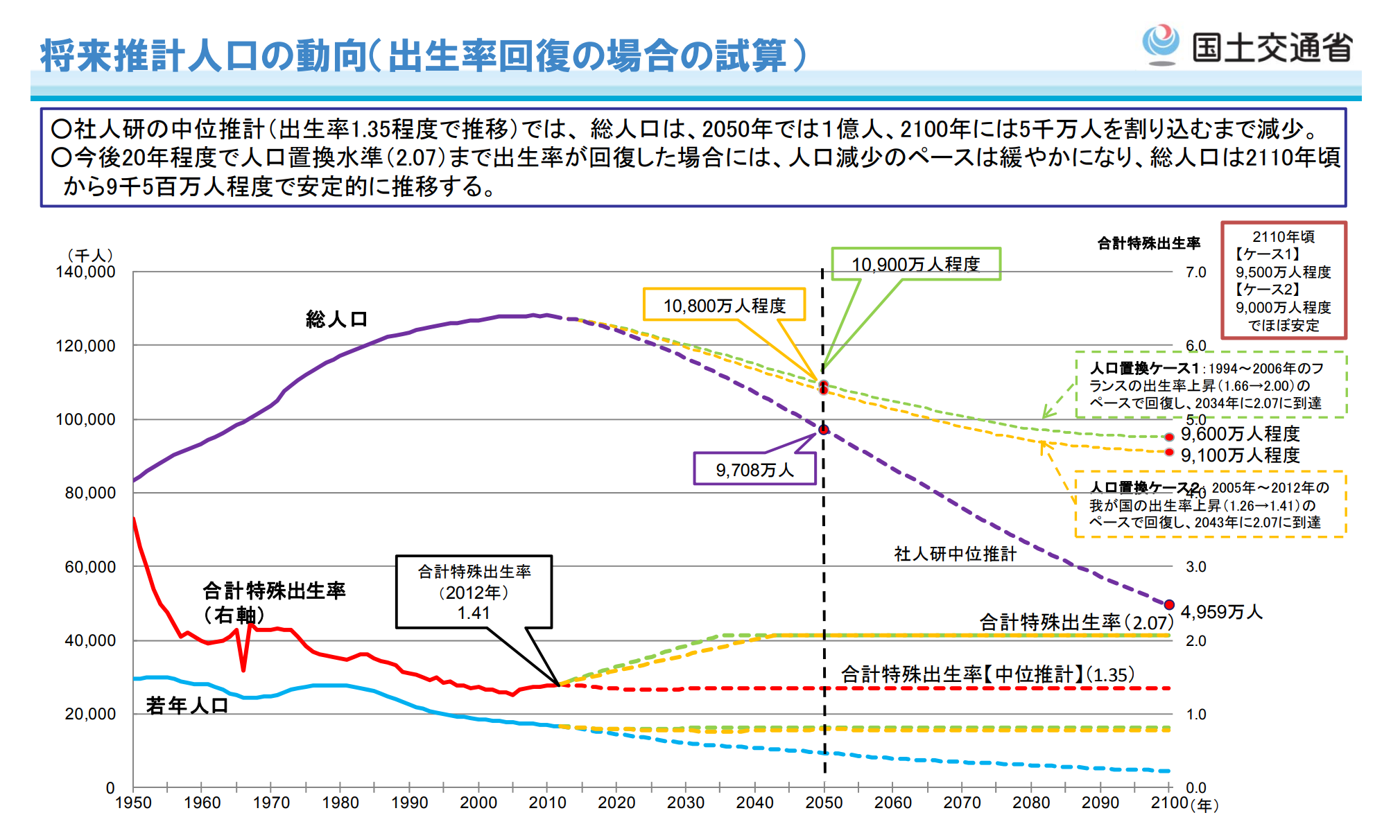

水はわれわれの生活に不可欠なものであり、水需給を見通して、水需給に関するリスクを評価し、必要に応じて水資源確保のための対策を行うことは、土木計画上、最も重要なことの一つです。よく使われる将来推計手法は、過去の資料の延長線上で推計するものですが、2014年7月に国土交通省より発表された「国土のグランドデザイン2050」では、人口フレームや新しい社会構造が提示されており、これに沿った水資源計画を考える場合には、水需要の基本フレームやモデル構築において参考にすることができます。

比較的短期の予測を行う場合、水利用の現況で述べたようにどの用途も横ばいまたは減少傾向であり、全国や広域の地域ベースでは増えそうにありません。しかしながら、流域で見る場合、上流の中山間地域の人口減のうち社会減は下流域などの都市域への移動の場合があり、水資源の反復利用でなくなることや、もともと中山間地域が給水区域外のため需要として計上されていなかったものが下流の需要として現れるなどの理由で、都市での生活用水需要を増大させる、またはさせてきた可能性があります。

また都市用水は年間を通じて変動は少ないですが、水田かんがい用水や畑地かんがい用水は作物の種類により、需要量が時間的に変化します。ここではおもに年間の水利用について述べましたが、河川流域での水資源開発の観点から水需要を考えるには、季節変動等を把握しておく必要があります。一般的に、年間を通して新規取水に対する余裕がある河川は少なく、不足している期間においてなんらかの水資源開発を必要とすることが多いです。しかし、水資源開発施設の整備には長期間が必要なので、遠い将来には需要が減る方向にあるにもかかわらず、短期的には水資源が不足するという非常に悩ましい状況にあり、短期〜中長期の水需給を十分検討しておくことが重要です。

農業用水

かんがい用水の基本要素はかんがい面積と作物からの蒸発散量ですので、計画年次における計画かんがい区域および作物などの利用方法を想定する必要があります。水田では湛水により下方への浸透が起こります。この浸透量と蒸発散量の和を日当たりの水深で表したものが減水深です。水田用水量は、減水深から求められる水田の必要水量から降雨の恩恵を差し引いた用水量に、送水、配水の際のロスを勘案して推定します。なお、降雨の恩恵である有効雨量は、5mm以上の降雨の8割とされ、上限は64mmです。

都市用水

一般に都市用水の需要の基礎となるのは、人口と使用水量です。人口は、コーホート要因法や時系列傾向分析法を用いて推定されます。前者は、階級別人口ごとに設定した生存率、純移動率、出生率、出生性比を適用して将来年齢層別人口を推計する方法であり、対象地域外との人口移動が少ない場合や、将来の人口移動の把握が容易な地域では高い精度で推計が行えます。後者は、実績人口に時間のみを変数とする時系列傾向曲線を当てはめて将来人口を予測する方法です。

将来の使用水量は原則として用途別に推計します。おもな推計手法としては、前述の①時系列傾向分析による推計、②重回帰分析による推計、③要因別分析による推計、④使用目的別分析による推計、⑤その他の推計があり、適用に当たっては、いくつかの手法を比較検討し、より適したものを選定することが重要です。

生活用水のうち家庭用水の大部分は、トイレ、風呂、炊事、洗濯に用いられています。世帯構成人員の変化、生活スタイルの変化、水使用機器の導入、節水機器の開発・導入など、増加要因と減少要因が錯綜しており、複数の手法による十分な検討が必要です。都市活動用水は、飲食店、デパート、ホテル等の営業用水、事業所用水、公園の噴水や公衆トイレなどに用いる公共用水などが含まれ、それぞれの水使用形態が多様であり、説明できるほど簡単ではありません。複数の手法から適切な方法を選択・組み合わせて推計します。観光都市では観光客の動向も考慮する必要があります。

工業用水の淡水補給量は業種ごとに原単位が異なるので、業種ごとに分析する必要があります。新たに大口取水の産業が予定される場合には、個別にヒアリングするなどして需要を予測します。既存の工業用水淡水補給量は、いずれの業種も減少または横ばいです。

水資源量の把握と予測

水需要に対して水供給が不足する場合には水資源開発が必要になります。長期間安定的な需要を満たすには、河川における開発が効率的ですので、河川における水資源開発可能量に焦点を当てます。なお、河川の流水は私権の目的となることができませんので、使用目的には公益性が求められます。一般に、河川にはすでに水利権が設定されている場合がほとんどでありますので、新たに水利権を得ようとする場合、既得水利権の取水に影響がないようにしなければなりません。

河川管理者は、河川整備基本方針および、それに沿った河川整備計画に基づいて河川を総合的に管理しており、おおむね10年に一度生起する規模の渇水においても正常流量が基準点で満足されるよう努めています。正常流量とは、流水の正常な機能を維持していくために最小限必要な維持流量と基準点より下流の既得水利権流量の和であります。したがって、新規利水を可能にするには、新規利水の流量が基準点で安定的に確保できるよう補給する必要があります。なお、渇水の規模は年間の最小流量ではなく、確保すべき流量を基準点で確保するために必要な補給施設の容量で順位付けします。

10年しか記録がない場合の最も厳しい渇水と、30年間の3番目の渇水では前者の方が10年確率の値のばらつきが大きくなりますので、なるべく長期の記録から10年に一度発生する規模を求める方が望ましいです。至近10年で超大渇水を経験している場合には、今後記録が蓄積されてもしばらく最大渇水であり続ける可能性が大きく、このための利水補給の容量は非常に大きくなります。逆に、10年間で最大の渇水が2番目や3番目とあまり変わらない場合は、補給容量は比較的小さくなりますが、記録が蓄積された場合に計画は比較的頻度が高い渇水となり、計画を超える渇水に遭遇する可能性が大きいです。長期の記録があると、平均的に10年に一度の事象は内挿で求めることができ、実際に生起した事象として客観的に説明しやすく、水利権実務で用いられてきています。

将来の水資源量の評価を気候変動予測情報の降雨資料を用いて検討する場合などでは、最小値の極値分布を適用して水資源量の利水安全度の推定、所定の利水安全度における水資源開発量の推定ができます。洪水の場合は数十年の記録から外挿により100〜200年に一度規模の極端現象を想定しています。これは、起きたときの被害や社会的影響が��非常に大きいので費用便益分析を行い総合的に対策を検討しています。これに比べ、渇水の場合には、従来、節水など互助の精神で関係者が助け合うことにより渇水を乗り切ることができています。

長期の降水量の変動特性を見てみると、年降水量は減少気味、年最大日降水量は増加気味の傾向があります。

水利権許可時の利水安全度10分の1は過去の資料で評価されたもので、将来にわたって保証されているわけではありません。気候変動により極端な降雨が増えると懸念されており、水資源開発施設の貯留能力以上の部分は海に流れてしまい、資源として活用することができません。水資源開発は年間の収支に相当する容量を確保するわけではありませんので、豪雨と長期の無降雨の組合せにより年降水量が減少するよりさらに厳しい状況になります。

ここまで、量を中心に述べてきましたが、水資源は本来、質と量を兼ね備えるべきです。水質が基準を満足しなければそれをそのまま使うことはできません。また、東日本大震災ではピーク時に230万戸の断水被害が生じています。ユーザーまでつながる水資源でなければ意味がありません。供給システムを含めて水資源の安全性や安定性も併せて考える必要があります。

水資源システムの設計と安全度評価

水資源システムとは、人間が自然の水循環系から水の一部を人工の循��環系に取り込み、利用に供した後、再び自然の循環系に返すための施設群とその操作方式、およびそれらを規定する社会制度を含む体系です。狭義には、前節で述べた水資源施設と取水、配水施設の組合せをいいます。

水利用施設群の計画

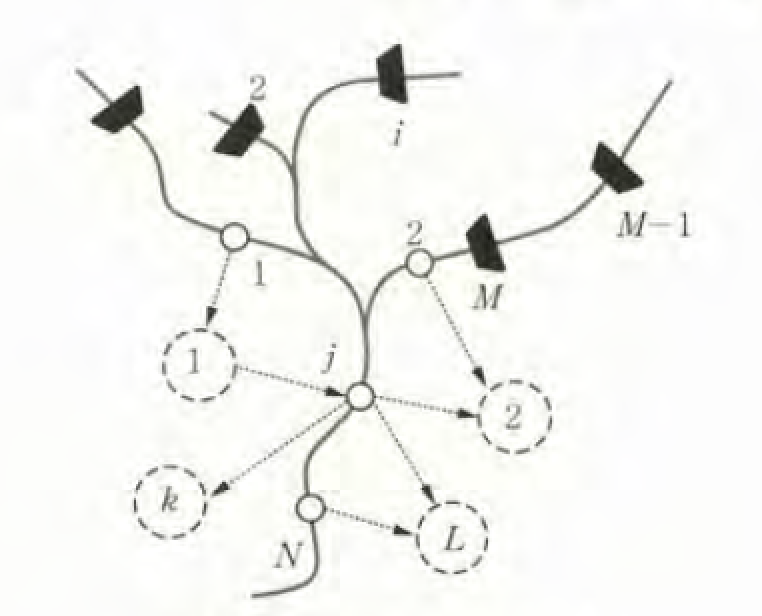

狭義の水利用システムは、一般に下図-3のような構成で捉えることができます。

図-3:大規模水資源システム

対象地域には水源となる河川があり、ダム貯水池建設の候補地が箇所、取水施設の候補地が箇所、需要地が箇所存在します。このとき、建設すべき貯水池、取水施設の場所および規模を建設費用が最小となるように決定するという問題です。貯水池によって得られる新規開発水量はその規模と上流に存在する貯水池の規模によって決まると考えられます。つまり

であり、は貯水池の上流に存在する貯水池番号の集合です。

候補となる貯水池や取水施設には建設しないか、建設する場合、選択し得る規模の範囲が存在するため

と書けます。

ただしは取水施設の規模(取水量)、は、それぞれ貯水池、取水施設の建設可能な規模の下限および上限を表します。

取水施設のある地点の新規開発水量(取水可能な流量)は

で与えられます。ここで、は取水地点より上流に位置するそれぞれ貯水池と取水施設の集合です。

地点における流量は、その地点における取水量を、環境流量をとすると

を満足しなければなりません。

さらに、取水地点から需要地域への配水に関しては

を満たす必要があります。

ここで、は取水地点から需要地に送られる水量であり、は需要地の水需要量です。

ダム貯水池と取水施設、配水施設(パイプライン)の建設コストは、これら施設を建設しない場合は0で、建設する場合には規模の関数として与えられます。

このとき、建設費を最小にする貯水池、取水施設および排水施設の規模を求めることは、

が目的となります。

以上のように、一般的な水資源システムの計画問題は、式(4.1)から式(4.10)を制約条件とし、式(4.11)を目的関数とする最適化問題として定式化することができます。

しかしながら、解を求めるためのアプローチは、対象となるシステムの特性や計画者の方針によってさまざまなものがあり得ます。特に、得られた解の最適性を厳密に求めるのか、システムの挙動の現実性をより厳密に求めるのかによって、アプローチの方法が大きく異なってきます。

解を求める過程の厳密性を追求するためには、上記の問題を数理最適化手法の適用可能な形に変換し、そのアルゴリズムに従って解を探索する必要があります。例えば、式(4.1)で与えられる貯水池容量と新規開発水量の関係や、式(4.8)から式(4.10)のコスト関数を線形式で表現できれば、線形計画法の適用を視野に入れることができます。実際には、決定変数となる施設の規模が、建設しない場合には0、建設する場合にはある範囲内の値をとるという不連続性を有するため、こうしたアプローチでは混合整数計画法の適用が有力です。

一方、計画問題を最適化手法に合致するように定式化していくことは、対象の挙動プロセスを単純化して表現することになります。水利用の信頼性は、自然の水循環機構やその不確実性に大きく影響されるため、水循環現象の過度な単純化は現実と乖離した解をもたらしてしまうことにも注意を払わなければなりません。例えば、式(4.1)のは建設する貯水池の規模とそれによって生み出される新規開発水量の関係を表していますが、現実には、その関係は河川の流況によって異なってくるため、解析的な関数で与えることは困難です。単一のダム貯水池による水資源開発を考える場合には、ダム計画地点の流量と基準地点(取水地点)との流量の観測値を基に補給計算を行い、必要な貯水池容量を求めるマスカーブという方法が用いられます。

しかし、対象が複数貯水池・複数取水点から成るような大規模水資源システムの場合には、むしろ全体の挙動をシミュレーションによって把握する必要があります。こうした場合、流出解析やダムの操作、取水と配水を含んだ対象システム中の水の動きを追跡する必要が生じてきます。この場合は、決定変数群の一つの代替案について、計算負荷の高いシミュレーションによって評価を行う必要があるため、解空間の微分可能性などの性質を仮定する最適化手法は適用し難いです。こうした求解の困難さに対しては、まず簡略化したシステム記述によって代替案を絞り込み、その後詳細なシミュレーションを行いながら絞り込まれた代替案近傍を探索するという、段階的なアプローチが考えられます。

最近では、上記のような水量確保に関する問題設定にとどまらず、流水の貯留や取水による水質環境に対する影響も計画の評価に含めて考える必要�性も高まっている。こうした場合、シミュレーションモデルはさらに複雑化することになる。計算負荷の高まりに対応する方法として、システムの挙動を水文・水理学的に計算する代わりに、メタモデル(metamodel)と呼ばれる近似モデルを用いる方法もある。メタモデルとしてニューラルネットワーク(artificial neural network)を用いて流量と塩素減衰を表現し、遺伝的アルゴリズム(genetic algorithm)によって水配分システムを最適化する試みなどが報告されている。さらに、水資源システムの性能を、需要量を満足するだけの水供給の問題としてだけではなく、水供給と気象条件から得られる作物収量を通じて評価し、農業生産計画の策定につなげようとする試みもある。

水資源システムの安全度評価

水資源システムは、自然の水循環の過程から一部の水を人工の循環系に移動し利用するシステムであるため、自然の水循環の持つ変動による影響を受けます。したがって、計画されたシステムが水需要量などの必要要件をいつも満足できるわけではなく、河川の流況が著しく小さい場合には、供給可能量が需要量を下回ることもあり得ます。したがって、システムの信頼性は確率的に評価されることになります。わが国の水資源計画では、再現期間10年に相当する低流況の時に式(4.5)で示される需給関係を満足することが基準とされています。この利水システムの対象外力規模は利水安全度と呼ばれます。

利水安全度を超える低流況が発生し、水供給に一時的に欠損が生じた状態が渇水です。渇水は長期にわたることが多く、不足水量だけでなく、その期間も被害を大きく左右します。したがって、水資源システムの安全性を正確に評価するためには、計画基準となる利水安全度だけではなく、さまざまな指標を用いることが必要となります。一方で、渇水被害は洪水被害とは異なり、金銭評価が難しいともいわれています。これは、特に生活用水などの場合、例えば時間給水などに対応して家庭で水の貯留をしたり、入浴を控えたりといった対応行動を価格評価することが難しいなど、その被害形態に起因する性質です。そこで、渇水の強度と継続時間の両方からその影響を指標化することを目的として、不足%・dayと呼ばれる指標が用いられます。

ただしはそれぞれ第日の取水量、需要量であり、は評価対象とする期間(日数)です。また、不足量の割合の方が継続時間よりも社会的影響が大きいともいわれ、そのことを加味した指標もあり、渇水被害関数と呼ばれます。

ところで、水資源システムを時間とともに状態が変化するダイナミックなシステムと捉える場合、時々刻々の安全度指標として信頼度、回復度、深刻度が用いられます。信頼度は、時刻にシステムが必要な基準を満足している確率をいい、時刻のシステム状態(例えば取水量)がで表されるとき

で与えられます。

ただし、はシステムの状態に対する基準(取水量に対しては需要量)、はの確率密度関数です。

深刻度は、その時刻にシステムに異常が生じた場合の損害の期待値であり、次式のように与えられます。

回復度は、時刻にシステムが異常であったとき、次時刻に状態が正常になる条件付き確率であり

と定義されます。

こうした指標を用いれば利水システムの時々刻々の状態を把握しながらリスク評価やデザインを行うことができます。指標の算定に際しては、確率特性に従って模擬発生させた多数の流量時系列に対して利水計算を行うモンテカルロシミュレーションのほか、最上流部の流量の確率分布を求め、その分布が貯水池の操作などによって変換されていく様子を遷移確率行列の形で表現する方法も提案されています。また、ダム貯水池からの利水補給に際して残留域からの流出量を考慮するか否かが、安全度評価に及ぼす影響についての議論もあります。

水資源システムに関するリスク分析には、上記のような利水システムの挙動に基づく評価のほか、降水量や河川流量の時系列特性に着目する方法もあり、その代表的なものとして渇水持続曲線が挙げられます。渇水持続曲線は水文時系列の移動平均の年最小値を、再現期間と平均期間長とに対応付けたものであり、日単位の水文時系列データが年間存在する場合、非超過確率に対応する渇水持続曲線は

で与えられます。

ただし、は移動平均を考える期間長であり、は各年の日移動平均の最小値を探すための起点です。渇水持続曲線は統計的に貯水池の確保水量を求めることに適しており、渇水調整の意思決定や貯水池の操作に用いられます。

ダム貯水池システムの計画と管理

ダム貯水池は主要な水資源施設であり、その寿命の長期化や高度な運用によるいっそう高い安全度の実現、流域環境に与える影響の緩和など、今後の水資源計画・管理においても主要なテーマとなります。

多目的ダムの容量およびコスト配分

多目的ダム貯水池とは、洪水調節や水道、農業用水、発電など目的を異にする事業主体が共同施設として一つのダムを建設するものです。したがって、貯水容量は計画に従って各用途に配分されることになりますが、1年を洪水の発生が想定される時期(洪水期)と、非洪水期に分けて容量配分を設定することが多いです。図-4に治水と利水の二つの目的を持つ多目的ダム貯水池の容量配分の例を示します。供用期間中に堆砂によって失われると想定される堆砂容量(capacity for sedimentation)を除いた部分が有効貯水量(effective capacity)です。堆砂容量の上限が最低水位であり、その上に洪水期制限水位(normal water level for flood season)と常時満水位(normal water level)が設定されます。洪水期には、洪水期制限水位とサーチャージ水位(surcharge level)との間の容量を用いて洪水調節を行うことになります。一方、利水補給に使える容量は、洪水期には最低水位と洪水期制限水位の間にありますが、非洪水期には最低水位と常時満水位の間に拡大します。なお、洪水期制限水位の下に予備放流水位を設けて、洪水が予想される場合に事前に水位を低下させ、より多くの容量を洪水調節に供するダムもあります。

図-4:多目的ダム貯水池の容量配分

洪水期制限水位を暦日によって設定するのではなく、洪水が予想される場合に事前に水位を低下させるように運用できれば、洪水期により多くの利水容量を確保することができますが、洪水の予測にはまだ課題も多く、その方法は、次項で見るようにいまだ研究途上です。

複数の事業主体が関わるダム貯水池の建設にかかる費用を各主体がどのように負担すべきかという問題はきわめて重要です。わが国の実際の多目的ダム事業においては、電源開発促進法や特定多目的ダム法などで費用配分方法が規定されており、分離費用身替り妥当支出法が用いられています。いま、一つの多目的ダム事業に件の主体が関わるとき、主体の分離費用は、総事業費から主体のみがその事業に参加しなかった場合の総費用の差として求められます。事業参加に当たって主体はまずを負担しなければなりません。通常、総事業費は各主体の分離費用の合計より大きく、次式で表される残余共同事業費(非分離費用)が発生します。

そして、に対する主体の負担割合は

に応じて決定されます。ここで、は主体の妥当投資額、は身替り建設費です。妥当投資額は多目的ダム事業に参加した際に、その供用期間中に得られる純便益を現在価値化したもの、身替り建設費は主体が単独でダム事業を行った際に必要となるコストを表しています。この考え方は、多目的ダム事業への参加者が、まず自らの目的にもっぱらかかる経費(分離費用)を負担し、共通部分に係る経費は、分離費用だけでは各主体がまだ負担していないと考えられるコストの割合に応じて決定しようとするものです。

貯水池システムの操作

一般に、治水面や利水面における貯水池システムの効果は、貯水池システムをいかに運用操作するかによって大きく左右されます。それゆえ計画段階または運用段階において、貯水池システムの操作の合理化を図ることは、水資源管理あるいは河川管理上、非常に重要です。こうした理由から、貯水池システムの操作の設計に当たっては、システムズアナリシスや各種最適化理論など、さまざまな計画理論の援用が検討されてきています。

概要

一般に貯水池システムは、参画する事業者の目的にかなうように河川等の流況を制御することを目的として建設・運用されます。その目的は、治水、新規都市用水や灌漑用水の確保、水力発電、正常な河川環境の維持のための用水の確保など、さまざまです。しかし、原則として、貯水池システムの役割は、本来大きく変動し得る自然の河川流況を可能な限り平滑化することであると考えて差し支えありません。例えば、治水目的の運用にあっては、出水時に上流河川から貯水池に流入する水量を貯水池にできる限り貯め込み、下流河川へ放流する水量を�いかに抑えるかが重要となります。一方、利水目的の運用にあっては、少雨が続くなどして河川の流況が低下し、下流における水需要を満たすほどの自然流況が望めない場合に、それまでの期間に貯水池に貯めた水量を活用しながら、できる限り下流の水需要を満たすよう、流入量に上乗せして放流することが求められます。こうした河川流況の平滑化を、限られた貯水容量を用いて可能な限り効果的に達成することが、貯水池システムに課せられた本質的な役割です。

一方で、貯水池システムが制御の対象とするのは河川流量であり、その源となるのは降水です。気象システムは非常に非線形性の強い複雑なシステムであり、その一部を構成する降水もまた、大きな変動を伴う自然現象です。ゆえに、どの程度の降水がどの時点で発生するかをあらかじめ確定的に知ることは困難です。そのため、貯水池システムの計画・運用時においても、特に将来の降水や河川流量についてあらかじめ知ることは困難であり、こうしたいわばシステムの入力が持つ不確実性への対処が必要となることが、貯水池システムの操作における大きな特徴です。

以上のように、不確実な入力を考えながら、目的に沿う形で河川流量を制御するために貯水池システムは操作されるわけですが、その操作方式は大きく二つに分けることができます。すなわち、計画操作と実時間操作です。いずれの操作でも、さまざまな制約や不確実性の下で最適な操作戦略を導出することを目的として、数理計画法などの各種計画理論が活用されています。以下では、計画操作と実時間操作に分けた上で、貯水池システムの最適操作理��論について述べます。

貯水池システムの計画操作

過去の流況などを参考に、それらが生起した場合における貯水池の最適な操作方式をあらかじめ定めておき、実時間ではその操作方式に従って貯水池の操作を行う方法を、計画操作と呼びます。計画操作では、過去に実際に生起した流量系列やその確率的構造を抽出したものを入力として考えながら、原則として入力を既知として最適な操作を決定します。

このうち、最も単純な操作方式としては、固定ルール方式があります。これは、過去の実測データや水文統計解析結果を考慮しながら計画対象とする流況系列を決め、この流況系列に対して最も効果的に貯水池を操作できるよう、操作戦略を設計するものです。貯水池の運用時に実際に生起する流量系列は過去の流量系列とは異なるため、ここで得られた操作戦略に基づいて貯水池の操作を行っても必ずしも最適な操作とはなりませんが、操作方法が一つに定まり理解しやすく、操作規則として明文化しやすいことなどから、現行の貯水池管理において広く採用されています。例えば、治水操作においては、自然調整方式、一定量放流方式、一定率・一定量放流方式などがあり、実際の貯水池管理において広く採用されています。一方、利水操作においては、過去の流況から逆マスカーブ法などを用いて季節別に必要とされる確保容量曲線を求めておき、これを確保することを目安と��して貯水池を運用することなどが行われます。また、多目的ダムにおいては、一般に治水や利水、発電といった目的別に貯水容量が管理されることが多いですが、過去の統計から季節的に出水が多いと考えられる期間について、出水に備えるため利水・発電容量を小さくし治水容量を大きく取るために貯水位に上限を設ける制限水位方式も、河川流量の季節変動に対応する方策としてよく採用されており、広義では計画操作に含まれます。

一方、過去に生起した流況系列やその確率構造などを考慮し、これらを既知の入力と考えた上で、数理計画法を用いて貯水池システムの操作の最適化を図る方法も採られます。

貯水池システムの実時間操作

あらゆる場面において計画どおりに貯水池システムの操作ができればよいのですが、過去とまったく同じ流況が再現することはなく、流況によってはあらかじめ想定した計画操作では対応できない場合があります。そこで、貯水池の実時間操作が必要となります。実時間操作では、時々刻々と得られる降水や貯水池流入量、河川流量といった気象・水文変量の観測値や予測値を考慮しながら、実時間で貯水池システムの操作が決定されます。貯水池システムの実時間操作は、大きく型紙方式と適応制御方式に分けることができます。

型紙方式では、過去の流況系列などを基にして、代表的な複数の流量系列(シナリオ)に対して、あら�かじめ最適な操作戦略(型紙と呼ばれる)を、最適化理論などを用いてそれぞれ求めておき、実時間では観測あるいは予測される流量系列が最も近いと思われるシナリオに対応する操作を実施する方法です。型紙となるシナリオをどの程度用意しておく必要があるのかや、どの型紙に近いのかを判断するための推論手法や、型紙間での操作の移行方法などに課題があるものの、操作戦略の理解しやすさという点で利点があり、さまざまな方法論が提案されています。

一方、適応制御方式では、時々刻々と得られる降水量や河川流量の観測値や予測値に基づいて、貯水池の操作量を逐次決定します。操作量の決定のために各種最適化理論が用いられますが、貯水池への流入量や河川流量に将来の予測値を考えるため、未知の入力を取り扱うことになります。そのため、入力の不確実性をどのように考慮するかが重要な課題となります。また、実時間で最適な操作を決定する必要があるため、最適化計算にかかる計算時間をいかに減らすかが大きな課題となっています。他方で、今後も計算機の性能が向上していくと予想されることから、実時間での操作最適化の有用性がこれから大きくなっていくものと思われます。

貯水池システムの最適操作理論

貯水池システムの操作最適化に用いられる最適化理論は、線形計画法、非線形計画法、ネットワークフロー最適化モデル、動的計画法、発見的プログラミング、目標計画法などに分類することができます。計画操作を中心に、比較的単純な問題に対しては、線形計画法や局所線形問題を考えた非線形計画法などが適用されることもあります。しかし、貯水池システムが持つ動的な性質から、特に時間方向の操作水量の分配に関する最適化手法には動的計画法を用いる場合が多くなっています。

以下では、動的計画法を用いた貯水池システムのおもな最適操作理論について記します。

動的計画法による貯水池操作の最適化

治水や利水といった貯水池システムの運用目的の違いによって、最大化問題となるか最小化問題となるかの差異はありますが、一般的な決定論的動的計画法における貯水池操作の最適化問題を定式化すると、つぎのようになります。

まず、目的関数については、いま単一の貯水池を考え、ある期間における洪水被害や渇水被害などの最小化問題を考えると、次式のようになります。

ここで、は第期における操作の評価値である。一般に貯水池の操作は、下流の流況評価地点における�河川流量を基準に行われることが多い。この場合、はの関数と考えることができ、式(4.19)は次式のように読み替えられる。

発電操作などのように、貯水位も評価の対象として重要である場合は、さらに各期の貯水位や貯水量を評価変数に加えるとよいです。また、制約条件は、貯水池の物理的制約または操作規則と連続式からつぎのとおりとなります。

ここで、は第期期首における貯水量、はそれぞれ第期における放流量および流入量、はそれぞれ物理的制約または規則によって定められる最小貯水量と最大貯水量、はそれぞれ物理的制約または規則によって定められる最小放流量と最大放流量、は蒸発や地下への浸透などにより失われる損失水量である。なお、流況評価地点とダム地点との間の残流域流出を考える場合は、であり、流況評価地点がダム直下にある場合など、残流域流出を考える必要がない場合はとなる。

一方、関数漸化式は、一般に状態量に各期の貯水量を考えて、次式のように定義される。

ここで、は第期から第期までの最適放流時の評価値の積算値です。動的計画法における貯水池システムの最適化問題は、既出の制約条件の下で、を第期から第1期へと後退しながら順に求めることで解くことができます。すべての期間に対するが算出された後、初期貯水量と式(4.24)を用いながら、以下の式をから逐次的に用いることによって、各期の最適放流量(最適操作量)が一意に決定されます。

計画操作の場合には、流入量や残流域流出量は既知であり、過去の実測値などが用いられます。一方、実時間操作の場合には、将来の流入量や残流域流出量は未知であり、やには実測値の代わりに予測値を用いることになります。

確率的動的計画法

以上は、入力である流量系列を確定的に取り扱った場合における最適化手順でしたが、実際には最適化計算で考えた流量系列がそのまま再現する可能性は小さいです。そのため、単一の流量系列を考えるのではなく、過去の観測データや予測値などから推定した流量の確率的構造を考慮しながら貯水池操作の最適化を行いたい場合があります。このとき、確率動的計画法がよく用いられます。

確率動的計画法では、関数漸化式は一般に次式のように記述されます。

第期における貯水池への流入量がとなる確率を、ダム貯水池から評価地点までの残流域流出量がとなる確率をとすると、目的関数および関数漸化式はそれぞれ以下のようになります。

さらに、連続する期の流量の持続性や時系列性を考慮するためには、マルコフ連鎖を用いた確率動的計画法�が用いられます。この場合、貯水量だけでなく流入量も状態変数として考え、第期において流入量がであり、第期において流入量がである遷移確率と、同様にして定義される流出量に関する遷移確率を用いて、関数漸化式はつぎのように記述されます。

この流量の生起確率や遷移確率については、過去の流量データから推定することが多いですが、実時間操作にあっては、流量についての確率予測情報から算出したものを代わりに用いる場合もあります。

また、連続する期の流量の時系列性を陽に考慮したい場合には、状態変数に関する遷移確率を用いる代わりに複数の流況時系列を用いるサンプリング確率動的計画法(SSDP)を考える方法があります。SSDPによる貯水池操作の最適化計算では、まず各予測流況系列が実際に発生した場合に見込まれる評価値がそれぞれ算定され、続いてそれらの評価値の期待値を用いて放流の最適化計算が行われます。

ここで、は流況系列のシナリオ、は流況系列に引き続いて生じる流況系列シナリオです。つぎに、対象期以降にこれらの時系列が実現する確率を基に、評価値の期待値を求め、それらの時系列間の評価期待値を最小とするような放流量を最適放流量とします。計画操��作においては、これらの流況シナリオとして過去に実際に生起した流況系列を考えることができます。一方、実時間操作においては、初期値の異なる複数の予測時系列が提供されるアンサンブル予測技術の進展に伴い、アンサンブル水文予測情報によって提供される将来の複数の流況予測系列を流況シナリオとして考える方法も提案されており、今後さらにSSDPの適用事例が増えるものと考えられます。

不確実性への対応

貯水池システムの操作最適化問題に内在する不確実性に対応するため、上述の確率動的計画法やSSDPのほかにも、さまざまなアプローチが検討されています。例えば、確率的な制約条件を取り扱った確率制約モデルや、確率理論に加えてファジィ理論を導入することで水文量の確率的性質や遷移確率の不確実性を考慮したFSDP、意思決定基準の持つ曖昧性を考慮したファジィ動的計画法の適用やType-2ファジィ理論の導入などが試みられています。

貯水池群への拡張

複数の貯水池群から成る貯水池システムの最適操作問題は、基本的には単一の貯水池システムの最適操作問題をそのまま拡張して考えることができますが、特に動的計画法を用いた最適化手法においては、貯水池の数が増えると計算負荷が著しく増大するため、なんらかの工夫が必要となります。例えば、ダム貯水池群の全体システムを、ダム貯水池の配置(直列、並列など)や評価地点との位置関係によって部分システムに分解し、各部分システムの内部で最適化を行い、つぎにその結果を用いて全体システムの最適化を行うことで計算量を減少させる方法が提案されています。また、動的計画法の適用に当たっては、近似解法であるIDPやDDDPを用いて計算量の軽減を図ったり、ファジィ計画法を導入して状態のレベル数の削減により計算負荷を図ることも行われています。また、近年は、必ずしも最適解への収束が約束されているわけではないものの、最適解近傍への合理的な時間での収束が期待される探索的最適化手法が用いられることもあり、貯水池システムの操作最適化への遺伝的アルゴリズムなどの導入も検討されています。

評価関数と多目的最適化

貯水池システムの操作目的に対応して、操作最適化に関するさまざまな評価関数が用いられてきています。例えば、治水については、流況評価地点における最大流量や許容流量との比、水供給を伴う利水目的については、流況評価地点における水需要に対する不足水量の関数、発電目的については総発電量や期待発電量などが用いられています。一方、二つ以上の操作目的を評価する場合は、複数の目的の評価関数をなんらかの方法で軽重を付けて結合した総合評価関数を決め、これを最大化または最小化する�スカラー最適化と呼ばれる方法が採られます。反対に、個々の目的についての評価関数を結合することなく、複数目的を同時に達成するような解を求めようとするアプローチもあり、代表的な計算方法に目標計画法などがあります。

貯水池システムのアセットマネジメント

概説

ダムは、数ある社会基盤施設の中でも最も長期間の供用が期待される施設の一つです。その理由として、ダム堤体として本来十分な耐久性を有していることに加えて、ダム建設に要する準備期間の長さ、水没に伴う地域社会への影響およびさまざまな自然環境への影響を考慮すれば、使い捨てにせずに、適切な維持管理を行って長寿命化を図る必要があります。

近年、ダム点検整備基準に基づく日常管理における巡視・点検、維持修繕等に加え、より効果的・効率的に維持管理を行うため、ダムの長寿命化計画を定め、計画的に維持管理を行うことが進められています。特に、ダム管理者が専門家の意見を聴いて長期的観点から実施するダム総合点検(30年以上経過ダム)が制度化されました。また、貯水池の維持管理については、ダムのフォローアップ制度(5年ごと)が実施されています。

ダムのアセットマネジメントについては、耐用年数の短い機械設備等について適用が試みられ、また、水力ダムの劣化診断や、ダムの維持管理費の実態調査が実施されています。通常の維持管理費は、「操作・制御設備関係」が20%強、「放流・取水設備関係」、「営繕その他管理用諸設備関係」および「貯水池対策関係」がそれぞれ10〜15%程度と、耐用年数の比較的短い機械設備、電気設備等が維持管理費の中心です。

一方、ダムの長寿命化を実現させるための最大の課題はダム堆砂です。一般に、堆砂については計画上の堆砂容量として100年間の容量を定めています。しかしながら、国土交通省所管の多目的ダムでは、調査対象の約1/4が計画の2倍以上の実績堆砂速度を示しており、堆砂問題が想定以上のスピードで顕在化しつつあります。長期的な貯水機能維持の観点では、計画堆砂容量ではなく総貯水容量に対する堆砂速度で評価することも重要です。

適切な堆砂対策の実施による長寿命化は可能であり、ダムのライフサイクルコストを考える上で堆砂対策が重要となります。ダムの堆砂対策を後回しにしないことは、後世に負担を回さない世代間の衡平の考え方にとってきわめて重要なポイントです。

以上のように、耐用年数の比較的短い機械、電気設備等の維持管理費の合理化とともに、より長期の課題であるダムの堆砂問題などについてもいまのうちから本格的に取り組んで、長期効用を発揮させるための戦略(=ダムのアセットマネジメント)が重要となります(下表参照)。

| 更新期間 | 施設等 | マネジメントの重点 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 短期 数年〜数十年 | 機械設備 電気設備 建築物 | 点検、整備 補修 更新 | サービス水準向上 費用の低減 技術革新対応 |

| 長期 数十年〜数百年 | 貯水池(堆砂) | 長寿命化 ライフサイクルコストの低減 | 適切な対策をすれば更新時期は延びる |

| 超長期(不明) | ダム堤体 | 点検 維持管理費用の低減 リスクアセスメント | 適切な管理をすれば、更新が超長期不要となる。更新費用の現在価値が評価できない |

| 開発的 | 貯水池法面 地すべり 地震対応等 | 点検 緊急時対応 | 一定レベルまでは建設時に対応 |

アセットマネジメントの堆砂対策への適用

ダム堆砂問題の状況

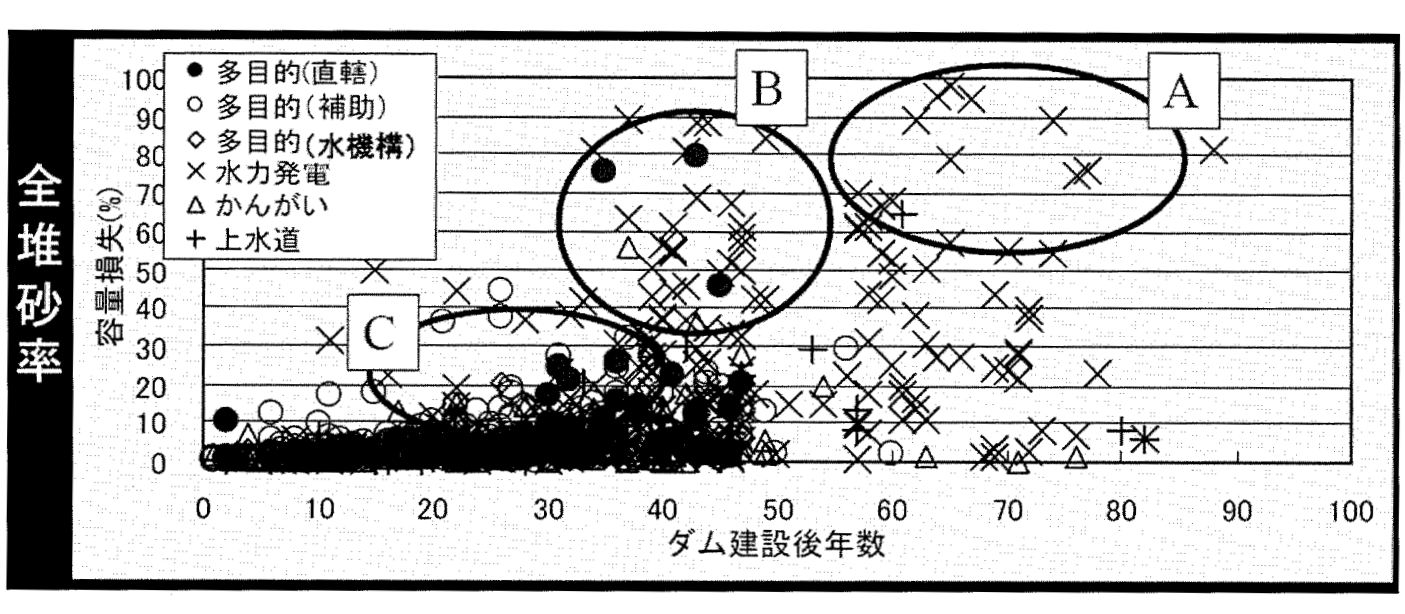

図-5は、総��貯水容量で評価したダム建設後の経過年数別の貯水池堆砂率を示している。戦前に建設されたような経過年数の長い水力発電ダムにおいて堆砂が進行しているダムが数多く見られるが、これら水力発電ダムは、発電形式により堆砂による影響度には相違がある。一方、多目的ダムの中にも堆砂率が20〜40%以上となっているダムもある。これらのダムでは、貯水容量の維持が洪水調節をはじめとするダム機能の維持に直結するため、堆砂による影響度はより大きい。総貯水容量で評価した貯水池寿命では、1000年以上が34%、500〜1000年が25%、100〜500年が34%、100年以下が7%となり、平均は400〜500年程度となっている。

図-5:日本のダム建設後年数と貯水池堆砂率

堆砂対策を考慮したマネジメントモデル

このようなダム堆砂に対する対策としては、大別すると、貯水池への流入土砂の軽減対策、貯水池へ流入する土砂を通過させる対策、貯水池に堆積した土砂を排除する対策に分けられます。

世界銀行は、持続可能なライフサイクル管理アプローチを目標とした、貯水池維持管理の実現可能性を評価するRESCONモデルを作成しており、政策決定者に対して持続可能で世代間の衡平を達成できる貯水池管理政策を促進するためのモデルを��開発しています。

日本では、掘削、浚渫のような応急対策から、排砂バイパスや排砂ゲートのような恒久対策まで、さまざまな堆砂対策が進められてきています。

例えば、長野県西部地震(1984年)により大規模な土砂が流入した牧尾ダムでは、延べ9箇年、約300億円の総事業費で、約548万m3の堆砂が掘削・除去され、土捨場などに運搬・処理されました。

このような場合の堆砂対策の選択には、費用便益分析が行われます。堆砂対策の費用は、おもに掘削費、運搬費、処分費に大別され、大矢らは既往の実績を基に式(4.33)のように運搬距離(km)に対する単位体積当りの土処理コストとして表しました。

ここで、:土砂処理コスト、大矢らの研究より、(円/m3)/km、円/m3です。さらに、これを例えば今後50年後に必要となる対策のために毎年積み立てると考えると、毎年の必要額は式(4.34)で表せます。

ここで、:毎年必要額、:対策事業費、:利子率()、:積立期間(年)です。

堆砂処理量が大量になる場合には、排砂バイパスなどのダム改造を伴う恒久的な対策との比較を行う必要があります。なお、一般に200年を超えるような将来の投資は、現在価値がほぼゼロとなり評価が困難となるため、角らは、費用評価を年時点の現在価値化した総費用としました。

堆砂進行と対策シナリオ

つぎに、堆砂対策実施の最適化を図るためには、堆砂による貯水池機能の劣化曲線(堆砂進行速度)とこれに対する対策メニューの組合せの明確化が必要であり、その際には、大規模な洪水の発生によって堆砂が大きく進むといった土砂量の確率的な変動も考慮する必要があります。

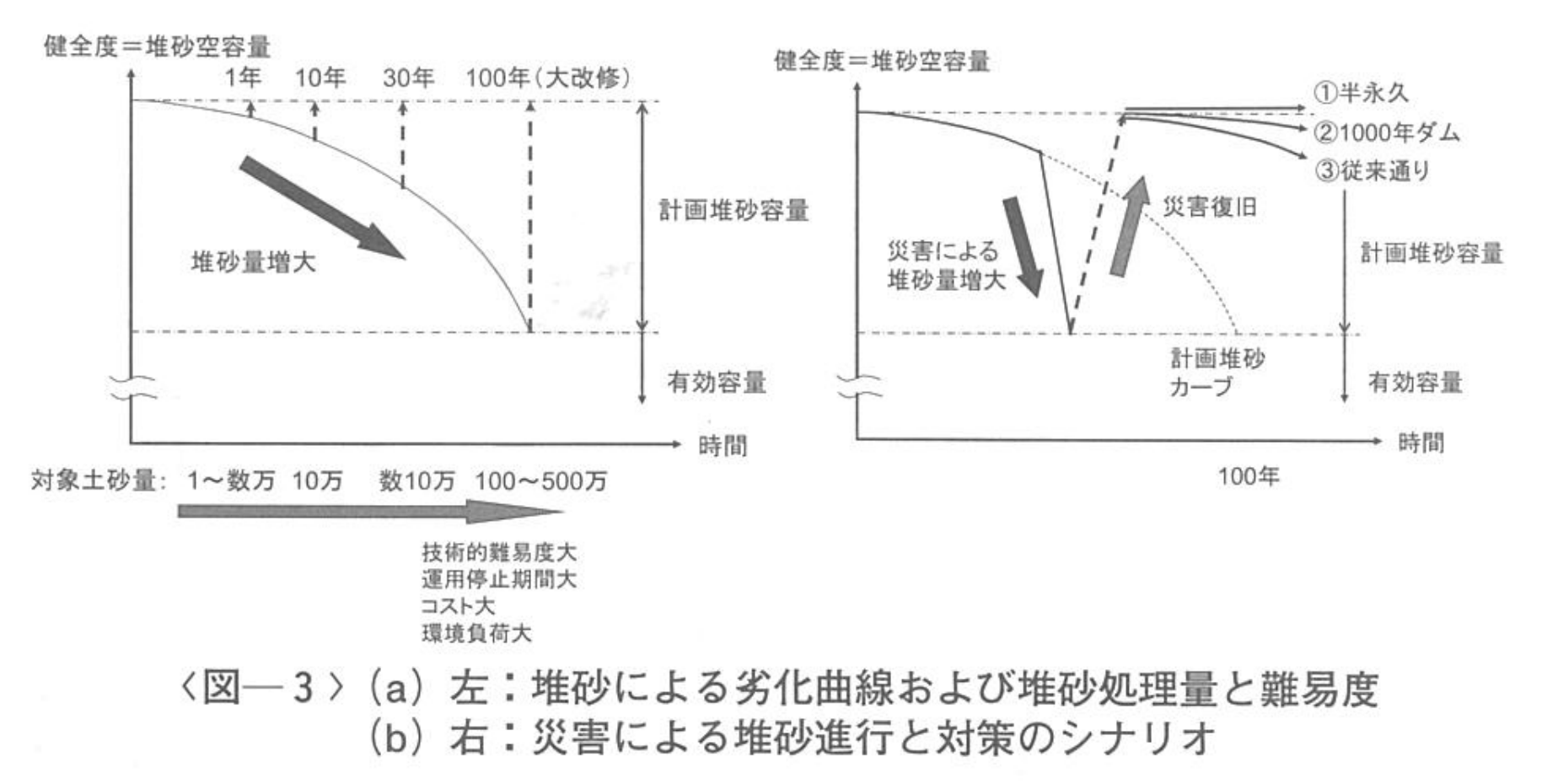

いま、堆砂進行による堆砂容量の減少を経年劣化とし、その逆である堆砂空容量を健全度とすれば、時間的な変化を図-6左のように考えることができます。すなわち、当初の想定どおり堆砂が進行すれば100年間で計画堆砂容量が失われ、有効容量に食い込み始めることになります。なお、100年間の途中段階で健全度を回復させるとした場合に除去すべき対象土砂量(一般的なダムを想定)は後になればなるほど増大します。これを限られた期間で処理しようとすれば、技術的難易度、土砂除去に伴う運用停止期間、コストおよび大量の土砂を搬出・輸送・処理するための環境負荷が増大することになります。

現在、先述の牧尾ダムのように大規模洪水や地震による堆砂量の急激な増加に伴って計画堆砂量が早期に失われたために、これを回復させる緊急堆砂対策(大規模掘削)が行われている事例が見られます。これを模式的に表したものが図-6右です。なお、大規模対策後は、従来どおりの速度で再び堆砂を進行させてしまう(③)のではなく、本格的な堆砂対策を講じて従来よりも大幅に堆砂進行速度を低下させる(②)ことを目指す(長寿命化ダム=1000年ダム)必要があります。

図-6

ダムのアセットマネジメントの課題

ダムのアセットマネジメントを進めるための今後の課題として、次の3点が挙げられます。

大改修時のバックアップシステムの整備

ダム群によるアセットマネジメントの一例として、新規ダムの「長寿命化容量」をベースにダム堆砂対策をローテーションで実施する計画が淀川水系木津川上流で進行中です。ここでは、各ダムの利水運用を一時的に休止して「リフレッシュダム」として位置付け、貯水位を一部低下させてダム湖内に堆積した土砂を陸上掘削することにより貯水容量の維持に努める構想です。

このような考え方は、公共交通機関やライフラインなどの、休止が認められない高度な社会インフラの維持管理・更新の実現に大きな示唆を与えるものと考えられます。同様な考え方は、長崎水害を契機に、新規の多目的ダムの建設により確保された利水容量をベースに、ダム群全体としてダムの機能を低下させずに歴史的水道ダムのリニューアルを行った「長崎水害緊急ダム事業」にも通じる重要な考え方です。

堆砂対策実施に対するインセンティブの付与

堆砂対策を早期に実施することのメリットをいかに管理者に意識させるかです。貯水機能の長期化による「水資源(ダム自体)の視点」だけではなく、堆砂対策と河川・海岸の環境保全の連携による「流砂系総合土砂管理の視点」、さらに、従来からも実施されてきた堆砂の骨材利用などによる「資源リサイクルの視点」も重要です。ここでは、規制緩和や利用促進制度の創設(公共事業で一定量を必ず使用させる)や官民共同プロジェクトも進める必要があるとともに、ダムの長寿命化に加えて、環境改善や資源リサイクルなど多岐にわたる総合的な費用便益分析手法の確立が重要です。

ダムの資産評価とインフラ会計の整備

対策を先送りすることのデメリットを意識させるための仕組み作りであり、ダムの資産評価とインフラ会計の整備が急務です。これには、本来実施すべき補修(負債)を先送りしていることを明示可能な繰延維持補修会計の導入が有効です。

水資源環境システムの管理計画

水資源に直接関わる陸水域の生態系には、河川生態系、湖沼生態系、汽水域生態系、そして地下水生態系などがあります。これらは、それぞれ独立に存続しているのではなく、互いに影響を及ぼし合っているため、水資源環境システムの管理計画に際してはこれらの生態系を含む流域を統合的に検討する必要があります。

しかし、現状の水資源計画においては、流域スケールの統合的水資源管理には至っておらず、個別生態系における局所対応に終わっているのが現状です。

水資源環境管理の現状と課題

水資源環境の現状と課題

水資源環境システムを構成する生態系は、流域の源流から河口までの流程ごとに河川生態系、湖沼生態系、汽水域生態系、地下水生態系が階層的に配置されており、それらの組合せがシステム全体の特性を決定しています。

さらに、現状の水資源環境システムは砂防堰堤、各種ダム、河道整正、堤防護岸、取水堰堤、灌漑用排水路、河口堰、防潮水門、防潮堤、導流堤、地下水揚水などの人為影響下にあります。

例えば、氾濫原に位置する河跡湖の生物相や物質循環は、原生状態では洪水時の撹乱によって規定されますが、連続堤防による氾濫の停止により湿性遷移が進行します。このような湖沼環境を好適に管理するためには、遷移を適切な段階にとどめておくための撹乱体制を人為的に計画する必要があります。一方、原生の氾濫原環境に適応した生物は、現状の人為影響下では、堤外のワンドや高水敷のタマリなどの水域に生息地が限定されています。このため、河川環境の保全対策として、ワンドやタマリの造成や一定レベルの撹乱を生じる流況管理が行われているのが現状です。

しかし、上記のような対策では、本来の生息地の条件を維持する�ことが難しく、各地で希少種の絶滅と生物多様性の低下を生じています。こうした現状を改善するためには、河川と河跡湖の連続性を復活させることによって河跡湖に洪水時の撹乱を波及させる対策が必要となります。すなわち、軽減の困難な人為インパクトについては、水資源環境システムの管理計画に撤去などの自然再生手段も含めて検討することが求められます。ただし、たとえ河川と河跡湖の連続性が再生されたとしても、当該生態系に不可欠な地下水の湧出環境や水質環境などの条件を整えるには、また別の対策が必要となります。このような現状において好適な水資源環境を形成・維持するためには、各生態系における現状を分析し保全や再生の環境目標を明確にした上で、水域の連続性、流況や位況、土砂動態、水質負荷などの境界条件を各種防災・水利用の要請と併せて統合的に検討する場が必要となります。

環境関連法の現状と課題

わが国で水資源環境システムを管理する行為は、なにがしかの法律に基づいて計画・実施されます。したがって、上述のような統合的な管理計画を実現させるためには、さまざまな主体が各自基盤とする法律を適切に解釈し、環境目標に向けた活動実施へ有機的に結び付ける必要があります。

下表に示すように、水資源環境に関わる法律は、1970〜1980年代には公害防止の必要性からおもに水質汚染・汚濁を規制するものでした。その結果、国内の陸水域の水質は1990年代以降大きく改善され、各地で水生生物が回復しつつあります。一方、1990年代には地球温暖化や酸性雨などの地球環境問題の顕在化により、生態系の果たす役割が再認識され、生物多様性条約と気候変動枠組条約の批准によって、生物多様性国家戦略に基づく法整備をすることが義務付けられました。このため、1997年の河川法を皮切りに、海岸法、農業基本法、環境基本法などがつぎつぎに改正され、自然再生推進法、特定外来生物法、生物多様性基本法などが新たに制定されました。

| 年代 | 法律・会議等 |

|---|---|

| 1960年代 | - 1968 大気汚染防止法 |

| 1970年代 | - 1970 水質汚濁防止法、海洋汚染防止法、農用地汚染防止法 - 1972 国連人間環境会議(ストックホルム)、人間環境宣言 - 1972 国連環境計画(UNEP)設立 - 1973 瀬戸内海環境保全特別処置法 - 1982 UNEPナイロビ宣言 |

| 1980年代 | - 1984 湖沼水質保全特別処置法(湖沼法) |

| 1990年代 | - 1990 多自然型河川通達、河川水辺の国勢調査開始 - 1992 国連環境開発会談(地球サミット)、生物多様性条約署名 - 1993 環境基本法、気候変動枠組条約署名 - 1995 第一次生物多様性国家戦略 - 1996 米生態学会の健全な生態系管理勧告 - 1997 河川法改正、環境影響評価法公布 - 1999 海岸法改正、食料・農業・農村基本法 |

| 2000年代 | - 2001 森林・林業基本法、UNEPミレニアムエコシステムアセスメント - 2002 第二次生物多様性国家戦略、釧路湿原の自然再生事業開始 - 2003 自然再生推進法 - 2005 外来生物法 - 2007 第三次生物多様性国家戦略、戦略的環境アセスメント導入ガイドライン - 2008 生物多様性基本法 |

| 2010年代 | - 2010 生物多様性条約第10回締約国会議(COP10) - 2011 環境影響評価法改正(事業実施前の配慮事項) - 2014 水環境基本法 |

これら一連の法改正は、環境保全を公共事業の目的に位置付けるためのパラダイム転換であり、水資源環境においても生態系保全が求められるようになりました。

ただし、個々の法律の所轄となる行政部局が縦割りとなっているために、水資源環境システムの統合的管理計画の策定や事業化の妨げとなっています。2014年に施行された水循環基本法では、「健全な水循環」を「人の活動と環境保全に果たす水の機能が適切に保たれた状態での水循環」と定義し、水循環基本計画の策定に当たって「流域として総合的かつ一体的な管理」を求めています。したがって、今後はこの目的達成のために、地域間や行政間が連携した計画策定できるかどうかが問われています。

また、1997年に施行され2000年に改正された環境影響評価法についても、各種事業における環境影響評価や環境対策が個別事業に終始し、時空間的な連携を欠く問題があります。この問題解決に向けて、2010年には戦略的環境アセスメント(SEA)導入ガイドラインが策定されました。これにより、地域の環境特性や環境目標との整合性の観点から環境影響を評価する仕組みが導入されています。

水資源環境システムの管理計画

水資源環境管理計画の基本的考え方

環境保全目的の管理計画策定において、これまで生態学的な最適解は、農業、工業、公園、運輸・交通、商業等の水資源利用とコンフリクトを生じると捉えられがちでした。特に1997年以前には、環境は人の生命や財産に比べて軽いものであり、防災や利用の要請に対していわば配慮すべき事項でしかありませんでした。しかし、1997年以降の一連の法改正によって、環境保全とのコンフリクトの落としどころを探ることが事業に求められてきました。

しかも、水資源環境管理計画においては、環境の要請は必ずしも対立図式になるとは限らないことを強調したいと思います。2011年の東日本大震災や紀伊半島大水害は、われわれに災害を軽減するためにこそ、自然撹乱を許容する土地利用や国土管理が必要であることを知らしめました。減災のための防災域を、生態系サービスの持続的享受のための場に位置付けることができれば、減災や利水事業と環境保全や自然再生とで共通の目標を見いだすことができます。こ��れからの水資源環境管理計画においては、単目的の事業として位置付けるのではなく、計画アセスメントの考え方をさらに進めて、「地域の水資源環境目標に照らして個別事業が貢献できる役割を検討する」という考え方を基本にする必要があります。

水資源環境管理計画の進め方

流域の「健全な水循環」に基づいて、減災と水資源利用ならびに流域の生態系サービスを持続的に享受していくためには、各種制度や法律の整備を進めることも必要となります。これは一種の社会変革ともいえます。したがって、水資源環境管理の目標についても「自然の仕組みに根ざしたわれわれ自身のライフスタイルの再生」といった社会全体に共通する目標を掲げるとよいでしょう。そうすることによって、減災・防災、水利用、環境保全のいずれの目的においても、自然の仕組みを生かす手段を同じ土俵で検討することができます。

計画策定に際しては、具体的な地域の将来像について、多様な関係者が意見交換を通じて互いに教育・啓発・合意形成への努力を続けていく必要があります。そのためには、計画策定段階から、関係者各団体が対等に参加できる協議会を設けた上で、順応的な管理体制・管理計画を作り、実施していくことが重要です。

また、人為影響によって変容した流域の水循環や生態系が個別事業によって変化する結果については、必ずしも予測どおりになるとは限りません。したがって、基本計画や実施計画を固定的に捉えず、数年ごとに変更や見直しの機会を設けることも望まれます。