労働災害

労働災害の定義と用語

労働災害の定義

労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等や作業行動その他業務に起因して労働者が負傷し、疾病にかかり、または死亡することをいい、業務外のものは含まれない。

労働災害に関する統計用語

労働災害の発生頻度やその程度は、一般に、次のような指標で示される。

年千人率

在籍労働者1,000人あたりの、年間の労働災害による死傷者数を示したもので、発生頻度を示している。

度数率

100万延べ労働時間あたりの労働災害による死傷者数をもって表したものである。すなわち統計にとった期間中に発生した労働災害による死傷者数(100万倍された)を同じ期間中に危険にさらされた全労働者の延べ労働時間数で除した数値で、発生頻度を示している。

強度率

1,000延べ労働時間あたりの労働損失日数をもって表したものである。すな��わち統計にとった期間中に発生した労働災害による労働損失日数(1,000倍された)を同じ期間中に危険にさらされた全労働者の延べ労働時間数で除した数値で、災害の規模程度を示している。

損失日数は、災害の程度によって、次のように定められている。

- 死亡および永久全労働不能(傷害等級1~3級)は、7,500日。

- 永久一部労働不能は、下表による(労働者災害補償保険法施行規則)。

- 一時全労働不能は、暦日による休業日数に300/365(小数点以下切り捨て)をかける。

| 身体障害者等級(級) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 労働損失日数(日) | 5,500 | 4,000 | 3,000 | 2,200 | 1,500 | 1,000 | 600 | 400 | 200 | 100 | 50 |

重大災害

一時に3人以上の死傷者があった場合の災害が重大災害と定義される。

労働災害の発生と防止

建設労働災害の現状

建設業は他の製造業よりも、作業環境および作業の方法が本来的に事故の発生しやすいものである。

さらに、近年の建設工事は、自然環境の厳しい工事や市街地での大型工事の増加などにより、施工条件が複雑化している。このような状況での事故防止のための安全管理は、施工管理における主要な課題となっている。

建設工事に係る死傷災害の発生状況は、年々減少しているものの、令和4年の死傷者数(4日休業以上)は全産業の約10%を占めている。なお、このうち死亡者数については、全産業に占める割合は高く、令和4年は約36%となっている。

労働災害の発生のしくみ

労働災害は、すべて原因があって、その結果として発生したものである。すなわち、労働災害は、土止め支保工の不備で崩壊があったとか、壁つなぎが不足していて足場が倒壊したとか、作業床の開口部に囲い等がなかったので墜落したとか、要求性能墜落制止用器具を使わずに足場から足をすべらせて転落したというような、物理的原因である不安全状態や人的原因である不安全行為が直接原因となって発生したものである。

しかしながら、これらの直接原因の背景には、土止め支保工の強度計算の誤りや、組立図どおり�に組み立てなかったこと、足場の壁つなぎや開口部の囲いを作業の都合上取り外したこと、要求性能墜落制止用器具を意識的に使用しなかったことなどがあり、これらのことを間接原因という。

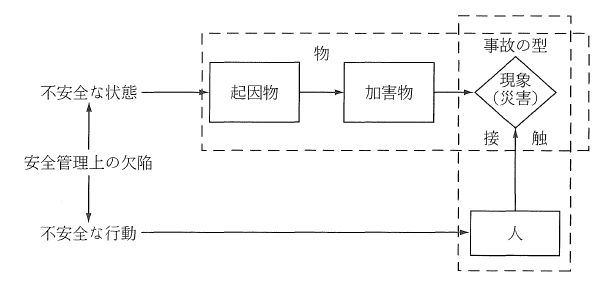

図-2:災害発生の基本的モデル

災害原因の相互関係と分類

実際に起こった労働災害を調べると、物的原因と人的原因が交錯し、直接原因、間接原因などの相互関係も複雑である。

したがって、労働災害の防止対策を立てるためには、すでに発生した災害を分析して、労働災害の原因を探求し、これらの原因を除去するための方策を系統的に考えることが大切である。

厚生労働省では、労働災害の防止対策を講じやすくするため、労働災害の原因を事故の型別、起因物別、不安全な状態別および不安全な行動別に分類し、次のように定義している。

事故の型および起因物別

災害をもたらした直接のものは加害物であるが、この加害物は必ずしも起因物とはなり得ない。災害防止対策を立てる見地からは加害物との関係を明らかにする必要がある。そのため、「事故の��型」とは「傷病を受けるもととなった起因物が関係した現象」とし、「起因物」とは「災害をもたらすもととなった機械、装置もしくはその他のものまたは環境等」としている。

不安全状態および不安全行動

労働災害の発生は、ある状況のもとにその作業をしている作業者と、その状況の一部をなす物や環境との適合に矛盾があったため、あるいはそのバランスを失ったために起こる。このことから、「不安全な状態」とは、事故を起こしそうな状態、または事故の要因をつくり出しているような状態という。また、「不安全な行動」とは、災害の要因となった人の行動という。

災害防止の可能性

不安全な状態や不安全な行動は、すべて人がつくり出すものである。人がつくり出すものを取り除けないはずはないので、災害防止は必ずできるものである。

よく不注意によって災害が起こったといわれ、不注意が災害原因のひとつであるようにいわれている。すべての災害には、不注意という要素が含まれているが、不注意は結果であって、原因ではない。労働災害の防止対策の対象として不注意をとりあげることは、適当ではない。

人間の注意力は、決して持続的、�連続的ではなく、刻々と変化するのが実態である。主観的には自分で注意力が持続していると思っていても、1つの物を15秒間注視することは困難だといわれている。

したがって、労働災害の防止を、人間の注意力に依存するやり方で行おうとしても効果を期待できないことに注意しなければならない。