建設工事の労働災害防止対策

建設工事の災害防止体制とその活動

労働安全衛生管理組織

建設工事現場の安全衛生管理組織

生産のために組織があるように、労働安全衛生管理を進めるためにもその組織が必要である。しかし、作業員の数が少なく、規模の小さい工事現場では、安全係というような所長を補佐する専門の組織を作り、その立案、勧告によって所長から安全の命令が現場に流れていくというやり方は、一般にはできない。したがって、工事施工の職制そのものが同時に安全管理の仕事を企画し、実施するかたちになることが多くなる。

このかたちは、所長や工事主任といった工事の責任者が安全に関してもその長となって、安全作業を現場で実施させるというやり方である。このかたちの安全衛生管理組織は、安全の専門職がいないので、安全に関する企画が不十分になりやすいという短所がある。しかし、安全と工事は、本来一体となって実践されるべきもので、生産と安全が同一の責任者によって企画実施される意味は大きい。

現場が相当に大規模な場合には、安全の仕事の企画や立案の量が増大するとともに、専門的に安全衛生管理の進め方を考え、あるいは現場の安全衛生管理の進みぐあいをチェックする専門組織や、工法全体について安全の立場から検討する専門組織が必要となる。しかし、この場合においても、安全な作業の実施、設備の点検・保守などは、工事施工のラインにおいて実施すべきもことに変わりはない。

また、一般の建設工事にみられるように、ゼネコン(元請業者)が施工の管理面を担当し、サブコン(下請業者)が実際の作業を担当するというような仕組みのもとでは、それに合わせて安全衛生管理組織が工夫されなければならない。この場合にも、安全と工事が一体となって実践されるべきことと、ゼネコンとサブコンの組織がそれぞれの立場で適切な役割を果たすことが必要である。

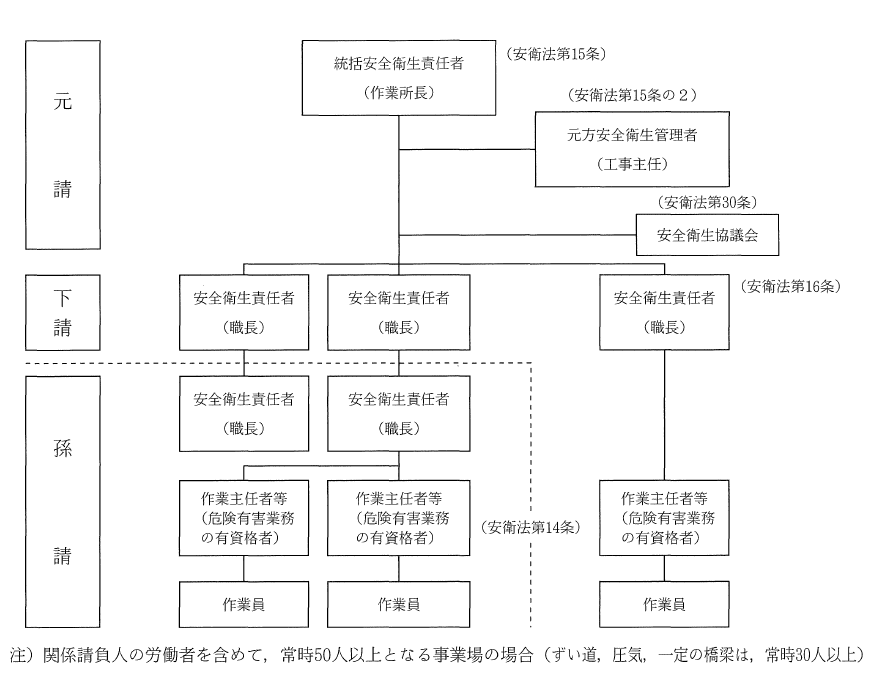

建設現場の安全衛生管理体制について、厚生労働省の資料で例示されて�いる。

図-3:現場の安全衛生管理体制組織図

企業の安全衛生管理組織

企業の規模が大きくなり、本店、支店、営業所といったような組織をもつようになると、それに応じて、工事現場における安全衛生管理の基本方針を樹立したり、企業全体として、あるいは支店、営業所全体として安全衛生管理を効率的に進めることが大切になる。そのためには、本店、支店、営業所、工事現場などが、それぞれ工事の施工についてのいろいろな役割を果たしているように、安全衛生管理についてもそれぞれが適切な役割を果たすことが必要となる。

労働安全衛生管理の進め方

リスクアセスメントの導入

従来の労働災害防止対策は、発生した労働災害の原因を調査し、類似災害の再発防止対策を確立し、各職場に徹底していくという手法が基本であった。��しかし、災害が発生していない職場であっても、潜在的な危険性や有害性は存在しており、これが放置されると、いつかは労働災害が発生する可能性がある。

技術の進展等により、多種多様な機械設備や化学物質などが生産現場で用いられるようになり、その危険性や有害性が多様化してきている。

これからの安全衛生対策は、自主的に職場の潜在的な危険性や有害性を見つけ出し、事前に的確な対策を講ずることが不可欠である。これに応えたものが、職場のリスクアセスメントである。

リスクアセスメントは、労働災害防止のために、職場における危険性や有害性を評価し、そのリスクを低減するための対策を講じる手法である。そのメリットとして以下が挙げられる。

- 労働災害の未然防止に役立つ

- 職場環境の改善に役立つ

- 労働者の安全意識の向上に役立つ

リスクアセスメントの基本的手順

手順 1 危険性または有害性の特定

機械・設備、原材料、作業行動や環境などについて、労働者に負傷や疾病をもたらす可能性のある危険性または有害性を特定する。 危険性または有害性とは、作業者が接近することにより危険な状態が発生することが想定されるものを指す。

危険性または有害性は「ハザード」とも呼ばれる。

手順 2 危険性または有害性ごとのリスクの見積り

特定したすべての危険性または有害性について、リスクの見積りを行う。

リスクの見積りは、負傷または疾病の重篤度と発生可能性の度合の両者の組み合わせで行う。

手順 3 リスク低減のための優先度の設定・リスク低減措置内容の検討

危険性または有害性について、それぞれ見積られたリスクに基づいて優先度を設定する。

手順 4 リスクの低減措置の実施

リスクの優先度の設定の結果に従って、リスクの除去や低減措置を実施する。

リスク低減措置は、基本的に、次の優先順位で検討し、合理的かつ選択した方法を実施する。

- 設計や計画の段階における危険な作業の廃止、変更等

- インターロックの設置等の工学的対��策

- マニュアルの整備等の管理的対策

- 個人用保護具の使用

実施時期

- 設備、原材料、作業方法などを新規に採用し、または変更するなどリスクに変化が生じたときに実施

- 機械設備等の経年劣化、労働者の入れ替わり等を踏まえ、定期的に実施

- 既存の設備、作業については、計画的に実施

リスクの見積り

マトリクスを用いた方法

「負傷または疾病の重篤度」と「負傷または疾病の発生可能性の度合」をそれぞれ横軸と縦軸とした表(行列:マトリクス)に、あらかじめ重篤度と可能性の度合に応じたリスクの程度を割り付けておき、見積り対象となる負傷または疾病の重篤度に該当する列を選び、次に発生可能性の度合に該当する行を選ぶことにより、リスクを見積る方法である。

数値化による加算法

「負傷または疾病の重篤度」と「負傷または疾病の発生可能性の度合」を一定の尺度によりそれぞれ数値化し、それらを数値演算(かけ算、足し算など)してリスクを見積もる方法である。

リスクの低減措置の優先順位

リスク低減措置は法令で定められた事項がある場合、それを必ず実施することを前提としたうえで、以下の優先順位で可能な限り高い優先順位のものを実施する。

-

設計や計画段階における措置

- 危険な作業の廃止や変更

- 危険性や有害性の低い材料への代替

- より安全な施工方法への変更 等

-

工学的対策

- ガード

- インターロック

- 安全装置

- 局所排気装置 等

-

管理的対策

- マニュアルの整備

- 立入り禁止措置

- ばく露管理

- 教育訓練 等

-

個人用保護具の使用

- 個人用保護具の使用は、上記 1 ~ 3 の措置を講じた場合においても、除去または低減しきれなかったリスクに対して実施するものに限る

リスクアセスメントの導入効果

-

職場のリスクが明確になる。

- 職場の潜在的な危険性または有害性が明らかになり、危険の芽(リスク)を事前に摘むことができる。

-

リスクに対する認識を共有できる。

- リスクアセスメントは、現場の作業者の参加を得て、管理監督者とともに進めるので、職場全体の安全衛生のリスクに対する共通の認識を持つことができるようになる。

-

安全衛生対策の合理的な優先順位が決定できる。

- リスクアセスメントの結果を踏まえ、事業者はすべてのリスクを低減させる必要があるが、リスクの見積り結果などによりその優先順位を決めることができる。

-

残留リスクに対して、「守るべき決めごと」の理由が明確になる。

- 技術的、時間的、経済的にすぐに適切なリスク低減措置ができない場合、暫定的な管理的措置を講じたうえで、対応を作業者の注意に委ねることになる。

- この場合、リスクアセスメントに作業者が参加していると、なぜ、注意して作業しなければならないかの理由が理解されているので、守るべき決めごとが守られるようになる。

-

職場全員が参加することにより、「危険」に対する感受性��が高まる。

- リスクアセスメントを職場全体で行うため、ほかの作業者が感じた危険についても情報が得られ、業務経験が浅い作業者も職場に潜在化している危険性または有害性を感じることができるようになる。

記録

次に掲げる事項を記録する。

- 洗い出した作業

- 特定した危険性または有害性

- 見積ったリスク

- 設定したリスク低減措置の優先度

- 実施したリスク低減措置の内容

安全施エサイクル活動の実施

安全管理活動の定着化を図るため、以下の活動をサイクルとして行う。

-

毎作業日の実施事項

- 安全朝礼

- 安全ミーティング (K.Y.K. を含む)

- 作業開始前点検

- 作業所長の現場巡視

- 職長等による作業中の指導·監督

- 安全工程打合せ

- 持場後片付け

- 終業時の確認·報告

-

毎週の実施事項

- 週間安全工程打合せ

- 週間点検

- 週間一斉片付け

-

毎月の実施事項

- 安全衛生協議会(災害防止協議会)の開催

- 定期点検,自主検査

- 災害事例等による安全衛生教育

- 職長会の開催

- 安全(衛生)大会

-

随時行う活動

- 入場予定業者との事前打合せ

- 新規入場者教育

- 持込機械の届出

安全施工サイクルのポイント

毎作業日

-

安全朝礼

- 毎朝または作業開始前に、作業所内の広場等で実施する。

- 作業所全員が参加し、呼びかけ体操、全員挨拶、連絡調整と指示伝達、シュプレヒコール、解散を行う。

- 目的は、心構えづくり、連絡調整(指示徹底)、指導教育と安全意識の向上である。

-

安全ミーティング

- 毎日の作業開始前に、詰所、休憩所、作業場所等で実施する。

- 職長等が中心となり、作業員と作業安全打合せ書をもとに当日の作業予定を指示、作業の危険予知、服装、体調のチェックなどを行う。

- 目的は、作業指示の徹底、作業間の連絡調整の徹底、作業方法および作業手順の徹底、作業能率の向上、安全意識の高揚、作業員の適正配置と健康管理等である。

-

作業開始前点検

- 作業開始前に、作業場所等で実施する。

- 職長、作業主任者、運転(取扱)者、作業員が、材料、設備、機械等について点検を行い、点検表に記録し、結果を責任者に報告する。

- 目的は、作業前、使用前の安全確認(正常な��状態での作業の実施)である。

-

作業所長の巡視

- 1 日 1 回以上午前 1 回、午後 1 回、作業所全域にわたって実施する。

- 作業所長(統責者)または元方安全衛生管理者が、作業所全域にわたり巡視し確認、是正指示を行う。

- 目的は、安衛法第 29 条、第 30 条による指導および指示業務を重点としている。

-

作業中の指導監督

- 作業中随時、作業場所で実施する。

- 安全衛生責任者、職長·作業主任者(および元請)が、作業の中で指示、打合せ、教育したことが実行されているかを監督·指導する。発見した不安全行動(および状態)について改善指導する。

- 目的は、安全に、良く·早く、安く施工するため作業の流れとルールが守られているかをチェック、異常の早期発見、点検の補完である。

-

安全工程打合せ

- 毎日一定時刻に、元請事務所で実施する。

- (元請)統責者、元方安全衛生管理者、係員、安全担当者(業者)安全衛生責任者、職長が参加し、翌日の作業調整·指示(作業安全打合せ書の作成)を行う。特に、上下作業の時間帯の調整、作業方法の確認、危険箇所の周知、立入禁止の徹底を行う。

- 目的は、作業の連絡調整を含め、工事の安全、品質、能率の確保である。

-

持場片付け

- 毎日作業終了前 5~10 分間、作業場所、安全通路、材料置場で実施する。

- (作業場所)作業を行った業者(通路,置場等の共用部分)元請が指名した者が、使用した材料、工具、不要材などの整理整頓清掃、仮置材整理、集積場所などの整理整頓を行う。

- 目的は、翌日の作業の準��備、作業環境の維持、災害防止、能率の向上である。

-

終業時の確認

- 作業終了時、作業所全域とその周辺で実施する。

- (元請)係員、安全当番(業者)職長が、後片付け状況、火気の始末、重機のキー取外し、電源カット、第三者防護設備等の確認を行い、元請へ報告する。

- 目的は、安全の確保、防火および盗難、第三者災害などの防止である。

毎週

-

週間安全工程打合せ

- 週 1 回、曜日、時刻などを決めて定例的に、元請事務所で実施する。

- (元請)統責者、元方安全衛生管理者、係員、安全担当者(業者)安全衛生責任者、職長が参加し、前日までの経過と評価、各職間の作業調整と予定、危険箇所の周知、通路·仮設物の設置·段取り替え等を行う。

- 目的は、作業工程の円滑な進捗(能率向上)、混在作業による危険防止である。

-

元請,下請週間点検

- 週 1 回、週末などの定期に、設備、機械等の設置場所で実施する。

- (元請)安全当番、機電担当者、安全担当者(業者)職長、機電取扱者が、作業環境、設備、機械、工具類を点検表を用いて点検する。

- 目的は、能率の向上、災害の未然防止(より良好な状態の保持)である。

-

週間一斉片付け

- 週 1 回、曜日、時刻などを決めて定例的に、作業所内外全域で実施する。

- 統責者が指揮をとり、元請、下請、全員が実施する。

- 不要材、発生材の搬出準備、未使用材の整理、主要通路の確保を行う。

- 目的は、作業環境の安全化、所内の規律維持、能率の向上、翌週の準備である。

毎月

-

安全衛生協議会(災害防止協議会)

- 毎月 1 回以上、定期的に、元請事務所で実施する。

- (元請)統責者、元方管理者、安全担当者、店社の工事施工,安全管理の責任者(業者)店社の工事施工安全管理の責任者、経営幹部、安全衛生責任者、職長等が参加する。

- 規約に従い、月間(工程)計画、各職種間の作業調整、発生災害の原因対策検討、教育訓練等の行事予定、その他提案事項の審議を行う。

- 目的は、統括管理の円滑な運営、混在作業に伴う諸問題の解決、災害の未然防止である。

-

定期点検·自主検査

- 毎月 1 回定期的に、設置場所で実施する。

- (元請)担当者(業者)担当者が、法定の機械、設備について点検、自主検査(所定の点検表により)を行う。

- 目的は、機械·設備管理の向上、災害の未然防止である。

-

安全衛生教育

- 毎月 1 回以上、定期的に、元請事務所で実施する。

- (元請)統責者、安全担当者(下請)作業員全員が参加する。

- 労働災害事例等により全体討議、安全教育ビデオ等による指導を行う。

- 目的は、労働災害の再発防止、公共工事における半日教育である。

-

安全(衛生)大会

- 毎月特定日に時刻を決めて、作業所内の広場等で実施する。

- 作業所全員が参加する。

- 前月の安�全衛生実績の評価、今後 1 か月の工程説明、具体的な安全衛生対策の説明、安全表彰など(災害事例等を利用して)を行う。

- 目的は、安全衛生意識の高揚である。

-

職長会

- 毎月 1 回以上、定例的に、事務所等で実施する。

- 各社の職長が参加する。

- 自主的に勉強会,現場巡回,レクリエーション,安全施工サイクルの推進,連絡調整,福利施設の自主運営を行う。

- 目的は、相互の意思疎通,連帯感向上,自主性,積極性の向上である。

随時

- 新規入場者受け入れ教育

- 現場新規入場時、事務所等で実施する。

- (元請)安全担当者ほか(業者)安全衛生責任者,職長が参加する。

- 当作業所の規律等注意,指示事項,現場の特殊性と具体的な安全対策,健康状態,資格等の確認など(手引き·心得等のパンフレットを準備)を行う。

- 目的は、作業所内の規律維持,災害防止と生産性の向上,安全意識の高揚である。

- 入場予定業者との事前打ち合わせ

- 業者決定後入場半月または 1 か月前、元請事務所で実施する。

- (元請)統責者,担当係員(業者)店社工事施工の責任者,安全衛生責任者,担当職長が参加する。

- 計画,施工要領,使用機械等について打ち合わせる(施工要領書,作業手順書等を作成のうえ)を行う。

- 目的は、作業の円滑な進捗(生産性の向上),災害の未然防止である。

- 業者持込機械などの承認

- 現場持込み時、作業場所等で実施する��。

- 元請担当社員(専門機電係)が、持込み機械などの承認を行う。

- 機械等正常な機能を有するかどうかを確認,確認後のステッカーなどの交付を行う。

- 目的は、安全性の確保,機械等の管理,災害の未然防止である。

労働災害防止活動の系統的な実施

安全管理を効果的に進めるためには、工事現場のみならず、本杜、支店、営業所、下請の店社、さらには、労働災害防止関係団体、業種別団体、職種別団体、発注者、設計監理業者などがそれぞれ役割を分担して、系統的に災害防止活動を実施することが大切である。

厚生労働省が推奨している「建設業における安全衛生管理の実施主体別実施事項」を次に示す。

元方事業者 (元請) - 工事現場

- マネジメント指針に基づく現場における安全衛生方針(工事安全衛生方針)の表明

- 過重の重層請負の改善、請負契約における労働災害防止対策の実施者およびその経費の負担者の明確化

- 店社および関係請負人との連携による危険性または有害性等の調査およびその結果に基づく措置(以下「危険性または有害性等の調査等」とい��う。)の実施事項の決定

- 危険性または有害性等の調査等に基づく工事安全衛生目標の設定および工事安全衛生計画の作成

- 協議組織の設置・運営等元方事業者による建設現場安全管理指針に基づく統括管理の実施

- マネジメント指針に基づく工事安全衛生計画の実施、評価および改善

- 工事用機械設備の点検等による安全性の確保

- 安全な施工方法の採用

- 関係請負人の法令違反を防止するための指導および指示

- 土砂崩壊等のおそれがある作業場所についての安全確保のための関係請負人に対する指導

- 移動式クレーン等を用いての作業に係る仕事の一部を請負人に請け負わせて共同して当該作業を行う場合における作業内容等についての連絡調整の実施

- 関係請負人が現場に持ち込む機械設備(以下「持込機械等」という。)の安全化への指導および有資格者の把握

- 関係請負人が行う新規入場者教育に対する資料、場所の提供等

- 関係請負人に対し健康管理手帳制度の周知、その他有害業務に係る健康管理措置の周知等

- 現場作業者に対する安全衛生意識高揚のための諸施策の実施

元方事業者 (元請) - 店社(本支店・営業所等)

- マネジメント指針に基づく店社全体の安全衛生方針の表明、安全衛生目標の設定、安全衛生計画の策定

- 統括安�全衛生責任者、元方安全衛生管理者等の選任等工事現場の安全衛生管理組織の整備の促進

- 施工計画時の事前審

- 施工計画時の事前審査体制の確立

- 工事現場の危険性または有害性等の調査等の実施事項の決定支援

- 工事現場の危険性または有害性等の調査等に基づく工事安全衛生計画の作成支援

- 店社安全衛生管理者等による安全衛生パトロールの実施等工事現場の安全衛生管理についての指導

- 工事用機械設備の点検基準、安全衛生点検基準等の整備

- 設計技術者、現場管理者等に対する安全衛生教育の企画、実施および関係請負人の行う安全衛生教育に対する指導、援助

- 関係請負人、現場管理者等に対する安全衛生意識高揚のための諸施策の実施

- マネジメント指針に基づく店社の安全衛生計画の実施、評価および改善

- マネジメント指針に基づくシステム監査の実施およびシステムの見直し

- 下請協力会の活動に対する指導援助

- 災害統計の作成、災害調査の実施、同種災害防止対策の樹立等

- 各種安全衛生情報の提供

関係請負人(下請·孫請) - 工事現場

- 安全衛生責任者の選任等安全衛生管理体制の確立

- 元方事業者の行う統括管理に対する協力

- 店社および元方事業者と連携した危険性または有害性等の調査等の実施

- 作業主任者,職長等による適切な作業��指揮

- 使用する工事用機械設備等の点検整備および元方事業者が管理する設備についての改善申出

- ツールボックスミーティングの実施等による安全な作業方法の周知徹底および安全な作業方法による作業の実施

- 移動式クレーン等を用いる作業に係る仕事の一部を関係請負人に請け負わせる場合における的確な指示の実施

- 持込機械等に係る点検基準,安全心得,作業標準,安全作業アニュアル等の遵守

- 新規入場者に対する教育の実施

- 仕事の一部を他の請負人に請け負わせて作業に係る指示を行う場合における的確な指示の実施

- 建設業労働災害防止協会が示す専門職種に応じた労働安全衛生マネジメントシステムに基づくシステムの構築

関係請負人(下請·孫請) - 店社(本支店・営業所等)

- 安全衛生推進者の選任等安全衛生管理体制の確立

- 店社全体の安全衛生方針の表明,安全衛生目標の設定および安全衛生計画の策定

- 元方事業者と連携した工事現場における危険性または有害性等の調査等の実施支援

- 安全衛生教育の企画,実施

- 安全衛生意識高揚のための諸施策の実施

- 安全衛生パトロールの実施

- 持込機械等に係る点検基準,安全心得,作業標準,安全作業マニュアル等の作成による作業等の安全化の促進

- 下請協力会の行う災害防止活動への積極的参加

- 災害統計の作成,災害調査の実施等

- 建設業労働災害防止協会が示す専門職種に応じた労働安全衛生マネジメントシステムの構築

建設業労働災害防止協会、総合工事業団体、専門工事業団体

- 危険性または有害性等の調査等(危険有害特定モデル)ならびに労働安全衛生マネジメントシステムの普及啓発

- 設備,施工方法および作業の安全化についての調査研究の実施およびその結果についての周知

- 安全衛生教育の実施および勧奨

- 安全衛生意識高揚のための広報活動等諸施策の実施

- 各種情報の分析および提供

- 安全衛生診断,安全衛生相談,安全衛生点検等の実施

- 安全衛生パトロールの実施

- 専門職種に応じた安全作業マニュアル,労働安全衛生マネジメントシステム等の作成·普及

発注者

- 施工時の安全衛生の確保に配慮した工期の設定,設計の実施等

- 施工時の安全衛生を確保するために必要な経費の積算

- 施工時の安全衛生を確保するうえで必要な場合における施工条件の明示

- 適正��な施工業者の選定および施工業者に対する指導

- 分割発注等により工区が分割され複数の元方事業者が存在する工事の発注者にあっては、次の事項

- 個別工事間の連絡および調整

- 工事全体の災害防止協議会の設置

- 入札参加者指名時における安全成績の優良な業者の選定および労働安全衛生マネジメントシステム等自主的な安全衛生活動の取組みを評価する仕組みの導入