工程管理の概説

工程管理の目的

工事の施工にあたっては、所定の図書、仕様書に基づき、定められた工期内に、所定の品質(出来形を含む)の目的構造物を経済的に竣工させることが必要となる。工程管理は、これを効果的に実施するための手法であり、施工計画をもとに、現場状況の変化に適切に対処して、工程全体の進度を管理することを目的としている。

工事における三大管理項目についてみると、工期は着工から竣工までの各工程の時間的な系列を所定の範囲に収めることによって守られ、品質は各工程における確かな施工で確保され、工事の原価は各工程で発生する費用を管理することによって予定原価内に収めることができる。このように、三大管理項目の目標を実現することは、工程そのものと密接不可分であり、工程管理が工事を総合的に管理するうえで重要な意味を持っていることがわかる。

工程管理は、基本的には、工事の着工から完成までの施工計画を時間的に管理することである。工程管理にあたっては、現場の状況変化に応じて、施工計画をあらゆる角度から評価・検討し、機械設備、労働力、資材、資金などを最も効果的に活用するようにしなければならない。従来、ともすると工程管理は工期を守るための進度管理だ��けが目的と理解されていたが、先述のように、原価管理や品質管理をはじめその他の管理にも大きく影響するものであり、総合的な視点からその重要性を理解する必要がある。

工程管理の手順と内容

工程管理の手順は、計画(P)→ 実施(D)→ 検討(C)→ 処置(A)の順となる。各段階における一般的な実施項目は、次のとおりである。

- Plan 計画を立てる。

- 施工計画(施工順序、施工法などの基本方針の決定)

- 工程計画(作業手順と日程の計画、工程表の作成など)

- 使用計画(労務、機械設備、資材、資金などの所要時期、品目、数量および輸送などの計画)

- Do 計画に基づいて実施する。

- 工事の指示、承諾、協議、段階検査

- Check 計画と実施結果を比較検討する。

- 作業量管理(作業量、資材使用量などの実績の整理とチェック)

- 進度管理(工程進捗の計画と実施の比較、進捗報告など)

- 手配管理(機械、労力、材料などの手配)

- Action 当初計画とずれていれば是正処置をとり、また必要に応じて当初計画を見直す。

- 是正処置(作業改善、工程促進、再計画など)

なお、工程管理は、施工計画の立案と計画を実施する統制機能(P.D)と、施工途中で計画と実績を評価し、改善点があれば処置を行う改善機能(C.A)に大別できる。

工程管理の基本

工程管理の基本は、施工管理全般と整合した適正な施工速度を設定し、保持することである。

工程管理の実施にあたっては、次のことに十分留意しなければならない。

- 工程計画は、所定の品質の構造物が、経済的に、所定の工期内で施工できるように作成する(施工管理の 3 本柱の満足)。

- 工程計画では、品質の確保と経済的施工の両立が実行可能となる最適工期を選定する。

- 工程計画は、工程の進捗にあわせた施工管理が可能な内容とする。

- 工程管理においては、実施工程を評価・分析し、その結果を踏まえて計画工程を修正する。

施工速度

施工速度(工程という場合もある)の設定は、工程管理における基本となるものである。施工速度と経済性との関係などについて、以下に概要を説明する。

工程と単位原価

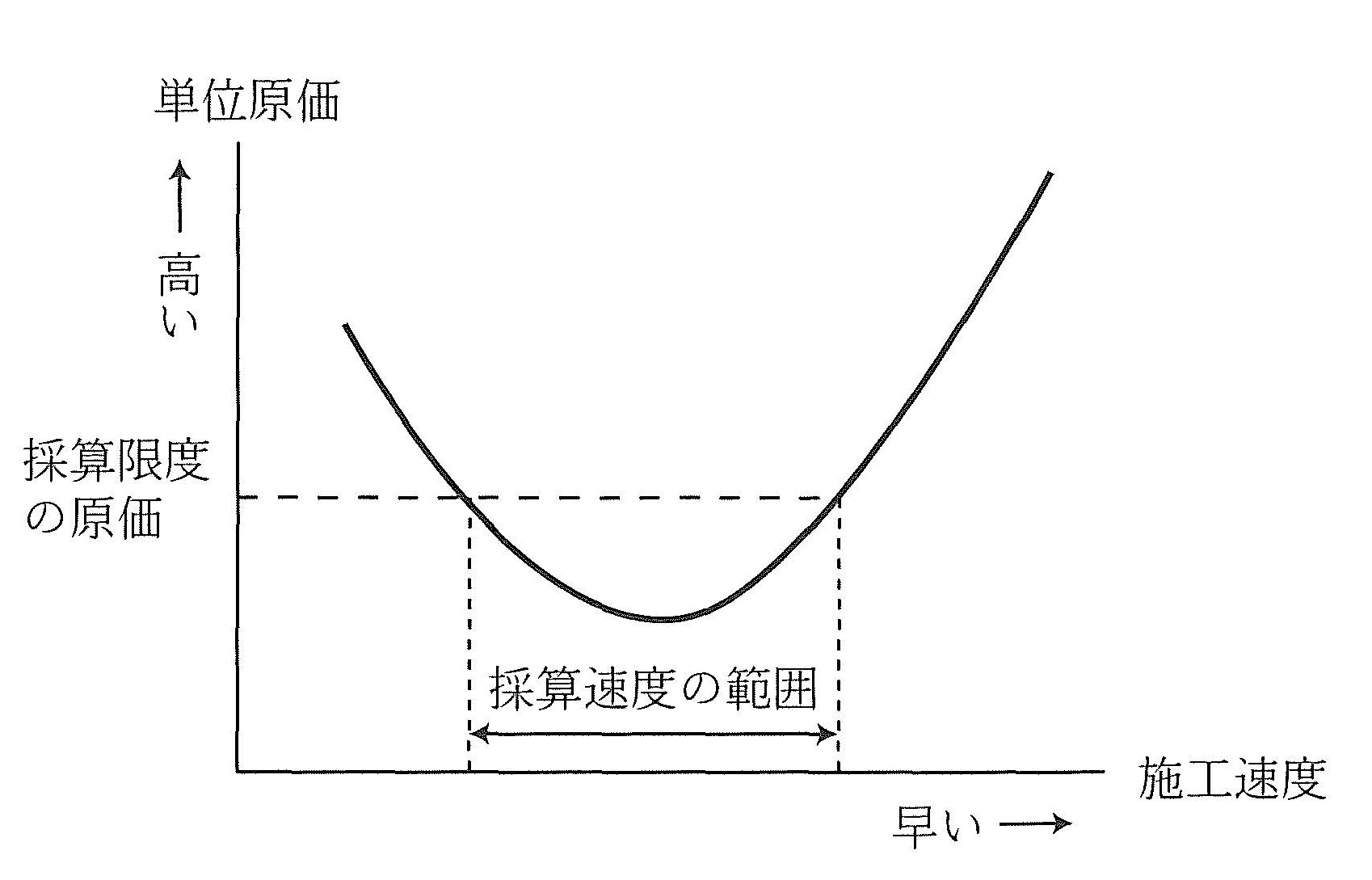

一つの工事(一部分または全体)に関する工程(施工速度)と原価の関係は、一般的に、図-1 に示すようなものとなる。

図-1:工程��と原価

施工速度が遅いと施工効率が悪く単位あたりの原価は高いが、施工速度を速めると出来高が増加して単位原価は低減する。さらに、ある限度を超えて施工速度を速めようとすると、機械の大型化や高価な資材の使用が必要となり、単位原価は上昇する。単位原価の上昇が著しい例は、突貫工事である。

実行予算の立案にあたって、単位原価には採算を確保するための採算限度となる原価があり、単位原価が採算限度の原価以下となる工程が採算速度である。また、工事工程は、施工速度が採算限度の範囲内で工期を満足し、最も効率的かつ経済的となるよう設定する必要がある。

施工出来高と工事総原価

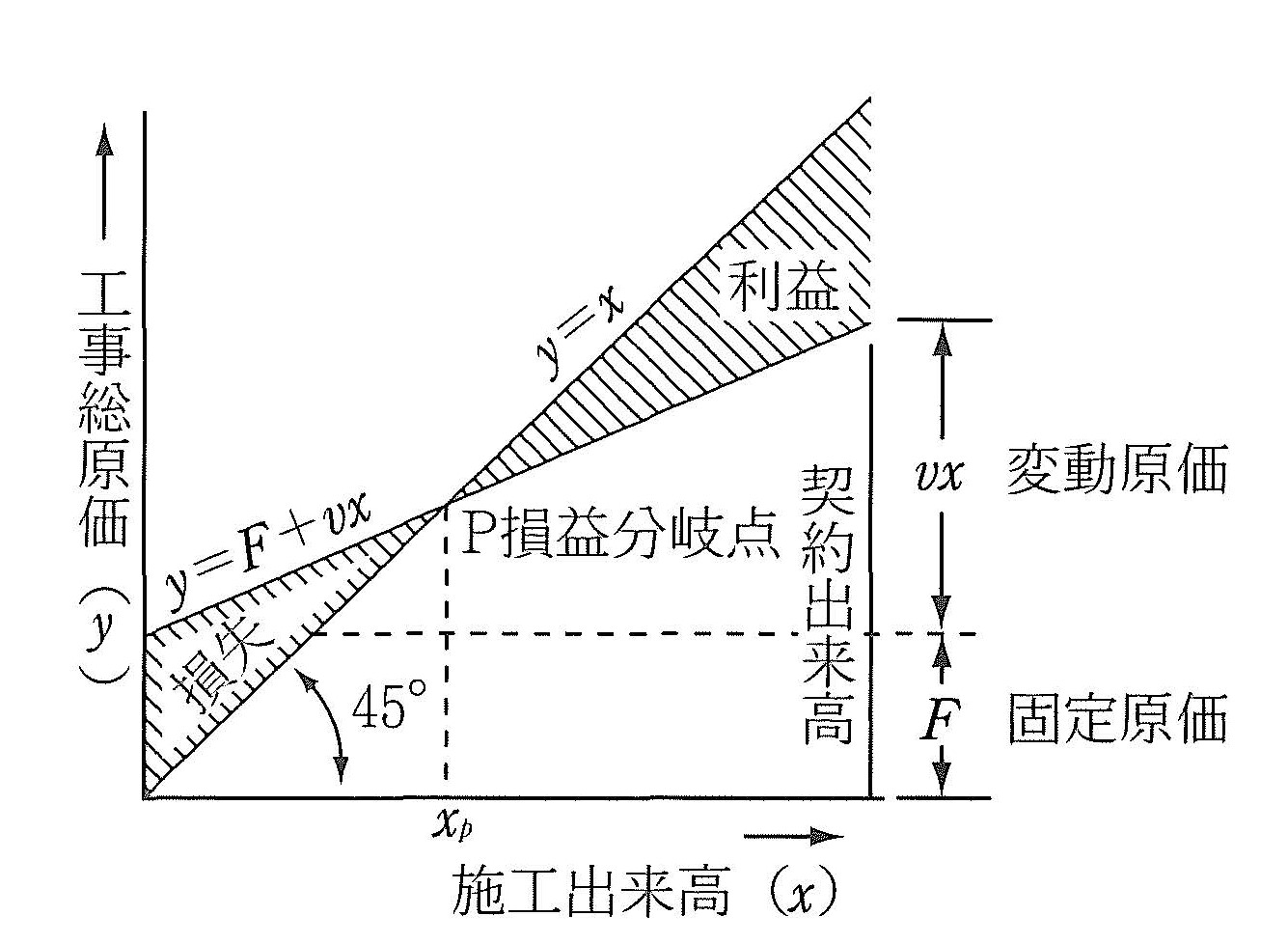

一定の施工速度のもとにおける施工出来高(施工量)と工事総原価との関係は、一般に、図-2 に示すようなものとなる。

図-2:利益図

工事総原価は、施工出来高に関係なく必要な一定の固定原価と、施工出来高の増加に応じて増大する変動原価とから成る。

- 固定原価:現場事務所費用、建設機械の損料、職員給与他現場諸経費など、施工量の増減に関係ない原価

- 変動原価:材料費、労務費、機械運転経費など、施工量に比例する原価

一般に、変動比率は施工条件で変化するので、工事総原価は直線とはならないが、変動原価の上昇を抑えるために、なるべく直線を維持するように工程を計画し管理することが望ましい。そのためには、次に示す、外部および内部の 2 条件が維持される必要がある。

- 外部条件

- 設計、仕様、数量、工期、契約原価など発注者の要求に変化のないこと。

- 地質、天候など自然条件に予想外の変化のないこと。

- 物価、労賃など一般市況に大きな変化のないこと。

- 内部条件

- 工事用仮設備、機械、管理組織などの規模や施工法に大きな変化のないこと。

- 施工量に比例的でないような賃金方式を採用しないこと。

- 材料の消費量が施工量に比例的であること。

- 材料購入単価、支払賃金率に変化のないこと。

- 施工される工種の構成比率に大きな変更のないこと。

これらの条件が適切に維持・管理され、図-2 のような原価曲線の関係が成立する場合、工事は「経済速度で施工されている」といい、目標とする施工出来高が大きいほど利益が上がる健全経営となる。また、予期し得ない理由により、上記(2)内部条件が維持されず、不利な方向に大きく変動した場合は、損益分岐点が著しく右方向にずれて、契約施工出来高を達成しても利益が上がらず、損益分岐点が現れない赤字工事となる。その極端な例が、突貫工事である。

採算速度

図-2 より、�契約施工出来高が損益分岐点の施工出来高と等しい場合には、工事は採算を確保するための最低採算速度の状態にある。工事運営上、工程計画と工程管理においては、常にこれ以上の施工速度を保持できるようにしなければならない。

- 損益分岐点:工事運営に要する収入と支出が等しくなり、黒字にも赤字にもならない状態

- 採算速度:損益分岐点の施工出来高以上の施工出来高をあげるときの工程速度

経済的な工程計画の立案

工事を運営するためには、突貫工事とならないように、経済速度で最大限に施工量の増大を図る工程計画を立案する必要がある。そのために、固定費を最小限にし、変動費率を極力小さくすることが重要であり、次の事項に留意する必要がある。

- 仮設備工事、現場諸経費を必要最小限にすること。

- 施工用機械設備、仮設資材、工具などは必要最小限とし、できるだけ反復使用すること。

- 作業員は、合理的最小限の一定数とし、全工事期間を通じて稼働作業員数の不均衡をできるだけ少なくすること。

- 施工の段取り待ち、材料待ち、その他機械設備の損失時間をできるだけなくすこと。

最適工期の決定

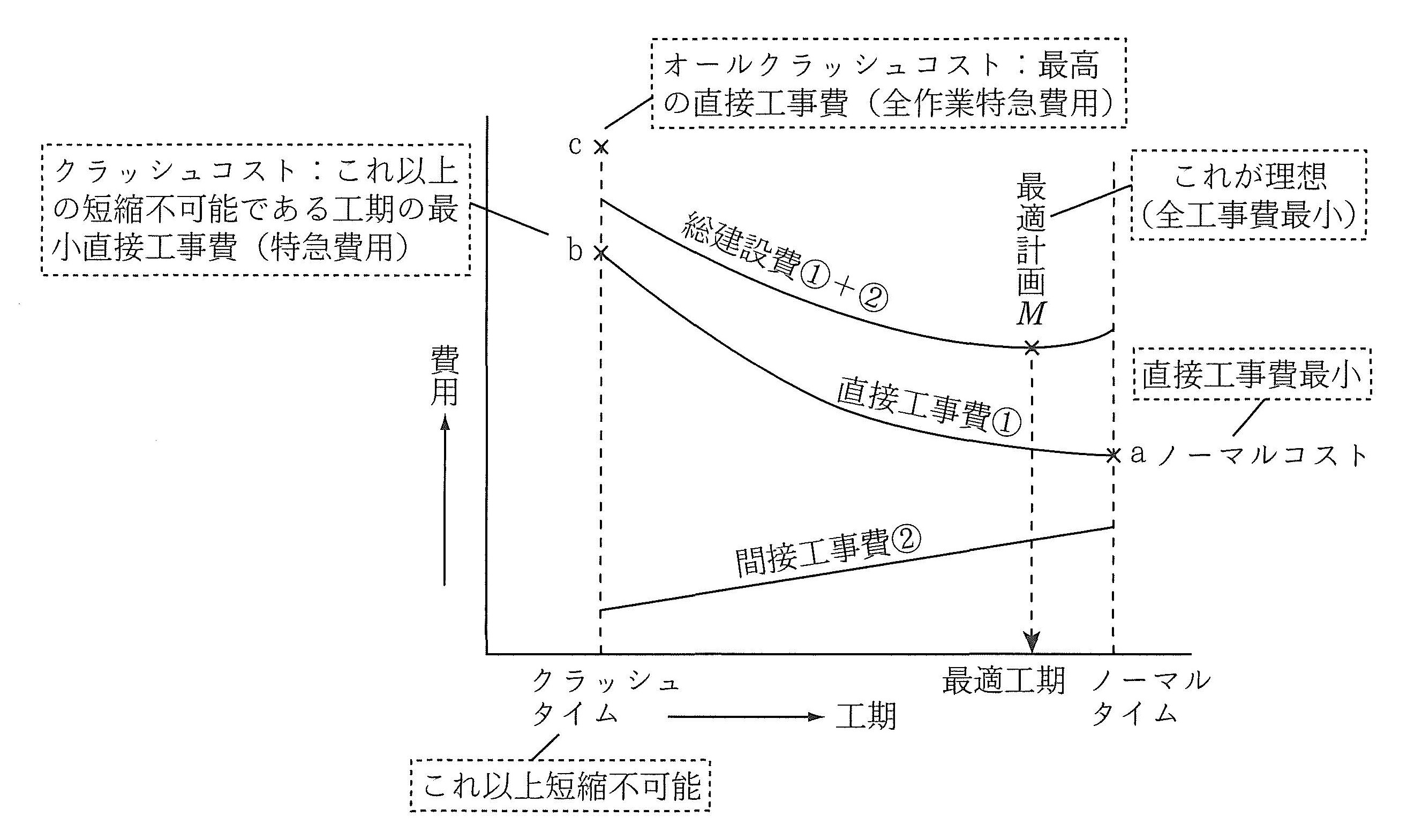

最適工期とは、建設�費のうち、直接工事費と間接工事費の合計金額が最も経済的となる工期である。

直接工事費と間接工事費

直接工事費と間接工事費の内容および性質は、次のとおりである。

- 直接工事費

- 労務費、材料費、仮設備費、機械運転費など

- 一般に、作業速度を経済速度以上に速めると、超過勤務、多交代作業、多人数同時作業等の非能率作業の発生、高価な材料、高価な機械や工法の採用などによって、直接費は増加する。つまり、工期の短縮に伴って、直接費は増加することになる。

- 間接工事費

- 共通仮設費、現場管理費、減価償却費、金利など

- 一般に、工期の延長にしたがって、ほぼ直線的に増加する傾向にある。

最適工期の選定方法

最適工期は、直接工事費と間接工事費の組合せが最小となるような工期として求めることができ、工事費曲線(図-3)で表される。

図-3:工事費曲線

- 直接工事費と工期

- 工事の直接工事費が最小となる最長工期、すなわちノーマルタイムより工期を短縮した場合の最小��直接工事費の算出方法に CPM(クリティカルパスメソッド)と呼ばれるものがあり、図-3 の曲線 ab として得られる。

- 間接工事費と工期

- 間接工事費は、工期の短縮にしたがって減少する。通常、ノーマルタイムで最大であり、クラッシュタイムで最小を示し、その間をほぼ直線的に変化する。

- 総建設費と最適工期

- 図-3 から得られる総建設費曲線が最小となる点 M を求め、それに対応する工期が最適工期となる。

実際の工事では、工期を短縮することで資源(人や機械)を次工事へ投入でき、得られるメリットも大きい。こうした外部条件も勘案して工期を検討することが必要である。ただし、工期を短縮し過ぎると品質低下や安全上の問題が発生し、これらを補足するためのコスト増が予想される。したがって、総合的な観点で適正な工期を検討することが重要である。

工程計画の作成手順

工程計画は、工事の種別、内容、工期および現場状況などの施工条件が明らかになると、それに応じて施工方法その他全体の施工計画の大綱が自然に決定される。その過程を工程計画立案の手順として示すと、次のようになる。

- 工種分類に基づき、基本管理項目である工事項目(部分工事)について、施工手順を決める。

- 各工種別工事項目の適切な施工期聞を決める。

- 全工事が工期内に完了するように、前述の工種別工程の�相互調整を行う。

- 全工期を通じて、労務、資材、機械の必要数を均し、過度の集中や待ち時聞が発生しないように工程を調整する。

- 以上の結果をもとに、全体の工程表を作成する。

このような手順に従って適切な工程計画を作成するためには、建設機械の選定、作業員、材料の供給予測のほか、現場条件や気象などの自然条件など、あらゆる関連条件を考慮して計画することが必要である。