工程図表

工程図表の種類

工程図表による管理

工程管理では、各種の工程図表を作成し、実施と検討のための基準として使用する。その際に、工程図表を基本工程表(全体工程表)と部分工程表および細部工程表とに分けて扱うことがある。基本工程表は、工事の主要な工種ごとに区分して施工順序を組み合わせ、全体的に工期を満足させるように作成したものである。部分工程表および細部工程表は、基本工程表にのっとり、各工程をさらに詳細に組み立てたものであり、時間単位も月から日へと細かくなっている。

工程図表は、前述の「経済的な工程計画の立案」で述べた趣旨にのっとり、作業可能日数の算定、平均施工速度による 1 日標準施工量の算定、部分工事に必要な日数の算定、施工順序の決定、最適工期の決定などを行って確定した工程を図表化したもので、工事の施工とその管理を行うために作成するものである。

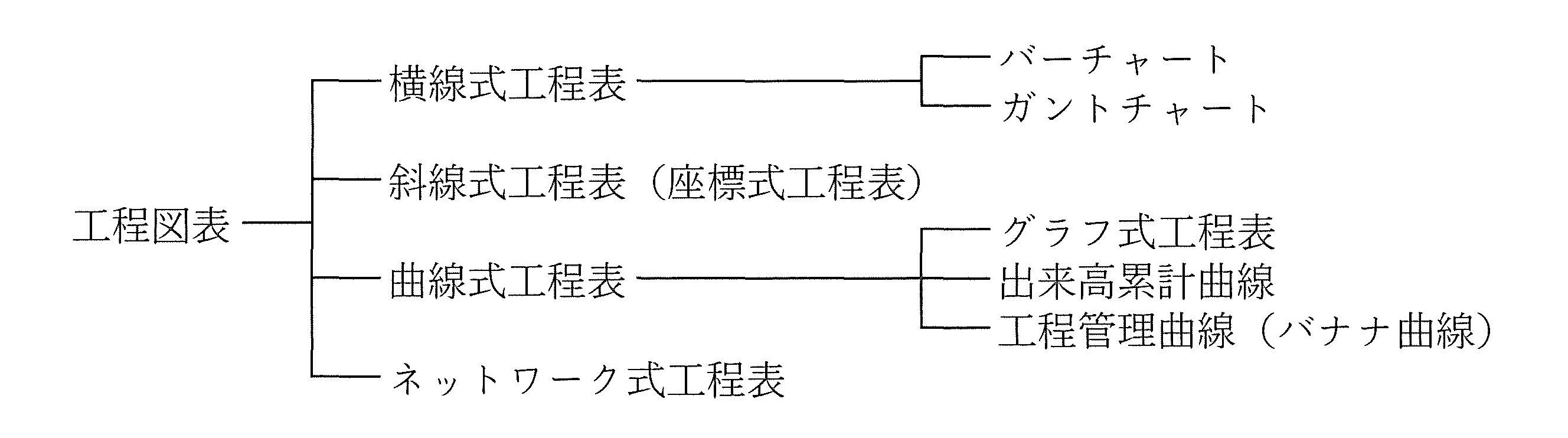

工程図表には、横線式工程表(バーチャート、ガントチャート)、斜線式工程表(座標式工程表)、曲線式工程表(グラフ式工�程表、出来高累計曲線)、工程管理曲線(バナナ曲線)、ネットワーク式工程表がある。

図-4:工程図表の分類

横線式工程表

バーチャート

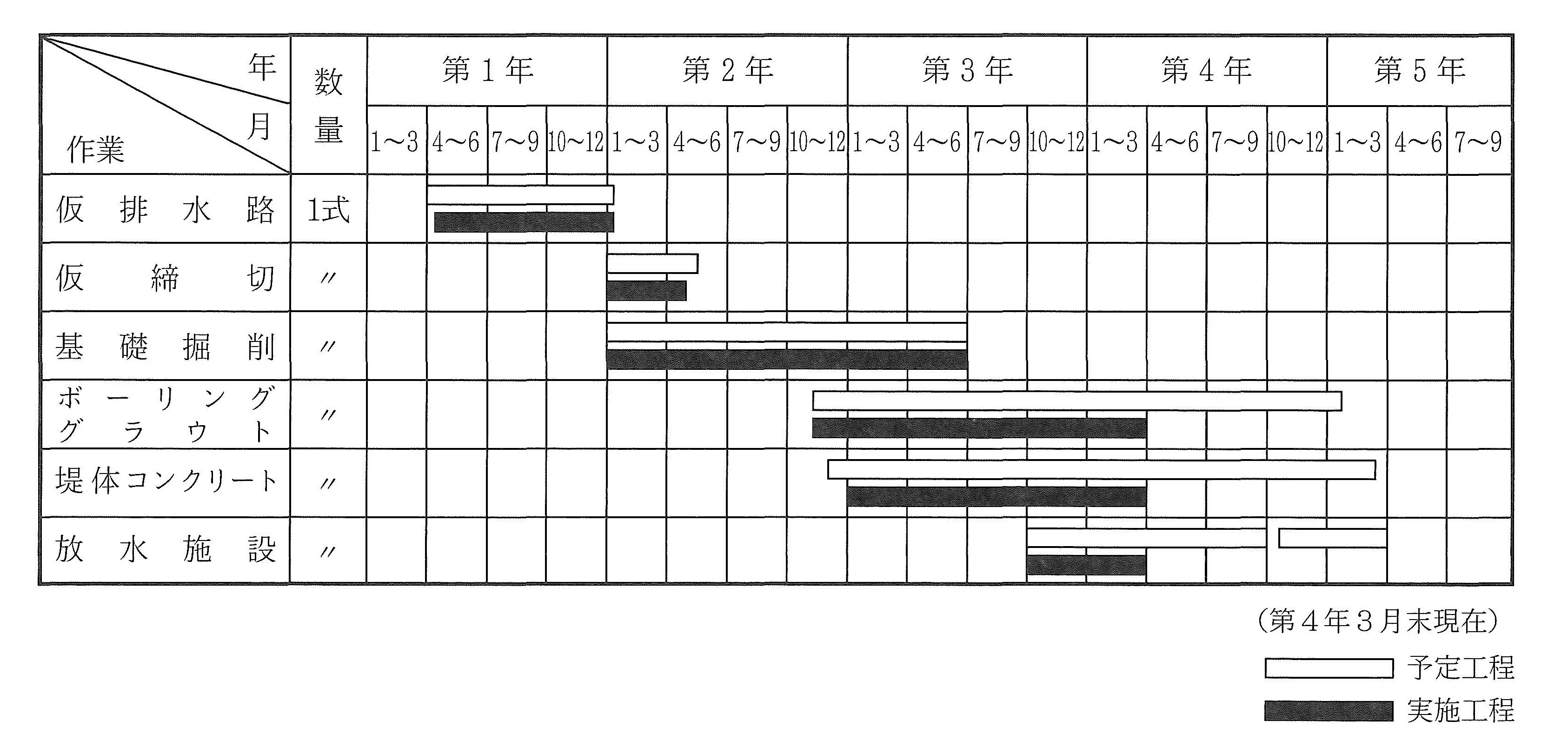

バーチャートの長所は、作成および修正が容易で、各作業の所要日数や進捗状況が直観的にわかることである。一方、短所は工期に影響する作業が不明確である点である。バーチャートを作成する手順は、次のとおりである。

- 全体を構成するすべての部分作業(部分工事)を縦に列記する。

- 利用できる工期を横軸に示す。

- すべての部分工事の施工に要する時間をそれぞれ計画する。

- 工期内に全体工事を完成できるように、3 により計画した各部分の所要時間を図表の上にあてはめて日程を組む。

このうち、日程の組み方には、次の 3 通りの方法がある。

- 順行法は、施工順序にしたがって、着手日から決めていく方法である。

- 逆算法は、逆に竣工期日からたどって、着手日を決める方法である。

- 重点法は、季節や工事現場条件、契約条件などに基づいて、重点的に着手日、終了日をとりあげ、これを全工期の中のある時点に固定し、その前後を順行法または逆算法で固めていく方法である。

図-5:バーチャートの例

ガントチャート

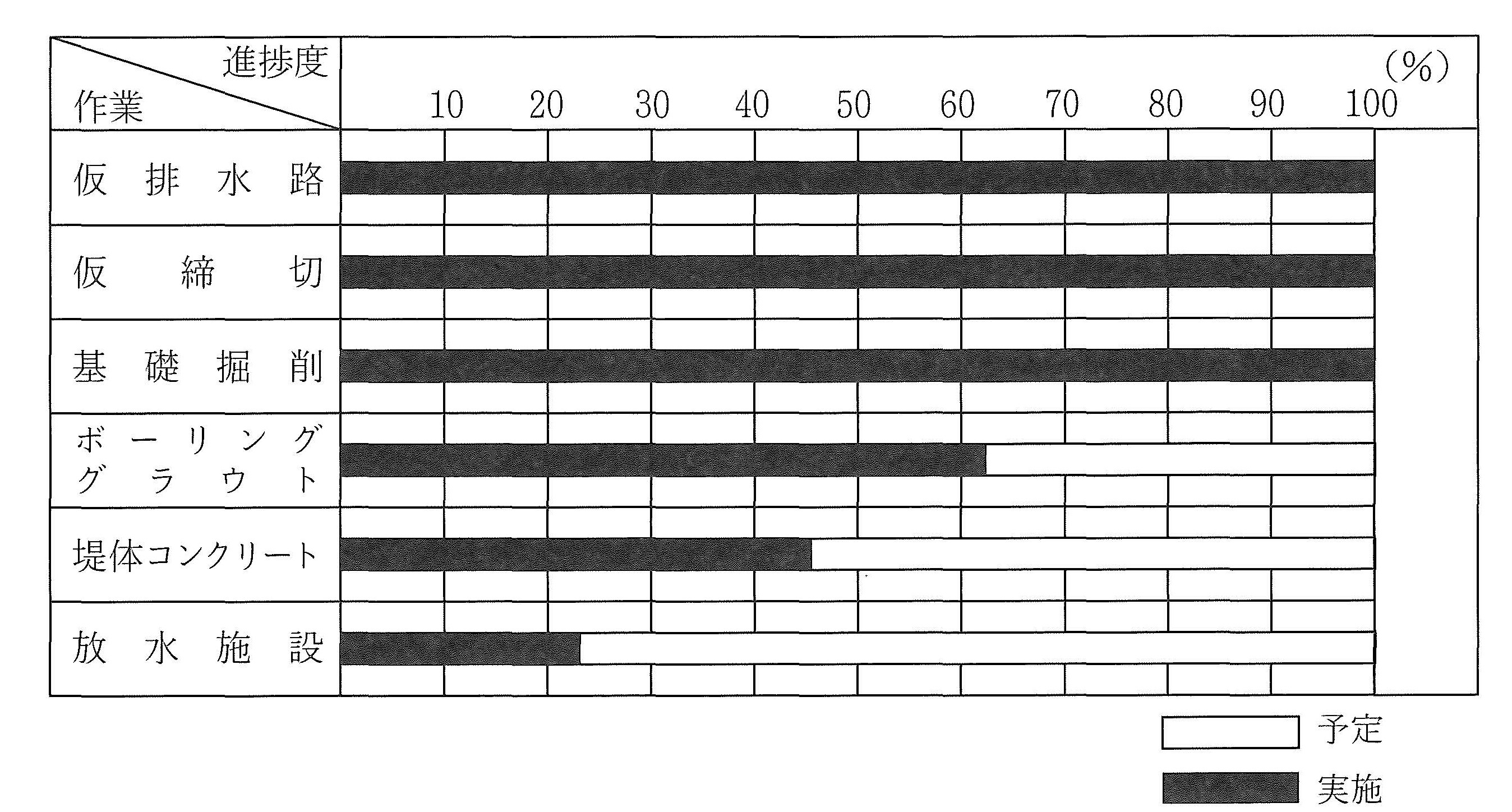

ガン卜チャートは、各作業の完了時点を 100%として横軸に達成度をとり、縦軸にはパ-チャートと同様、部分作業(部分工事)を列記する。ガントチャートの長所は、作成が容易で、各作業の現時点での進捗度合がよくわかることである。一方、短所は、作業に必要な日数がわからず、工期に影響する作業が不明確なことである。

図-6:ガントチャートの例

斜線式工程表

斜線式工程表(座標式工程表)は、横軸に区間(距離程)をとり、縦軸に日数(工期)をとって表すものである。

斜線式工程表の長所は、トンネル工事のように進捗が距離のみによる場合は、すべての工種が枠内に表現でき、また、施工場所と施工時期の進捗状況が直視的にわかることである。一方、短所は、工種間の相互関係が不明確で、部分的な変更があった場合に全体に及ぼす影響がわかりにくいことである。

図-7:斜線式工程表の��例

曲線式工程表

グラフ式工程表

工事や作業の開始に先立って曲線式工程表を作り、作業の進みぐあいに伴ってこれに実施出来高の曲線を入れ、両方の曲線を比較対照して工程を管理することは、予定の工期に工事を完成するために必要である。また、計画工程に沿って作業を進めることが機械、労力、資材などの損失を防ぐことにつながり、経済的に工事を進めることができる。

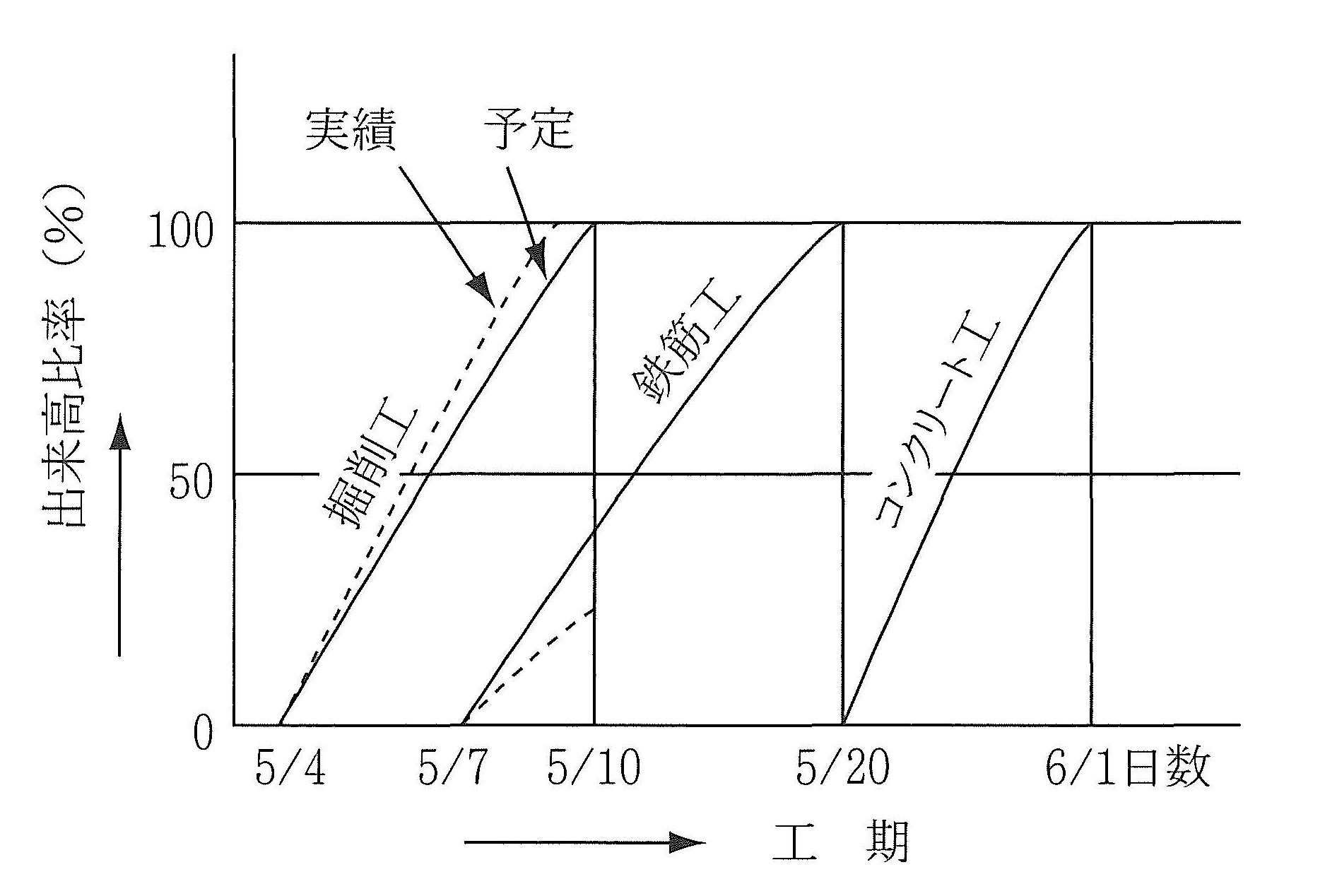

グラフ式工程表は、横軸に工期をとり、縦軸に各作業の出来高比率(%)をとって、工種ごとの工程を斜線で表した図表である。グラフ式工程表の長所は、予定と実績との差を直観的に比較しやすいこと、また、どの作業が未着工か、施工中か、完了したかの進推状況が一目瞭然なことである。一方、短所は、各作業の相互関連と重要作業が不明確なことである。

図-8:グラフ式工程表の例

出来高累計曲線

出来高累計曲線は、横軸に工期をとり、縦軸に出来高累計をとって、全体工事に対する��月ごとの出来高比率を累計した曲線である。

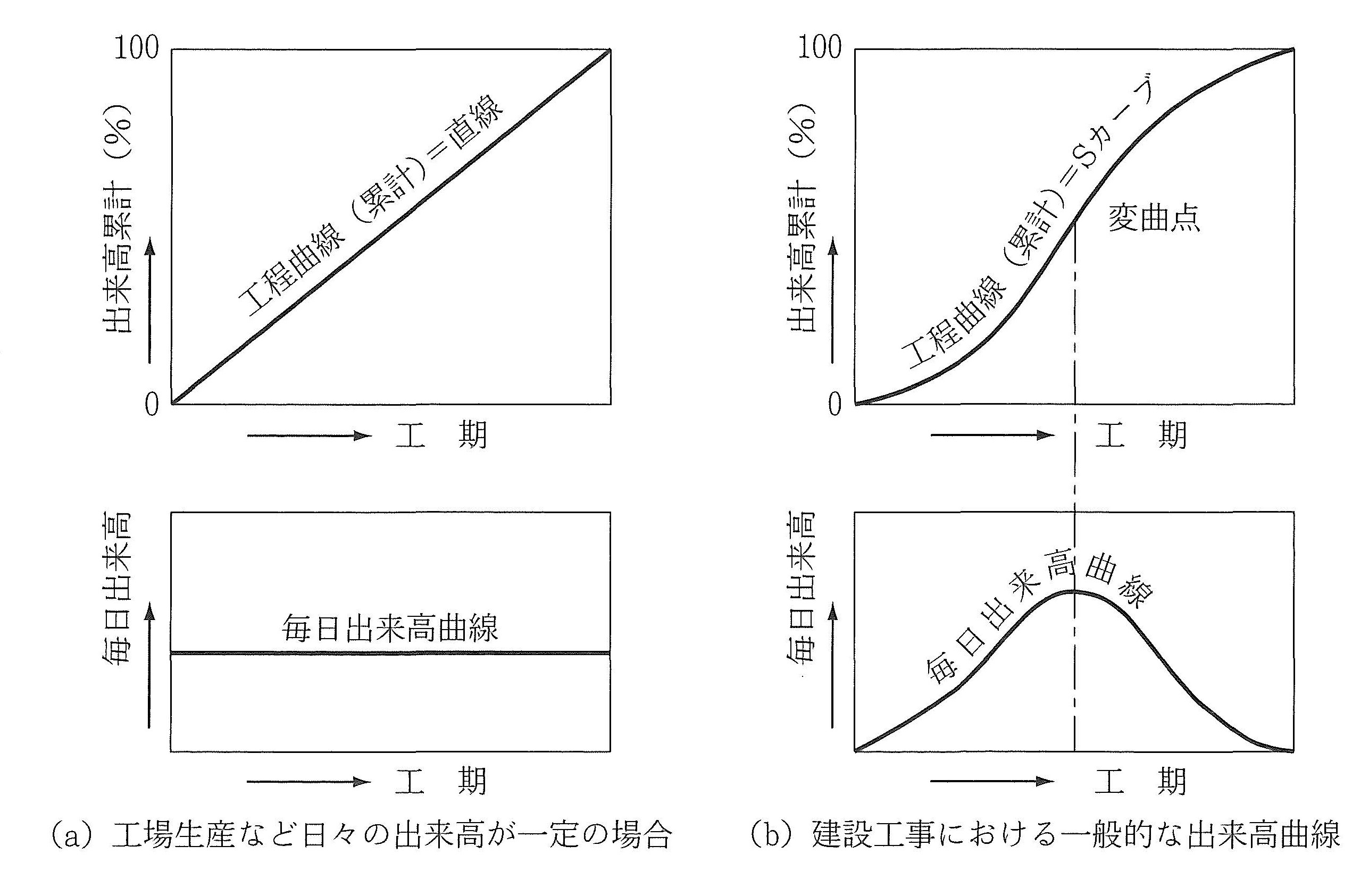

図-9:工程曲線と毎日出来高曲線

一般に、工期の初期には仮設や段取りがあり、また終期には仕上げや後片付けなどがあるため、工程速度(1 日の出来高)が初期(最盛期)より低下するのが普通である。

つまり、毎日の出来高は工事の初期から中期に向かって増加し、中期から終期に向かって減少していく。このとき、出来高累計曲線は変曲点を持った S 型の曲線となる。この曲線を S 字カーブと呼んでいる。工期の後半になると上方に凸形となり、一般に S 型となるが、ときには実施工程曲線が終期に来ても上方が凹形となることもある。

このような型の工程曲線は、工程遅延を取り戻すために、最後のほうで突貫工事を続けたことを表しており、避けなければならない。このためにも、工事初期において、できるだけ予定よりも先行させておく必要がある。

出来高累計曲線の長所は、作業の進捗度合がわかりやすく、予定工程曲線と実施工程曲線を比較できるので、適切に工程管理が行えることである。一方、短所は必要な日数、工期に影響する作業がわからないことである。

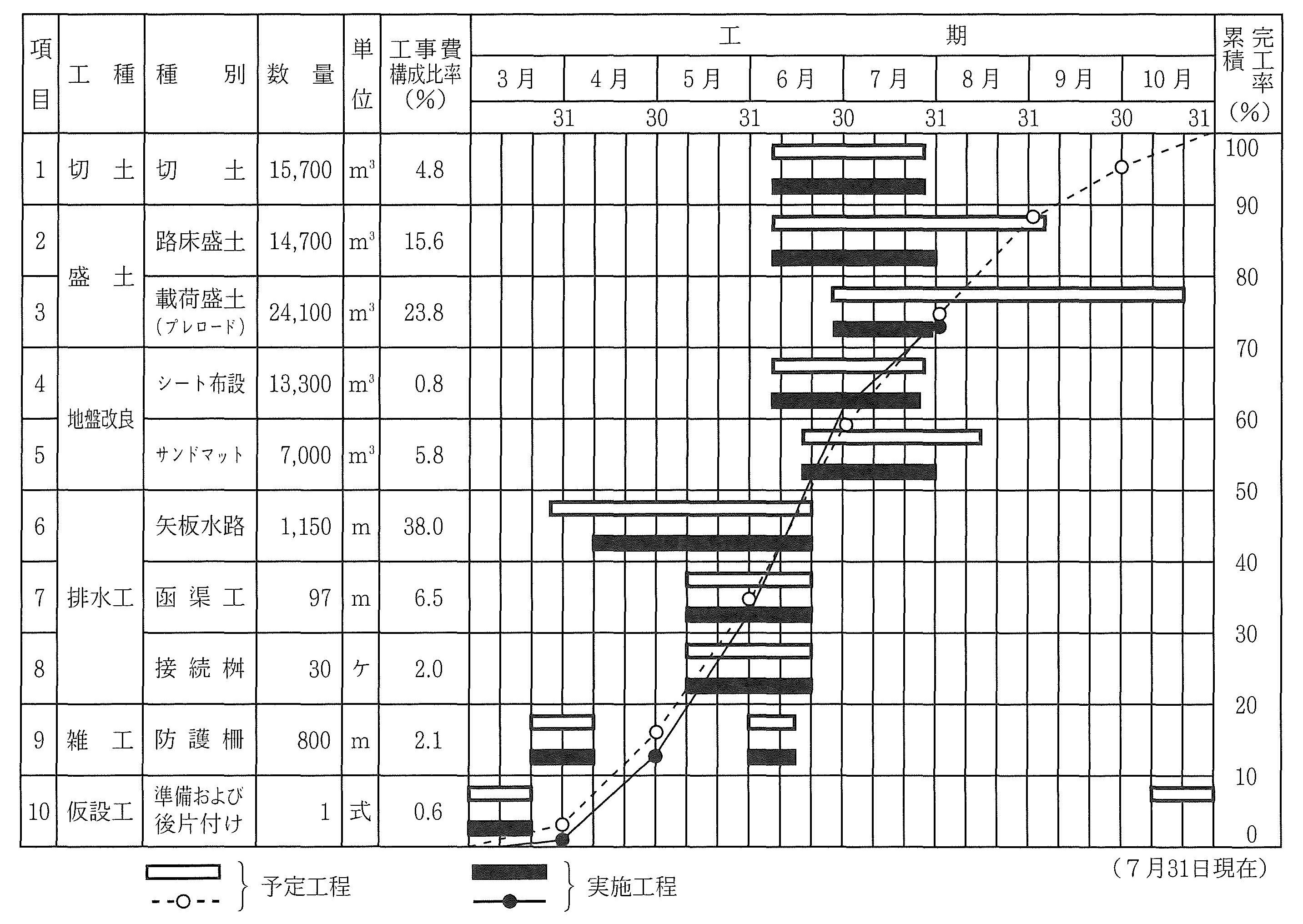

出来高累計曲線の作成手順は、次のとおりである。

- バーチャートを作成する。

- 各部分工事(種別)工事費構成比率を求める。

( 部分工事費 / 全工事費 ) × 100 = 工事費構成比率(%) - 月ごとの部分工事別予定出来高に工事費構成比率を乗じて、全体工事に対する予定出来高比率を求め、これを累計して全体工事の予定出来高累計曲線を求める。

- 工事の進捗にしたがって、定期的に実績を調査のうえ、上記手順により実施曲線を記入し、予定と実施との両曲線を比較して遅延の有無を調べ、工程を管理する。

図-10:パーチャートに出来高累計曲線を加えた例

工程管理曲線

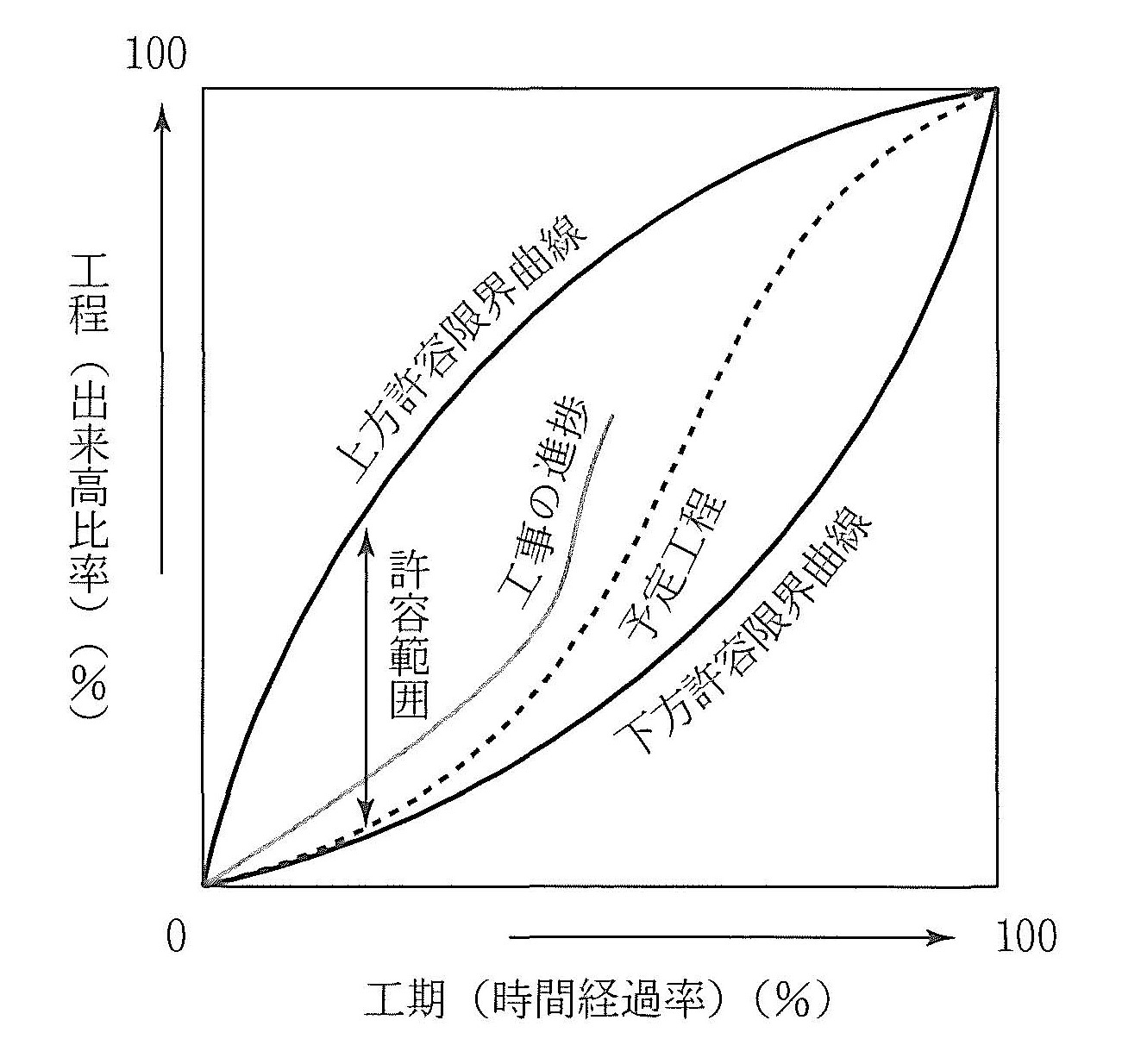

工程管理曲線(バナナ曲線)は、アメリカのカリフォルニア州道路局で、代表的な道路工事についての工程曲線を作成して、時間的経過と出来高との関係を調査研究し、道路工事の工程管理曲線としたものである。この曲線は、時間の経過について出来高工程の上下変動域を調べたもので、2 つの曲線がバナナの形をしているところからバナナ曲線と呼ばれている。予定工程は平均施工速度をもとに作成されるが、実績曲線は工事に関係する種々の条件により、予定工程との間にずれが生じる。このずれが許容可能な範囲であるか否かの判定に、このバナナ曲線が用いられる。

図-11:工程管理曲線

工事開始時点をとし、終了時点を 100%とし�て、時間経過率に応じたその工事の出来高(%)をプロットして、出来高が上方許容限界曲線と下方許容限界曲線の間にあればよい。出来高が下方許容限界曲線の下にあると、工程進捗が遅れていることがわかり、緊急に対策が必要となる。また、上方許容限界曲線の上にある場合は、人員や機械の配置が多すぎるなど、計画に誤りがあることが考えられるので、やはり検討を必要とすることになる。

工程管理曲線は、総出来高金額による管理なので、作業の進捗度合がわかりやすいが、一方、作業の手順が不明確で、作業に必要な日数や工期に影響する作業がつかみにくいというデメリットもある。

工程管理曲線の計画および管理の方法を要約すると、次のとおりである。

- 横線式工程表に基づいて予定工程曲線を作成し、それが管理曲線の許容限界内、例えば、バナナ曲線の中に入るかどうかを検討する。

- 予定工程曲線が許容限界から外れるときは、一般に不合理な工程計画と認められるため、再検討のうえ横線式工程表の主工事の位置を変更して、予定工程曲線がバナナ曲線の許容限界内に入るように調整して計画しなおす。

- 実施工程曲線がバナナ曲線の上方許容限界を越えたときは、工程が進み過ぎているので、必要以上に大型の機械を入れるなど不経済になっていないか検討する。

- バナナ曲線の下方許容限界を実施工程曲線が下回るときは、工程遅延は致命的であり、突貫工事が不可避であるため、突貫工事に対して最も経済的な実施方策を根本的に検討することが必要となる。

ネットワーク式工程表

ネットワーク式工程表は、多種の作業の中でどれが全体工程に最も影響するかを知り、あらかじめ管理の重点となる作業を決定するため、また、工程遅延を防止し適切な措置を行う場合に、どの作業をどの程度早めたらよいかを的確に判断するために開発され、利用されてきたものである。

長所

ネットワーク式工程表の長所は、作業の順序関係が明確になり、施工計画の段階で作業手順の検討がつくされ、その全体の姿が担当者の頭に入る。工程のネックとなる作業が明らかになるので、重点管理が可能になる。作業順序がはっきりするため、工事担当者間で細部にわたっての具体的な情報伝達ができる。工事途中での天候や段取替えなどで当初計画を変更せざるを得ない場合、速やかに対処できる。複雑な仕事でも、コンピュータの利用によって、短時間に工程計画ができる。

短所

ネットワーク式工程表の短所は、ネットワークを構成する各作業の歩掛りが正しくなければ、全体の精度が悪くなる。横線式工程表に比べて、工程表の作成に費用と労力を要する。横線式工程表に比べて、より多くのデータを必要とする。修正が比較的むずかしい。

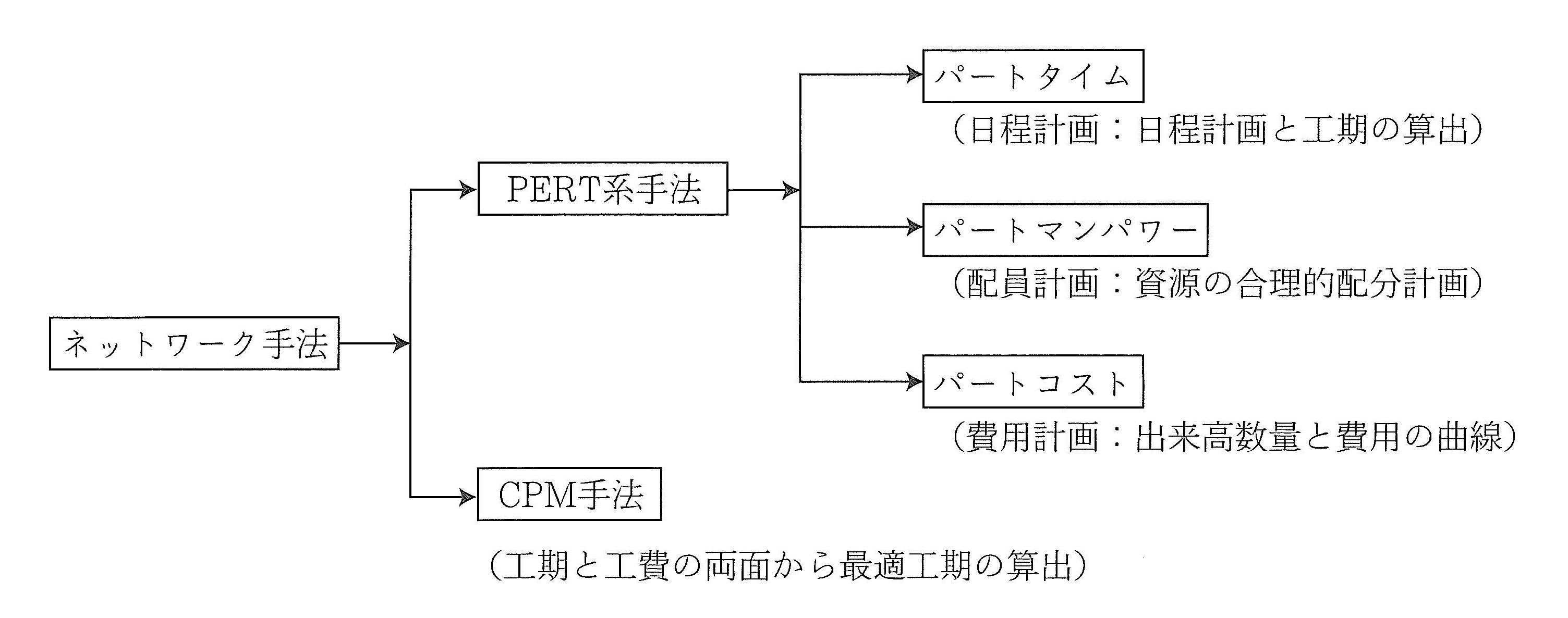

ネットワーク式工�程表を用いた工程管理手法は、大別して以下のように分けられる。

図-12:ネットワーク手法の分類

- PERT 系手法(Program Evaluation and Review Technique)

- 日程計画(パートタイム):時間の要素を中心として、工期や各作業の開始・終了を求めていく手法。

- 配員計画(パートマンパワー):日程計算に基づいて各作業の所要資源数量を出し、山積み計算を行う。その後、必要資源が日ごと凹凸がないように、各作業の着手時期を山崩し計算を用いて調整する手法。

- 費用計画(パートコスト):工程計画により、各作業の出来高数量に単価を乗じ、その結果を累計することにより、出来高数量と費用に関する累計曲線を求める手法。

- CPM 手法(Critical Path Method)

- 時間を費用との関連においてとらえ、工期を短縮するにつれて費用がどのように増加していくかをみながら、最適工期、最適費用を設定する手法。

基本的考え方

ネットワーク式工程表作成の基本的考え方は、ネットワーク手法の基本的ルール、まる(○)と矢線(→)の結びつきで表現でき、かつ目的に対して弾力的に表示可能なものである。

作成の前提の第一は、ネットワーク式工程表作成の目的を明確にとらえることである。一般には、

- 経済的スピードで工期を守る

- 有効な資機材の配分計画

- 工費(労務費、材料費)の節減

- 経費の節減

- 資機材、人員の合理的運営

に主眼をおいている。

最近の工事では、さらに複雑な要素が絡み合い、多くの問題を含んでいることも多くなっている。

第二として、ネットワーク式工程表作成の要点を以下に示す。

- 目的(仕事の目的)

- 対象(何について)

- 範囲(どこからどこまで)

- 相手(折衝)

- 工法(技術的に最適な工法)

- 工期(いつからいつまで)

- 費用(機材費、労務費、経費)

これらは各人が業務を遂行する場合、あるいはマネージメントとして管理する場合の基本的態度にほかならない。