ネットワーク式工程表の作成手順

基本用語

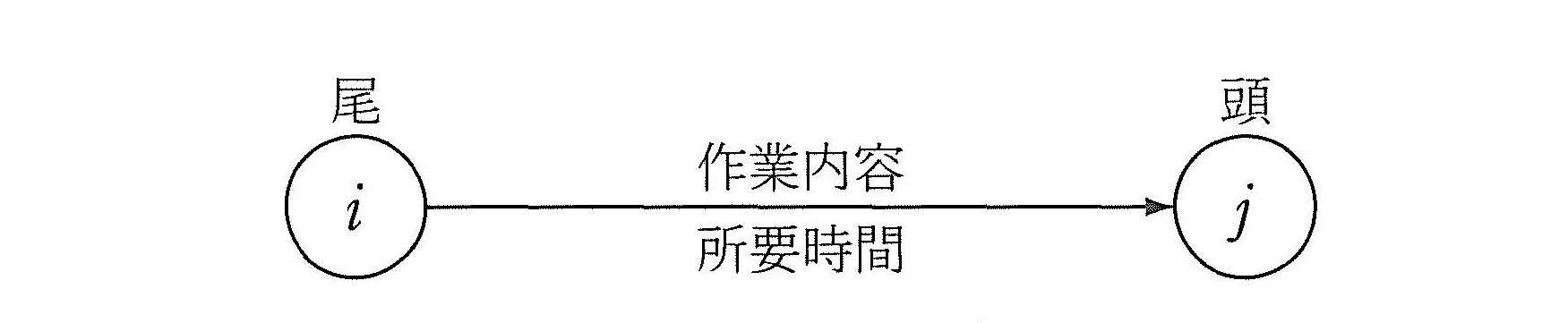

作業(アクティビティ)

- 作業は、矢線(→)で示される。

- 矢線の長さは、時間には無関係で、形は任意でよい。

- 矢線の尾が作業開始、頭が作業終了を示す。

- 一般的に、作業の所要時間を矢線の下に書き、作業名または作業内容を上に書く。

図-1:作業(アクティビティ)

イベント(結合点)

イベントは、〇で示し、〇の中に 0 または正整数を書き込み、これをイベント番号と呼ぶ。工程表では、作業の前後関係(次作業の開始条件となる前作業の完了)を明らかにする役割を持つ。

図-2:イベント(結合点)

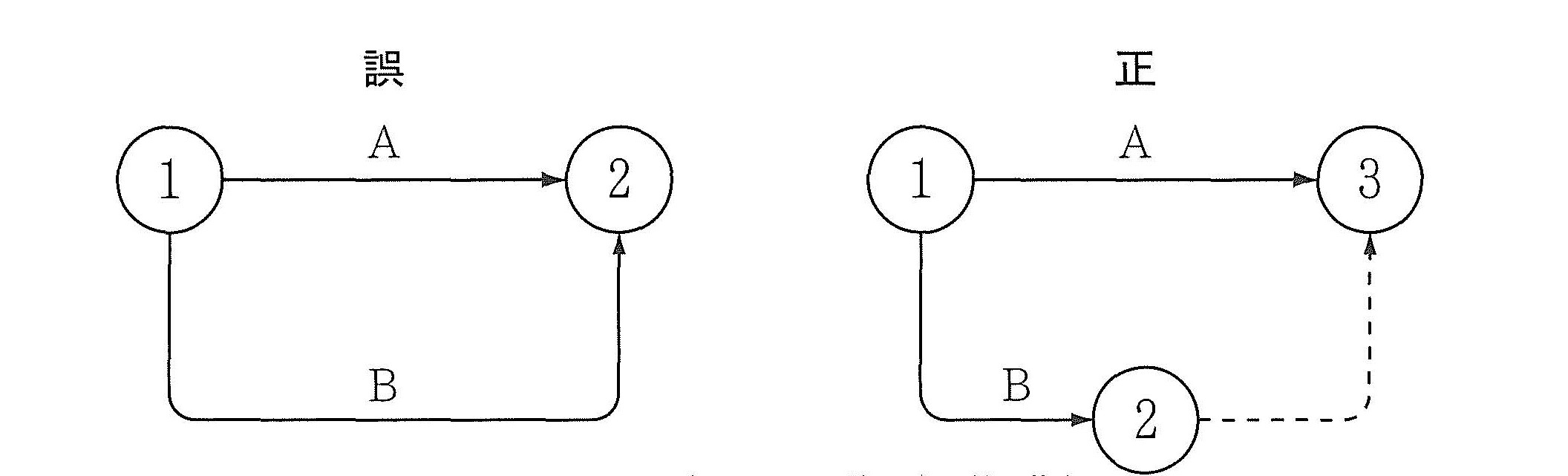

ダミー(疑似作業)

ダミーは、同一の作業が複数発生する場合に、起終点のイベントを区別するために使われる所要時間ゼロの疑似作業である。点線の矢印で表記する。

図-3:ダミー(疑似作業)

所要時間

作業の開始から終了までに要する時間を所要時間という。建設工事では、一般に日を単位としている。

基本ルール

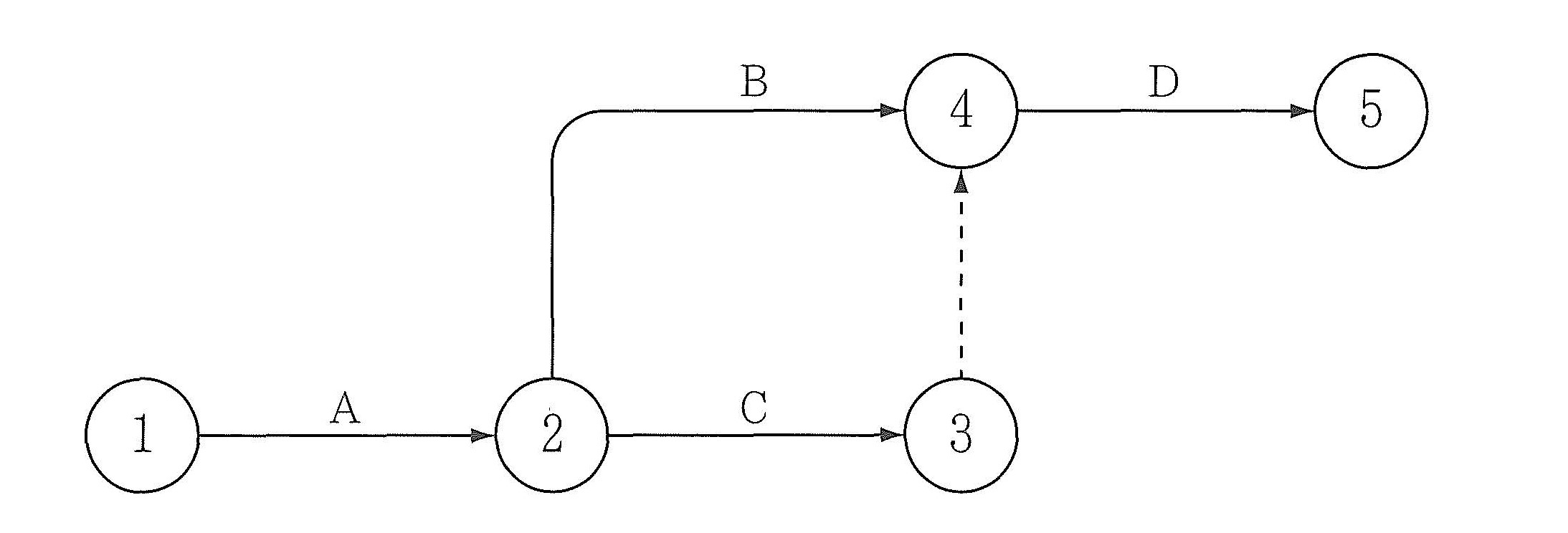

先行作業と後続作業

ある結合点において、入ってくる矢線(先行作業 B、C)がすべて完了した後でなければ、結合点から出る矢線(後続作業 D)は開始できない。

図-4:先行作業と後続作業

イベント(結合点)番号

イベント番号は、同じ番号が 2 つ以上あってはならない。

作業時刻

作業時刻は、作業の遂行に関係する時刻であり、次の 4 つに分類される。

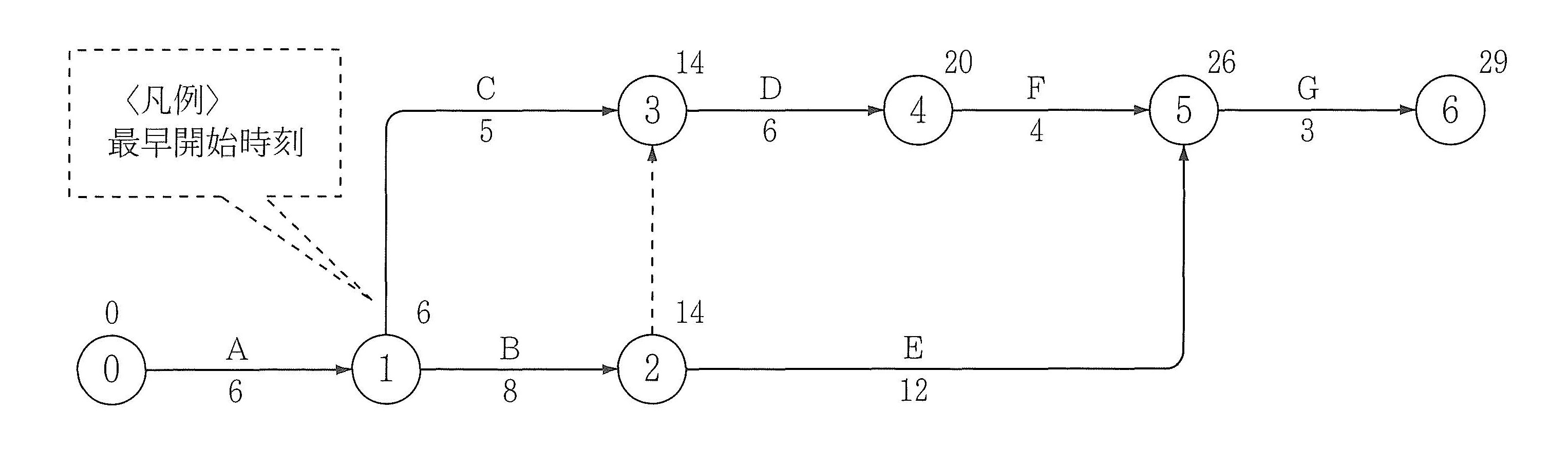

最早開始時刻

あるイベントにおいて、先行するすべての作業を終了し、次の作業が最も早く開始できる時刻を最早開始時刻(EarliestStartTime:EST)という。開始イベントの最早開始時刻は 0 とし、左から右へ所要時間を足し算する。ただし、先行作業が複数ある場合は、そのうち最も終わりが遅い作業が終わらなければ次の作業に入れない。

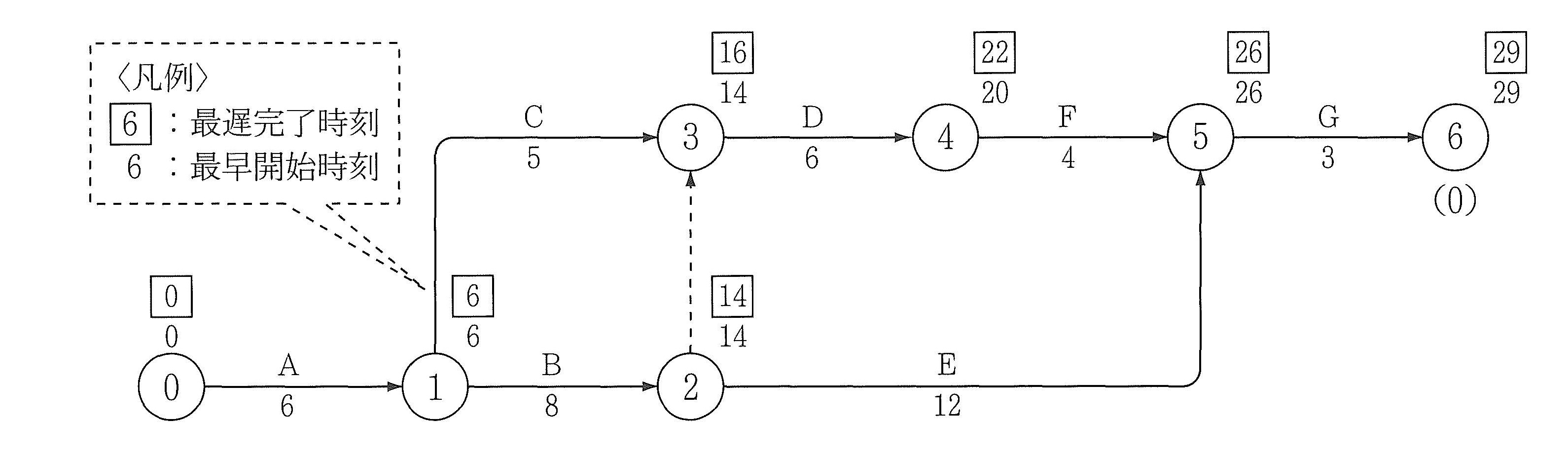

図-5:最早開始時刻

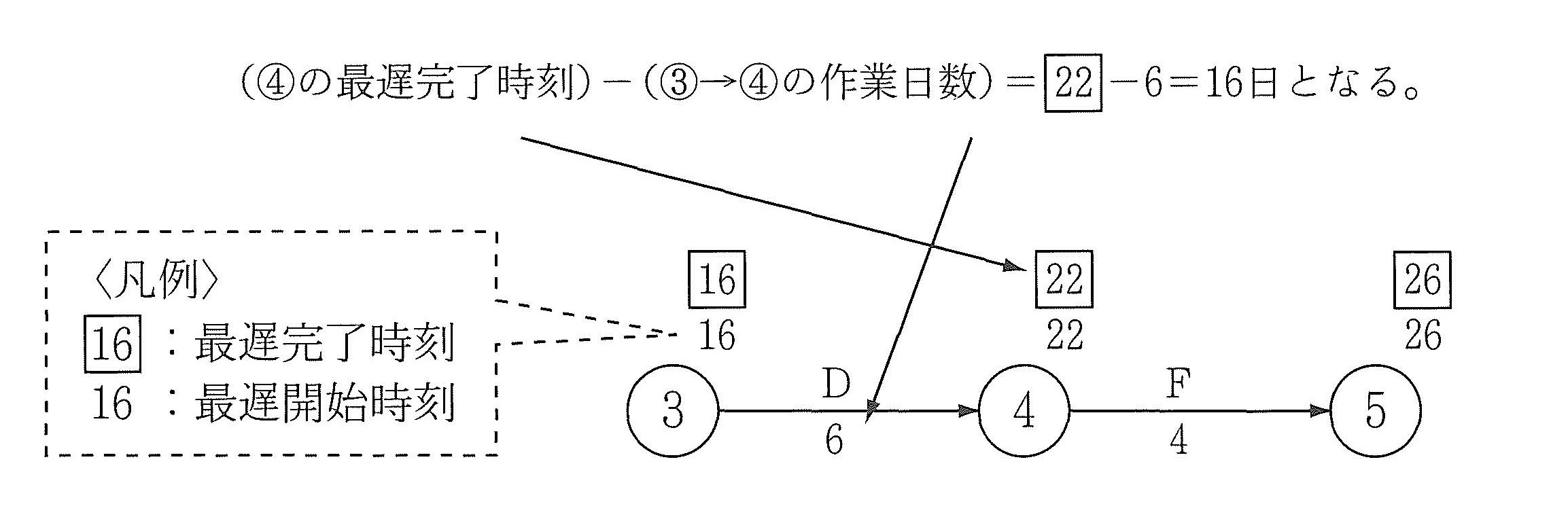

最遅完了時刻

工事が所要工期以内に完了するために、各イベントまでの先行作業のすべてが遅くとも終了していなければならない時刻を最遲完了時刻(LatestFinishTime:LFT)という。最終イベントの最早開始時刻をその工事の最遲完了時刻とし、右から左に各作�業の所要時間を引き算する。ただし、イベントに複数の作業(矢線)が戻る場合は、引き算の結果が最も小さいものが、そのイベントの先行作業の最遲完了時刻となる。

図-6:最遅完了時刻

最早完了時刻

その作業が最も早く終了できる時刻のことを最早完了時刻(EarliestFinishTime:EFT)という。

最遅開始時刻

その作業が遅くともその時刻に開始されなければ予定工期までに完成できない時刻のことを最遲開始時刻(LatestStartTime:LST)という。

図-7:最遅開始時刻

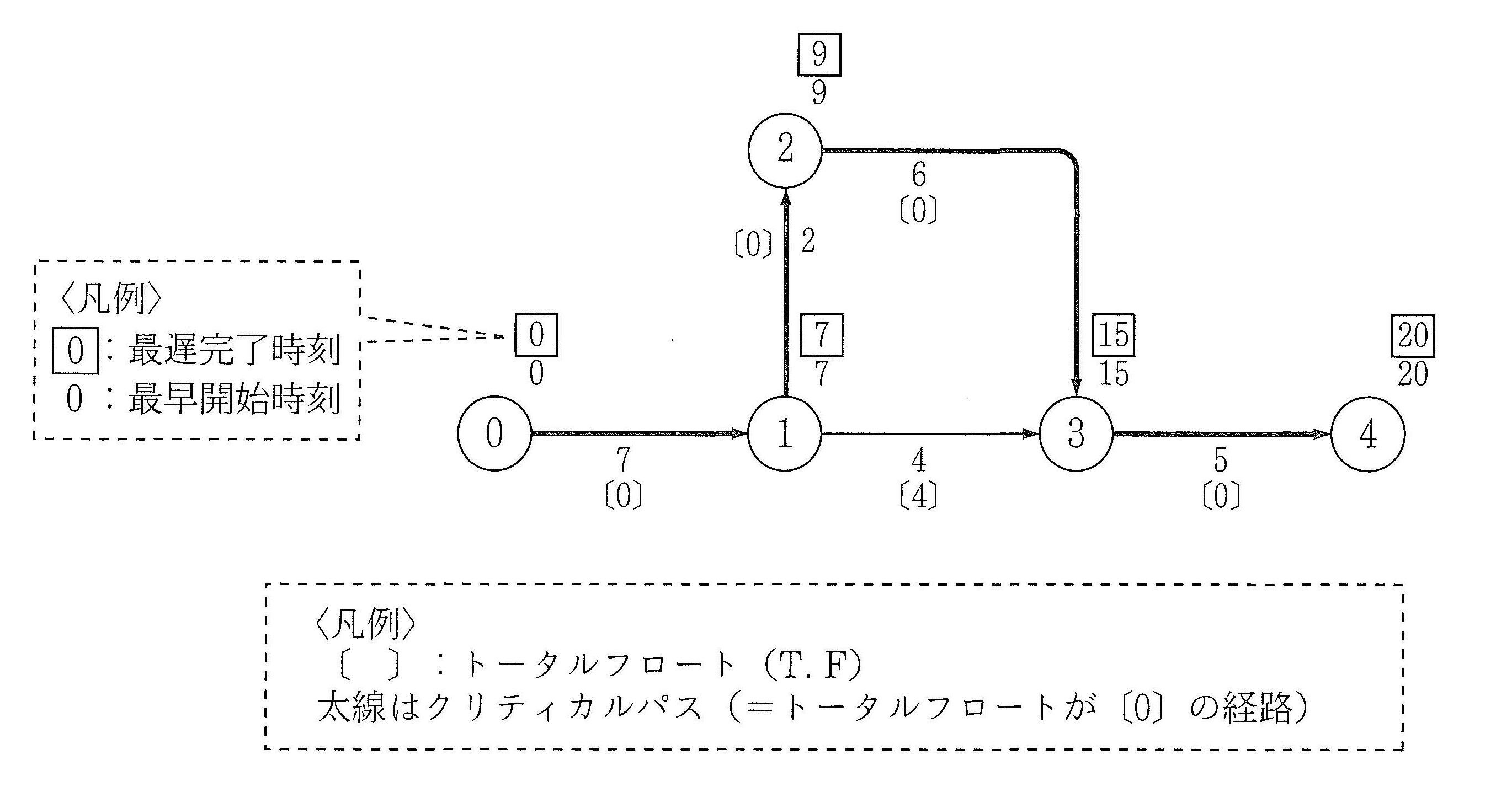

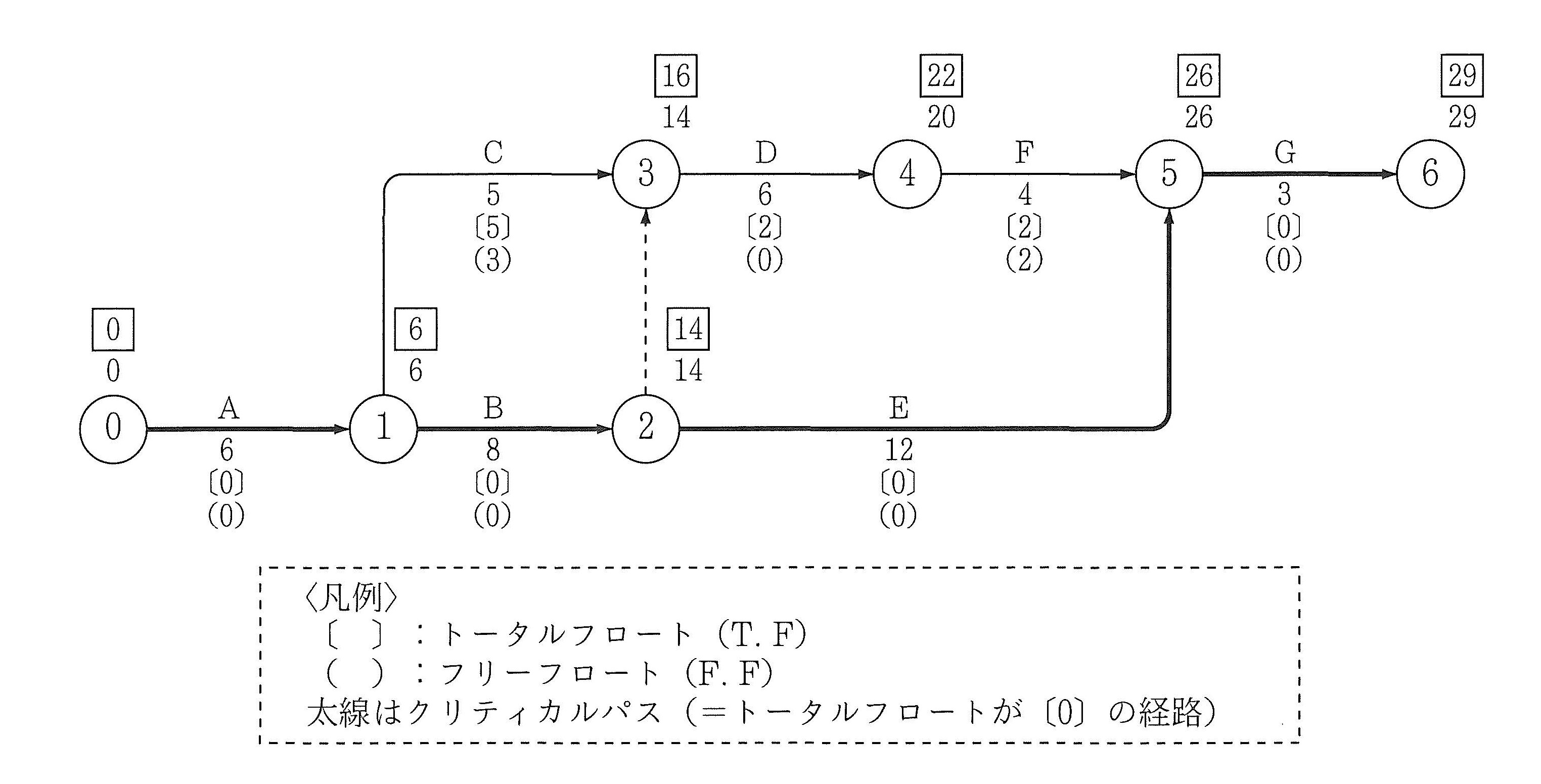

クリティカルパス

クリティカルパス(CriticalPath:CP)は、ネットワーク上の各経路のうち最も日数が長く、各作業に余裕がない経路で、通常太線で表される。この経路の通算作業日数が、全体工期となる。

クリティカルパ�スの求め方

- すべての経路を洗い出し、各経路の作業日数を計算して最大となる経路をクリティカルパスとする。

- クリティカルパス上の作業は、すべてトータルフロートが 0 であるため、各作業のトータルフロートを算出して求める。

- クリティカルパスが通るイベントの最早開始時刻と最遲完了時刻は等しいので、その両時刻を算出して等しくなるすべてのイベントを通るルートをクリティカルパスとする。

図-8:クリティカルパス

クリティカルパスの性質

- クリティカルパスは、必ずしも 1 本ではない。

- クリティカルパス上の作業のフロート(トータルフロート、フリーフロート、インターフェアリングフロート)は、0 である。

- クリティカルパス上以外の作業でも、作業の遅延によってフロートを使ってしまうとクリティカルパスになる。

- クリティカルパスでなくとも、フロートの非常に小さい経路(余裕時間が少ない経路)は、わずかな作業の遅れによりクリティカルパスになるため、クリティカルパスと同様に重点管理する必要がある。

- 工程短縮の手段は、このクリティカルパ�スに着目する。

余裕時間(フロート)

全余裕時間

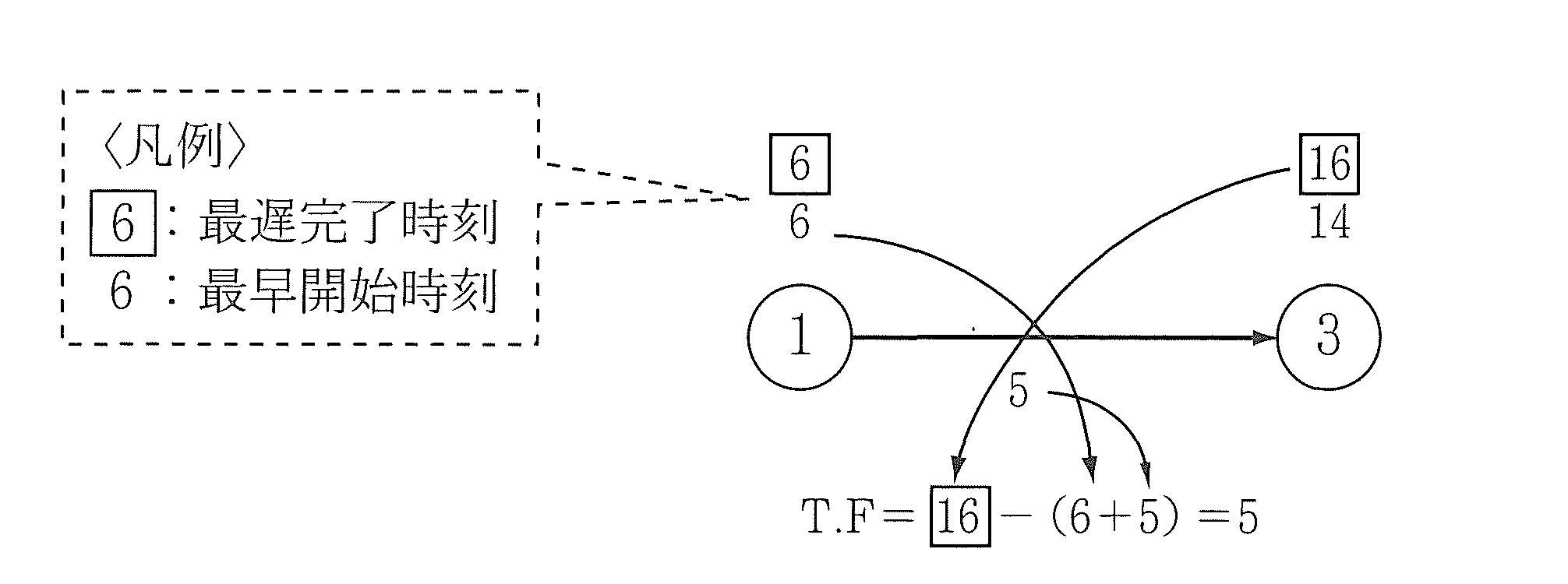

全余裕時間(トータルフロート)(TotalFloat:T.F)とは、あるひとつの作業内で、全体工期に影響を及ぼすことなく取り得る最大の余裕時間のことである。作業を最早開始時刻から始め、最遲完了時刻で完了する場合に生じる余裕時間のことをいう。

図-9:全余裕時間(トータルフロート)

ただし、先行作業でトータルフロートを使ってしまうと、後継作業が最早開始時刻では始められなくなり、後続作業のトータルフロートに影響する。

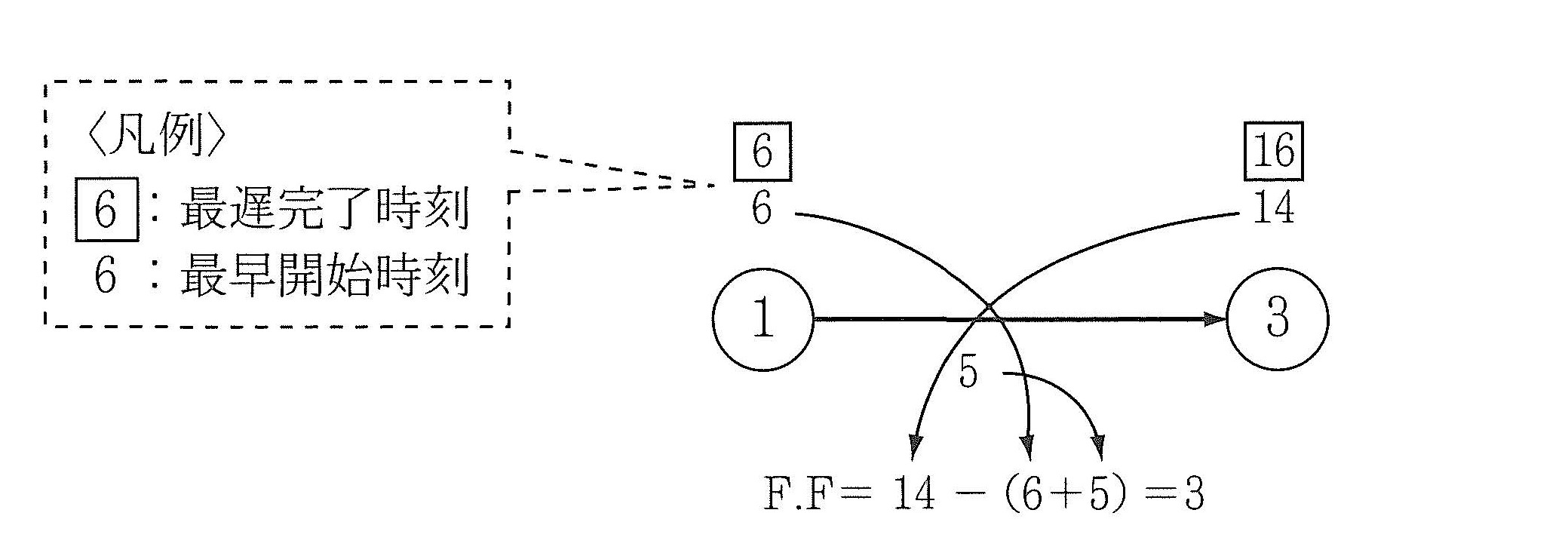

自由余裕時間

自由余裕時間(フリーフロート)(FreeFloat:F.F)とは、前述の全余裕時間(トータルフロート)の中に存在するものである。つまり、あるひとつの施工種別の作業を最早開始時刻で始めて完了させた後、次の作業を最早開始時刻で始めるまでに存在する余裕時間のことである。つまり、後続する作業に何ら影響を及ぼさないで自由に使える余裕時間である。

図-10:自由余裕時間(フリーフロート)

図-11 の作業 1→3 は最大 5 日までなら延ばすことができ、また、そのうちの 3 日までは、自由に使っても後続にまったく影響を与えないことがわかる。

図-11:全余裕時間(トータルフロート)

干渉余裕時間

全余裕時間(トータルフロート)(InterferingFloat:I.F)から自由余裕時間(フリーフロート)を引いたものを干渉余裕時間(インターフェアリングフロート)という。

自由余裕時間(フリーフロート)がその作業のみにしか使えないフロートであるのに対して、干渉余裕時間(インターフェアリングフロート)は、使わずにとっておけば、後続するほかの作業にその分を投入できるフロートである。

ネットワーク式工程表による管理

日程短縮への応用

基本ルールに従って完成されたネットワーク式工程表は、最適な施工方法を選択し計画されたものだが、完成工期を超えてしまうことがある。

この場合、クリティカルパス上の作業に工期短縮の手段を講じて工期を守るように修正する必要があり、実務的に非常に重要である。作業短縮のコストと全体工期に与える影響を、ネットワーク式工程表を利用して分析しながら、最適な工期短縮手段を選定する。

フォローアップ

管理は、計画の修正である。計画のあらゆる仮定条件の変化を大局的見地からコントロールし、最終目的達成までの工程を弾力的、合理的に管理することが重要である。重点管理の必要性に数値的に導いてくれるものが、フォローアップであり、その内容は、以下のとおりである。

- 計画との調整

- アクティビティ、ダミー、所要時間の変動、新アクティビティ発生、整理などによる現状把握とその対策

- クリティカルパス、フロートの変化による弾力的管理運営

- 工事進捗の把握

- プロジェクト完成への影響性

- 打つべき手段の有効性についての判断資料

- スターティングプラン(当初計画)の見積値の修正

- 設計変更への対処

管理面からは、上記内容のフォローアップを 1 回/月程度で実施していくべきである。

配員計画への応用

配員計画では、日程計画の実行可能性を検討するとともに、工事のコストダウンを図るべく、資源の最も合理的な仕様計画を作成する。

実施手順は、人、物などの資源を各作業について考え、日々の累計を算出する。この場合、大きなピーク(ある日、特に多人数が必要となる)を生じた場合は、ネットワーク式工程表上のフロートを使用して、人員、資機材の量を平準化する。