河川用語の基礎知識

河川一般図

堤内地、堤外地

堤防によって洪水の氾濫より守られる地域を堤内地といい、流水の存する側を堤外地といいます。

右岸、左岸

上流から下流に向かって右側の土地を右岸といい、左側の土地を左岸といいます。

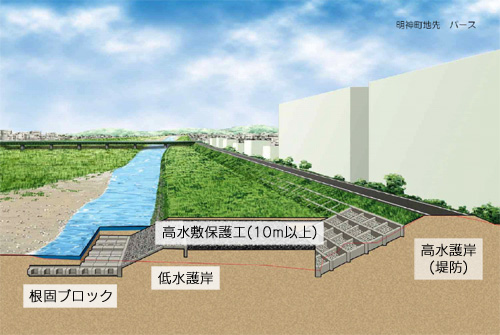

高水敷

洪水の時にのみ水の流れる部分

低水路

常時水の流れる部分

護岸

護岸とは、堤防や河岸を流水による決壊や浸食から守るため、その法面や基礎の表面を覆う工作物であり、コンクリートや石積によって施工されます。

護岸の種類は、施工する場所によって以下のように分類されます:

- 低水護岸

- 低水路の河岸を守るもの

- 高水護岸

- 前面に高水敷があり堤防法面を保護するもの

- 堤防護岸

- 低��水路と堤防法面が一枚の法面でつながった法面を保護するもの

また、便宜上、以下のような呼び方もあります:

- 一種護岸:堤防護岸

- 二種護岸:高水護岸

- 三種護岸:低水護岸

堤の名称等

特殊堤

堤防は一般に土堤ですが、市街地河川等で、広い敷地を必要とする土堤によることが、用地取得上困難であり、かつ著しく費用増となる場合、又は波浪の影響が大きい堤防等の場合に、土砂に換えて、一部あるいは全部をコンクリート擁壁等で作る場合がありますが、これらを一般に特殊堤といいます。

越流堤

洪水調節の目的で、計画的に一定の水位以上の流水を越流させるため、越流されるために作られた堤防であり、遊水地等の堤防により一部区間だけ低く築堤します。

越流によって破壊されないようコンクリート等によって被覆し強固な構造としています。

背水堤(バック堤)

合流する二つ以上の河川があって、一つの河川が他の河川の水位の影響を受けて背水現象を起こすとき、背水の影響を受ける河川の区間に、適当な高さで逆流氾濫のないよう取付ける堤防です。

背割堤

小河川が他の大河川に合流する場合に、主として小河川の背水位を下げるために作られる特殊な機能を有する堤防の一つで、一般に堤防の高さは大河川の計画高水位以上の高さで作られます。

導流堤

二つの河川を円滑に合流させるため、又は河口の安定を保つために設ける特殊な機能を有する堤防をいいます。

霞堤

霞堤は堤防の下流端を開放し、つぎの堤防の上流端を堤内に延長して、これと重複させた不連続堤であり、急流河川で用いられる工法で洪水調整や堤内地の内水排除にも有効です。

遊水地及び調節池

洪水量を一時貯留して最大流量を減ずるために設けた地域を遊水地又は調節池といいます。

遊水地には、本川の河道との間に特別の施設を設けない自然遊水のみによる場合と、河道に隣接して調節池を設け、洪水が一定水位を越えると越流堤より調節池に流入して流量低減を効率的に行わせる調節方式をとる場合とがあります。

河川関連の用語

維持流量

河川の正常な機能を維持するために必要な最低限の流量は、以下の目的を達成するために確保されなければなりません。

- 流水の占用

- 漁業

- 慣行水利

- 流水の清潔の保持

- 塩害の防止

- 河口閉塞の防止

- 河川管理施設の保護

- 地下水位の維持

これらの目的を満たすことで、河川の適正な利用と流水の正常な機能が維持されます。この最低限の流量は、河川の健全性を保ち、生態系のバランスを保つために不可欠です。

溢水(いっすい)

洪水時に越水等により堤�内地側に流水が流れ込むこと。

T・PとO・P

- T.P.(TOKYO PEIL):東京湾中等潮位

- 地表面の標高、すなわち地表面の海面からの高さを表す場合の基準となる水準面

- 明治6年6月から明治12年11月までの隅田川河口の霊岸島量水標で観測した結果から求めた平均潮位を「TP±0」と定義

- 「TP±0」を絶対的に固定するため、確固不動の固定点に表示したものが水準点

- O.P.(OSAKA PEIL)

- 大阪湾周辺の高さの基準として使用

- 主に淀川で利用されている

- O.P.±0.0m は、T.P.-1.20m に相当

T.P.は東京湾の平均潮位を基準とし、日本の標高の基準として広く使用されています。一方、O.P.は大阪湾周辺の高さの基準として使用され、主に淀川流域で利用されています。O.P.の基準点は、T.P.よりも1.20m低い位置に設定されています。

河積

河川の横断面において、水の占める面積をいうが、一般的には、計画高水位以下の河川の流水断面積をいう。

渇水流量

河川の流量の名称のひとつで、年間を通じて355日を下らない程度の流量値をいい、水利使用の許可の基礎となるもの。

慣行水利

水利権とは、水の事実上の支配をもとに社会的に承認された権利であり、主にかんがい用水の利用について社会慣行として成立した水利秩序が権利化したものです。

旧河川法施行規程第11条(みなし許可)によって、旧河川法施行前(明治29年)からの流水占用は法的存在となりました。また、それ以降に法指定のなされた河川における法指定以前からの流水占用は、河川法施行令第20条および河川法第87条によって、許可があったものとみなされています。ただし、河川法第88条に基づく届出が必要です。

掘削と浚渫

掘削とは、計画された流量を流すために必要な河積を確保するために、河道内の土砂や岩石等を掘ることです。

浚渫(しゅんせつ)とは、必要な河積を作るために、水面より下にある河床を掘削することを指します。

洪水調節量

人工的に設けられた河川管理施設である洪水調節用ダム、調節池、遊水地などに一時的に洪水を貯留させ、下流河道への計画流量を人為的に減少させることがある。

このように減少させられた流量を洪水調節量という。

洪��水流量

毎年出水期になると平常時に比べてかなり大きい流量を発生することがあり、この洪水期に生じた流量が洪水流量である。

また、ある河川において水位や流量が観測されはじめて以来最大の洪水流量を「既往最大洪水流量」という。

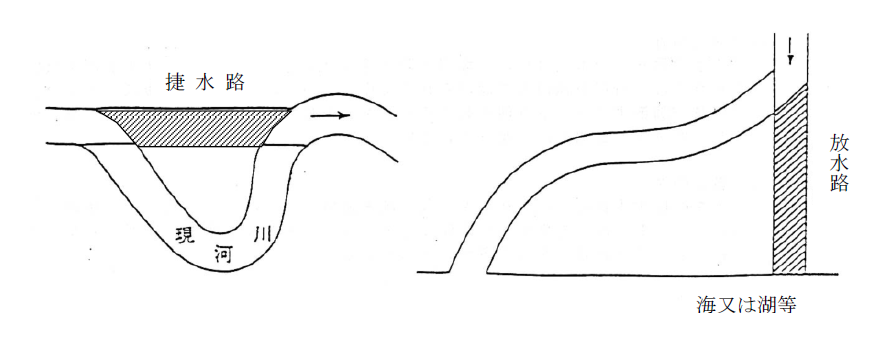

捷水路と放水路

捷水路(しょうすいろ)とは、流量の屈曲が甚だしく、流水の疎通が悪い場合、流路の2点を結び流路長の短縮を図り洪水の疎通を良好にする新水路(河川)をいう。(下図参照)

放水路とは、流路のある地点より新水路(河川)を開削し洪水の全部あるいは一部を他の河川、海等に放流する新水路(河川)をいう。(下図参照)

出水期

梅雨、台風などで河川の増水の危険性がある6月から10月末までの5ヶ月間をいう。 →非出水期(11月から5月末まで)

自由使用と特別使用

自由使用とは、河川等��の公物管理者の許可その他の行為をまたず、一般の人が公物の目的に影響を及ぼさず、かつ他の使用を妨げない範囲で公物を自由に使用できる使用関係をいう。その使用については、使用者に何ら権利を生じさせるものではない(一般使用、普通使用ともいう)。

特別使用とは、公共、公益上から河川管理の目的の範囲内での行為許可である「許可使用」(法第26条、第27条許可等)や財産的価値のある使用権を取得する「特許使用」(法第23条、第24条、第25条)などのことをいう。

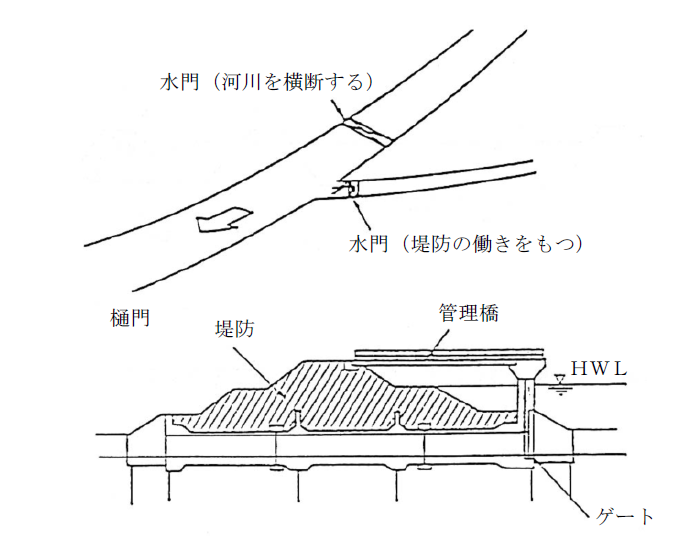

水門と樋門・樋管

洪水、高潮及び塩水遡上の防御、用水の取り入れ、河川への排水、あるいは、舟航のため、河川を横断し、又は堤防を切り開いて設けられる構造物で水密性の開閉が可能な門扉を有する。

通常、上部が開放されているものを水門といい、暗渠構造のものを樋門又は樋管という。

水門は一般に本川を横切り、又は、本川と支派川との分合流点付近の支川に設けられる。

樋門と樋管の区別は明らかではないが、通水断面の大きなものを樋門、小さいものを樋管と呼ばれることが多い。

堰

流水の取水、分水又は放流、塩害の防止等を目的として、流水をせき上げ又��は調節するために、河川を横過して設けられる工作物をいう。

なお、堰の機能上からは、水位流量を調節するゲート設備を有するものを「可動堰」、ないものを「固定堰」という(農業土木部門では「頭首工」(一般的に、堰、取水ゲート、土砂吐きの3つの総称)という)。

多目的ダム

洪水調節機能だけでなく、発電、かんがい、上水道、工業用水の確保など複数の目的をもちあわせたダムを多目的ダムという。

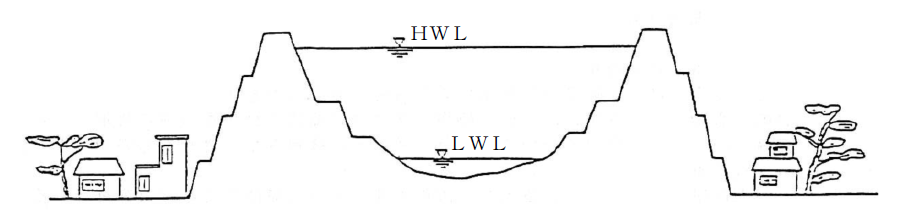

天井川

通常は上流から流れ出る土砂のため、川底が周辺の土地より高くなっている河川を天井川という。

また、川底は周辺の土地より低いけれども、低水位程度でも水位が周辺の地盤より高い状態である場合にも便宜上天井川と呼ぶ。

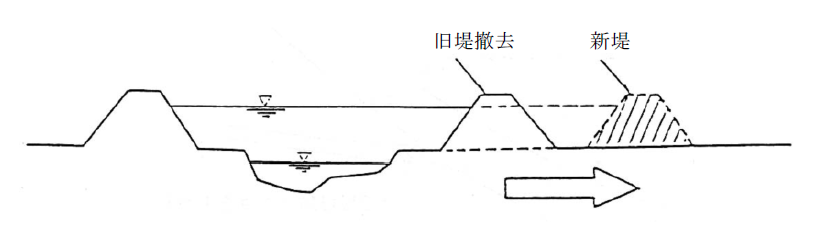

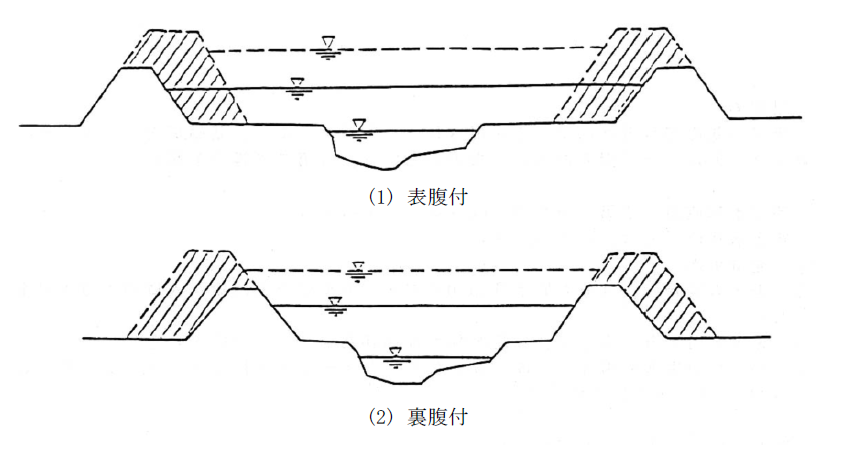

引堤と堤防腹付

引堤(ひきてい)とは、河川の流下断面が不足している場合、その流下能力増をはかるため、現在の堤防を後方に移動させるような改修方法をいう。

堤防腹付(ていぼうはらづけ)とは、現堤防を利用しながら新しい堤防をつくること。

低水流量

1年を通じて275日はこれより低下しない流量(水位) →平水流量は1年を通じて185日はこれより低下しない流量(水位)

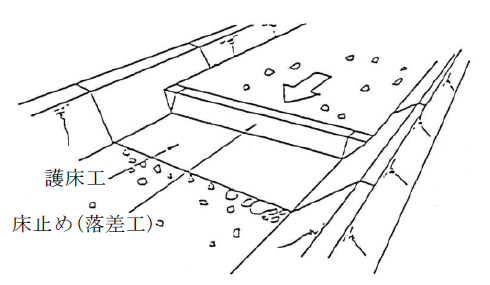

床止め

河床の洗掘を防ぎ河川の縦断勾配を安定させるために、河川を横断して設ける工作物で、床固めとも呼ばれている。

2-7区間

1級河川の指定区間(県知事管理区間)と大臣直轄管理区間の境界付近で直轄工事の一連の必要性から指定区間内を国土交通大臣が工事を施行する区間(施行令第2条7項)

年平均流量

年間日流量の総計をその年の総日数で除した流量

根固め

護岸の基礎部が流水によって洗掘されることがないよう、基礎部をコンクリートブロックなどによって固めたものを根固めという。(第6節護岸参照)

特定水利使用

特定水利使用とは、以下のいずれかに該当するものを指します(法第9条2項、政令第2条1項3号)。

- 発電用水

- 水道の場合で、以下のいずれかに該当するもの

- 日最大取水量が2,500立方メートル以上

- 給水人口が1万人以上

- 鉱工業用水道の場合で、日最大取水量が2,500立方メートル以上のもの

- かんがい用水の場合で、以下のいずれかに該当するもの

- 最大取水量が1立方メートル/秒以上

- かんがい面積が300ヘクタール以上

伏流水(ふくりゅうすい)

河川の流水のうち、河床上を流れる表流水と一体となって河床下を流れる水

豊水流量

年間の流況曲線によって上位から95日目の流量(又は、河川の流量のうち、年間を通じて295日を下らない程度の流量)

流況曲線

流量の大きいものから順に図の左方から右方へ日平均流量を並べ替えた曲線